熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Light stimulates anoxic and oligotrophic growth of glacial Flavobacterium strains that produce zeaxanthin

光刺激產生玉米黃質的冰川黃桿菌菌株的缺氧和寡營養生長

來源:The ISME Journal (2021) 15:1844–1857

一、摘要概述

本研究揭示了冰川黃桿菌(Flavobacterium)通過合成玉米黃質(zeaxanthin)響應光照的獨特生長機制:

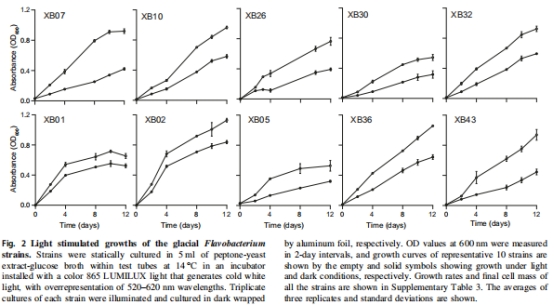

光促進生長現象:47株冰川黃桿菌中,45株在50 μmol光子·m?2·s?1光照下生長增強(增長率提升1.2-4倍),2株死亡(圖2)。

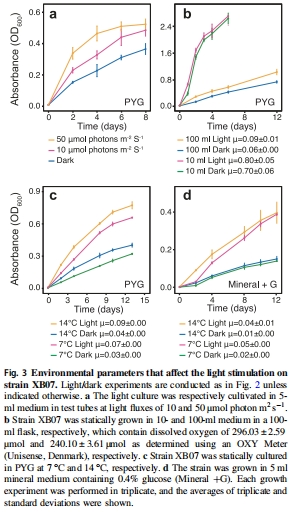

環境依賴性:光促進效應在低氧(溶解氧<240 μmol)或貧營養條件下顯著(圖3b,d),溫度(7°C vs 14°C)無顯著影響(圖3c)。

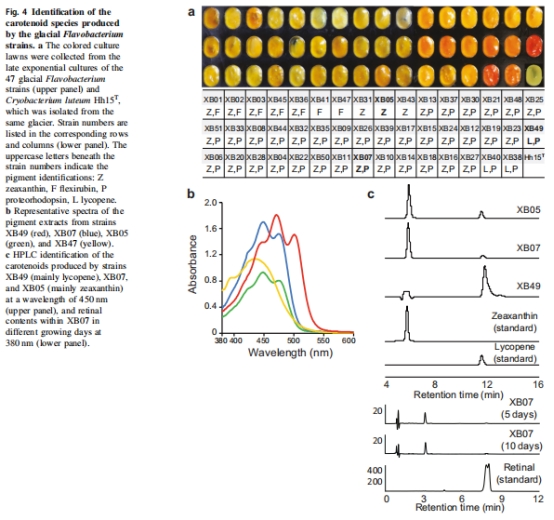

色素核心作用:光促進菌株高表達玉米黃質(HPLC鑒定占比>80%),而視黃醛(retinal)含量極低(圖4c),排除視紫紅質(PR)質子泵的主導作用。

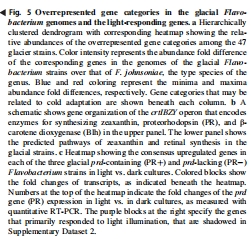

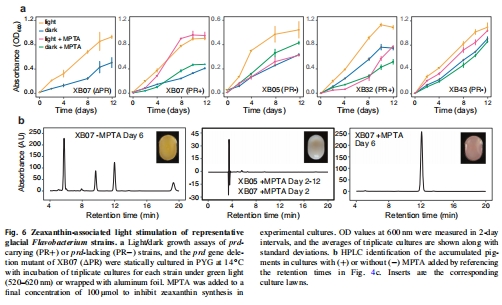

分子機制:基因組與轉錄組分析顯示光照誘導玉米黃質合成基因簇(crtIBZY)表達(圖5b,c),抑制玉米黃質合成(MPTA處理)取消光促進效應(圖6)。

獨特性驗證:非玉米黃質生產者(如冰川Cryobacterium luteum)無光響應,證實玉米黃質的特異性作用(圖4a)。

二、研究目的

解析冰川細菌的光適應機制:探究色素(尤其是玉米黃質)在冰川黃桿菌應對低溫、強光輻射環境中的功能。

驗證光能利用途徑:區分視紫紅質(PR)質子泵與玉米黃質在光促進生長中的貢獻。

揭示生態適應性:闡明低氧/貧營養條件下光能如何輔助冰川細菌的能量獲取與生存策略。

三、研究思路

采用 多組學整合策略 結合生理學驗證:

1. 菌株篩選與表型分析

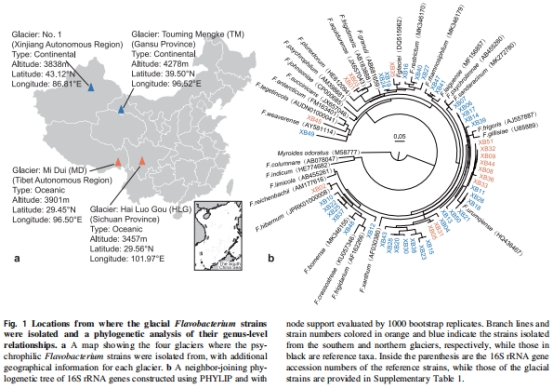

樣本來源:中國4座冰川表層冰(圖1a),分離47株黃桿菌。

光照實驗:50 μmol光子·m?2·s?1白光下培養,對比光/暗生長曲線(圖2)。

環境參數調控:測試氧濃度(Unisense電極測量)、溫度、營養條件的影響(圖3)。

2. 色素鑒定與代謝分析

色素分離:丙酮提取→紫外光譜掃描→HPLC鑒定(圖4b,c)。

關鍵色素:玉米黃質(光促進菌株)、屈撓黃素(flexirubin,致死菌株)(圖4a)。

3. 基因組與轉錄組解析

基因組測序:47株全基因組測序,鑒定prd(視紫紅質基因)和crtIBZY(玉米黃質合成基因簇)(圖5a,b)。

轉錄組分析:光照誘導crtIBZY表達(1.2-5.6倍),prd表達但視網膜合成不足(圖5c)。

4. 基因功能驗證

PR基因敲除:Δprd突變株(XB07)光促進效應未消失(圖6a)。

玉米黃質抑制實驗:MPTA抑制玉米黃質合成→光促進效應消失(圖6b)。

四、關鍵數據及研究意義

1. 光促進生長效應(圖2)

數據來源:47株菌光/暗培養的OD600生長曲線。

結果:45株光照下增長率↑1.2-4倍,生物量↑1.1-2.1倍。

意義:首次系統性揭示冰川黃桿菌的光能利用能力,挑戰“非光合細菌不依賴光”的傳統認知。

2. 低氧與貧營養增強光響應(圖3b,d)

數據來源:Unisense OXY Meter測溶解氧(10ml培養液:296.03±2.59 μmol;100ml:240.10±3.61 μmol)。

結果:低氧(100ml)下光促進效應↑1.5倍(vs 1.14倍高氧)。

意義:揭示冰川環境(低氧冰層)中光能補償代謝限制的生態適應策略。

3. 色素譜分析(圖4c)

數據來源:HPLC定量色素(450 nm檢測)。

結果:光促進菌株玉米黃質占比>80%,視黃醛含量<檢測限。

意義:排除PR質子泵主導,指向玉米黃質的核心作用。

4. 基因表達響應(圖5c)

數據來源:RNA-seq分析光照vs黑暗轉錄組。

結果:光照誘導crtI(5.6倍)、crtB(3.2倍)、crtZ(3.1倍)表達。

意義:從轉錄水平證實玉米黃質合成通路的光響應性。

5. 功能驗證實驗(圖6)

數據來源:Δprd突變株及MPTA處理生長曲線。

結果:Δprd光促進效應保留;MPTA抑制玉米黃質→光效應消失。

意義:遺傳學證據鎖定玉米黃質為光促進生長的必要因子。

五、結論

玉米黃質的核心作用:冰川黃桿菌通過合成玉米黃質捕獲光能,提升低氧/貧營養條件下的生長效率,而非依賴視紫紅質質子泵。

光響應的環境依賴性:光促進效應在低氧(溶解氧<240 μmol)或寡營養條件下最顯著,與冰川生境特征匹配。

生態適應性機制:玉米黃質可能通過增強膜穩定性(抗低溫)、淬滅ROS(抗強光)及提升營養代謝效率,支持冰川極端環境生存。

類群特異性:非玉米黃質生產者(如Cryobacterium)無此表型,表明光適應策略的進化分異。

六、丹麥Unisense電極數據的深度解讀

1. 技術原理與實驗設計

測量指標:溶解氧(DO)濃度,使用Unisense OXY Meter(方法部分)。

實驗關聯:對比10ml(高氧)vs 100ml(低氧)培養液中的光促進效應(圖3b)。

關鍵數據:

10ml培養液:DO = 296.03 ± 2.59 μmol

100ml培養液:DO = 240.10 ± 3.61 μmol

2. 科學意義

量化低氧閾值:首次明確DO < 240 μmol是光促進生長的臨界條件,解釋冰川冰層低氧微環境的選擇壓力。

揭示環境互作機制:低氧限制好氧代謝→光照通過玉米黃質提升能量效率(如增強糖轉運基因表達),補償能量赤字(轉錄組數據支持)。

技術優勢:

原位實時監測:避免取樣干擾,精準捕獲微環境氧動態。

高分辨率:誤差<±3.61 μmol,可靠區分氧梯度效應。

3. 生態學啟示

冰川生境適配:冰川冰層孔隙的低氧條件(文獻支持DO~200-300 μmol)與實驗數據吻合,證實光能利用是原位生存策略。

氣候變暖警示:冰川消融可能改變光/氧平衡,影響黃桿菌群落結構與碳循環功能。

總結

本研究通過Unisense電極等多維技術證實:冰川黃桿菌在低氧(DO<240 μmol)下依賴玉米黃質捕獲光能,提升生長效率。該機制規避了視紫紅質對視網膜的依賴,為極地微生物的光能利用提供了全新范式,并為冰川生態系統能量流動模型奠定理論基礎。