熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Continuous photosynthetic biohydrogen production from acetate-rich wastewater: Influence of light intensity

從富含醋酸鹽的廢水中連續生產光合生物氫:光照強度的影響

來源:international journal of hydrogen energy 46 (2021) 21812 e21821

一、摘要概述

本研究通過連續光生物反應器(PBR)實驗,揭示了光照強度對微藻(Chlamydomonas reinhardtii和 Chlorella sorokiniana)利用富含乙酸鹽的發酵廢水產氫(H?)的關鍵影響:

乙酸鹽的核心作用:發酵廢水中的乙酸鹽(~25 mM)通過結合PSII放氧復合體(OEC)的Cl?位點,有效抑制氧氣(O?)釋放,創造厭氧環境激活氫酶(HydA)(引言)。

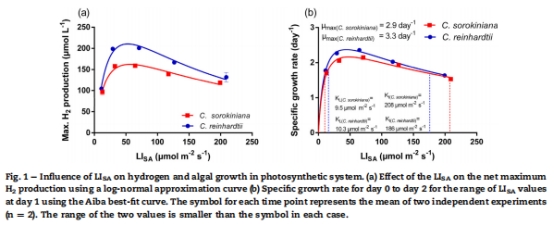

光照強度的非線性效應:100 μmol m?2 s?1光照下H?產量最高(C. reinhardtii:108±4 μmol L?1;C. sorokiniana:88±7 μmol L?1),超過150 μmol m?2 s?1時發生光抑制,H?產量下降(圖1a, 圖4a,c)。

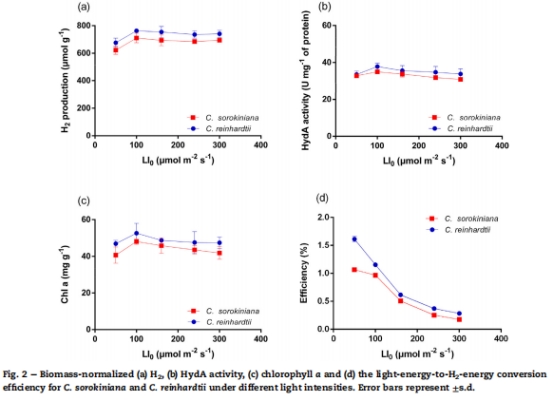

能量轉化效率峰值:50 μmol m?2 s?1時獲得最高光能-氫能轉化效率(LHCE)(C. reinhardtii:1.61%;C. sorokiniana:1.06%),隨光照增強而降低(圖2d)。

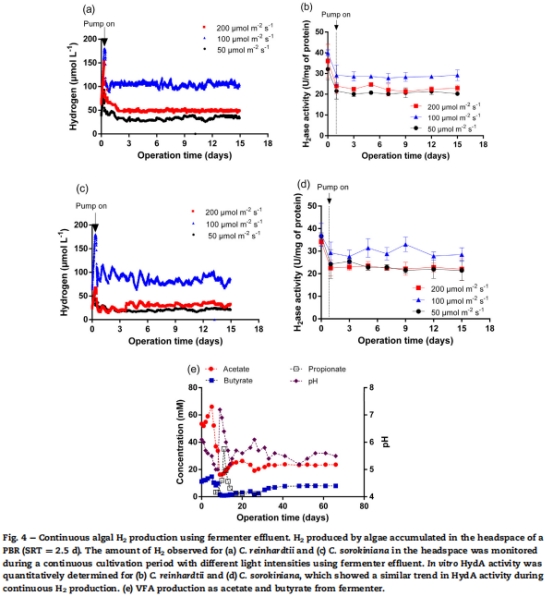

連續產氫可行性:在SRT=2.5天的連續PBR中,實現15天穩定產氫,驗證了廢水資源化與能源回收的協同潛力(圖4)。

二、研究目的

探究光照強度對產氫的影響機制:量化不同光照下H?產量、HydA活性及葉綠素a(Chl a)的動態變化(引言)。

驗證乙酸鹽廢水替代硫饑餓法的可行性:利用發酵廢水(含25 mM乙酸鹽)作為天然O?清除劑,避免人工硫剝奪的不可持續性(引言)。

優化光能轉化效率:通過LHCE評估系統能量效率,為規模化應用提供參數依據(材料與方法)。

三、研究思路

采用 批式與連續實驗結合 的雙模式驗證:

1. 批式實驗(短期機制解析)

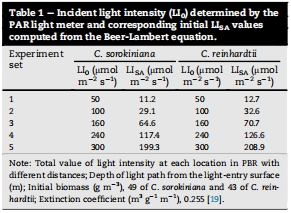

光照梯度設計:50–300 μmol m?2 s?1光照強度(表1),監測H?產量、HydA活性、Chl a濃度(圖2)。

光抑制模型:采用Aiba方程擬合比生長速率(μ)與空間平均光強(LISA)的關系(式2),揭示光抑制閾值(C. reinhardtii:186 μmol m?2 s?1)(圖1b)。

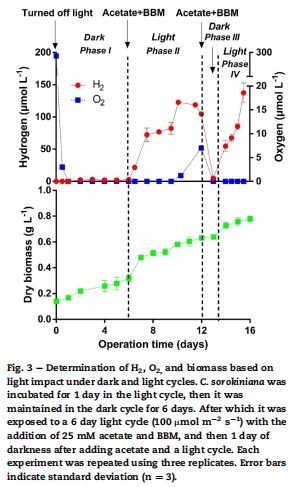

暗-光循環實驗:驗證光照對PSII活性的必要性(無光照時無H?產生)(圖3)。

2. 連續實驗(長期穩定性驗證)

反應器設計:400 mL PBR,SRT=2.5天,發酵廢水持續進料。

監測指標:H?/O?濃度(Unisense微電極)、HydA活性、乙酸鹽消耗、生物量(圖4)。

四、關鍵數據及研究意義

1. H?產量與光照強度的非線性關系(圖1a, 圖2a)

數據來源:批式實驗最大H?產量(圖1a);生物量標準化H?產量(圖2a)。

結果:

100 μmol m?2 s?1時H?產量最高(C. reinhardtii:158±2.8 μmol L?1)。

150 μmol m?2 s?1時H?下降20%(光抑制)。

意義:明確產氫最優光照區間(100–150 μmol m?2 s?1),避免高光強導致的PSI電子傳遞鏈損傷。

2. 光能-氫能轉化效率(LHCE)(圖2d)

數據來源:式3計算能量效率。

結果:50 μmol m?2 s?1時LHCE最高(1.61%),300 μmol m?2 s?1時降至0.28%。

意義:低光強雖效率高,但絕對產氫量低;100 μmol m?2 s?1平衡效率與產量。

3. HydA活性與Chl a響應(圖2b,c)

數據來源:體外HydA活性測定;Chl a分光光度法。

結果:

HydA活性與H?產量正相關(r= 0.92, P< 0.01)。

高光強(>200 μmol m?2 s?1)下Chl a下降30%,證實光損傷。

意義:Chl a減少反映PSII光抑制,直接限制電子供應至HydA。

4. 連續產氫穩定性(圖4a,c)

數據來源:15天PBR運行數據。

結果:100 μmol m?2 s?1下平均H?產量穩定(C. reinhardtii:108±4 μmol L?1)。

意義:驗證乙酸鹽廢水可持續維持厭氧環境,支持長期產氫。

5. 乙酸鹽消耗與代謝產物(圖4e)

數據來源:GC測定VFAs(乙酸鹽、丁酸鹽)。

結果:乙酸鹽持續消耗(25 mM→5 mM),丁酸鹽穩定(7.5 mM)。

意義:乙酸鹽主導O?清除與電子供應,丁酸鹽積累表明酸化代謝路徑。

五、結論

乙酸鹽的核心性:發酵廢水中的乙酸鹽通過阻斷PSII放氧,替代硫饑餓法實現可持續厭氧環境。

光強優化窗口:100 μmol m?2 s?1為最佳光照強度,平衡產氫量(108±4 μmol L?1)與能量效率(LHCE=1.61%)。

光抑制機制:>150 μmol m?2 s?1導致Chl a降解及HydA活性下降,H?產量降低20%。

連續運行可行性:SRT=2.5天的PBR實現15天穩定產氫,為廢水-能源聯產提供技術路徑。

六、丹麥Unisense電極數據的深度解讀

1. 技術原理與優勢

原位高精度監測:采用H?-NP和OX10微電極(Unisense A/S),尖端直徑500 μm,直接測定PBR中溶解H?和O?濃度(方法)。

動態響應能力:秒級分辨率捕捉O?瞬態變化(如暗/光切換時O?驟降)(圖3)。

校準可靠性:預實驗H?/O?標準氣校準,誤差<±0.5 μmol L?1(方法)。

2. 關鍵發現與意義

O?實時調控驗證:電極數據證實乙酸鹽添加后O?濃度維持<1 μmol L?1(圖3),為HydA激活提供直接證據。

產氫動力學關聯:H?濃度峰值(125 μmol L?1)與O?最低點同步(圖3),揭示PSII抑制與H?產生的時空耦合。

系統穩定性監測:連續PBR中O?穩定低于檢測限(圖4),確認乙酸鹽持續抑制放氧。

3. 研究意義

機制解析工具:Unisense電極量化了“乙酸鹽-PSII抑制-O?耗盡-HydA激活”的因果鏈,替代傳統硫饑餓法。

工藝優化依據:實時O?數據指導光照/底物投加策略,避免反應器局部氧積累導致的產氫中斷。

技術普適性:適用于各類光生物反應器,為廢水產氫系統在線監控提供標準方案。

總結

本研究通過Unisense微電極技術揭示:乙酸鹽廢水通過抑制PSII放氧(O?<1 μmol L?1),在100 μmol m?2 s?1光照下實現高效連續產氫(108±4 μmol L?1)。光強超過150 μmol m?2 s?1時,光抑制導致Chl a降解及HydA活性下降,H?產量降低20%。該研究為廢水處理與清潔能源聯產提供了技術原型和理論依據。