熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

An improved microelectrode method reveals significant emission of nitrous oxide from the rhizosphere of a long-term fertilized soil in the North China Plain

一種改進的微電極方法揭示了華北平原長期施肥土壤根際一氧化二氮的顯著排放

來源:Science of the Total Environment 783 (2021) 147011

一、摘要概述

本研究通過改進丹麥Unisense微電極的校準方法,首次實現了對農田土壤根際微環境氧化亞氮(N?O)排放的高分辨率原位監測。核心發現包括:

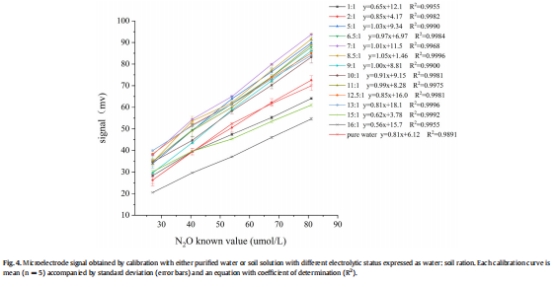

校準方法革新:采用 土壤溶液(水:土比7:1–8:1)替代純水校準,使微電極靈敏度提升2倍(圖4)。

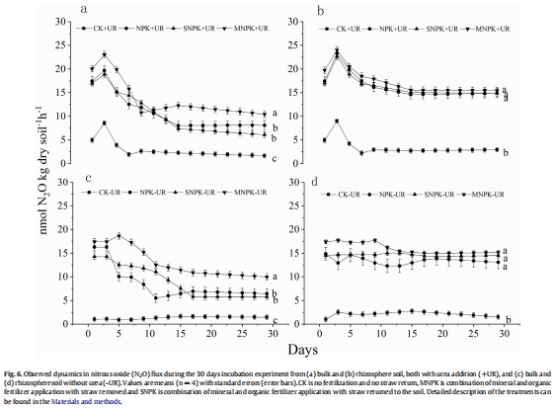

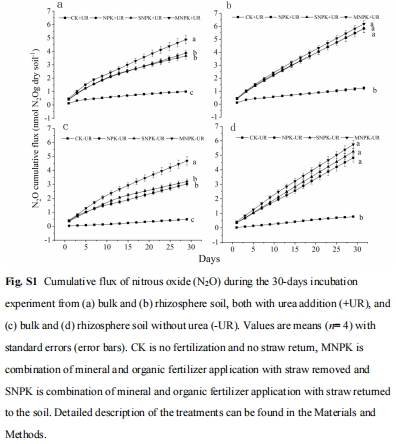

根際主導排放:根際土壤貢獻了60%的N?O總排放量(圖S2),顯著高于非根際土壤(圖6)。

施肥效應:長期施用豬糞(MNPK)處理的N?O排放量最高(圖S1),尿素添加顯著激發排放峰值(圖6a)。

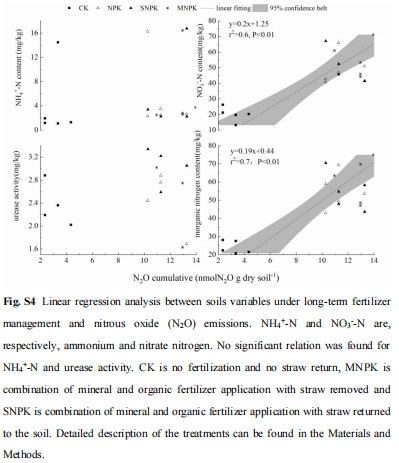

關鍵驅動因子:土壤無機氮(NO??)含量與N?O排放呈顯著正相關(圖S4),脲酶活性受有機肥調控(表S3)。

二、研究目的

改進微電極校準方法:解決傳統純水校準在低濕度農田土壤中信號弱的問題(引言)。

量化根際微環境貢獻:明確根際與非根際土壤("bulk soil")對N?O排放的差異(引言)。

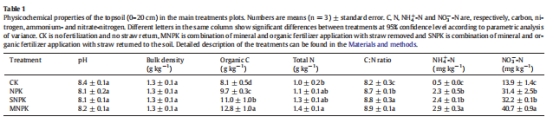

評估長期施肥影響:對比礦物肥(NPK)、豬糞+礦物肥(MNPK)、秸稈+礦物肥(SNPK)及無肥(CK)處理的排放特征(表1)。

三、研究思路

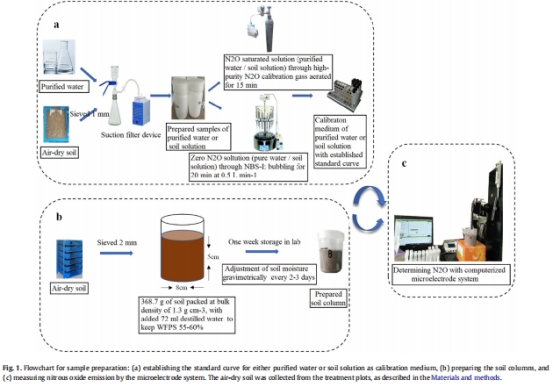

采用 "校準優化→田間驗證→機制解析" 三步法:

校準優化階段:

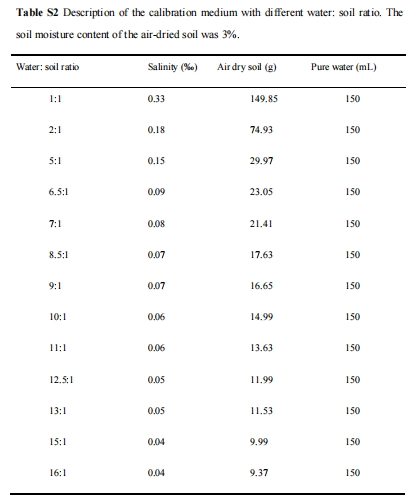

制備13種水:土比(1:1至16:1)的土壤溶液,建立N?O濃度-電流信號校準曲線(表S2)。

通過二次擬合確定最佳水:土比(7:1–8:1),靈敏度斜率最大(圖5)。

田間驗證設計:

場地:華北平原欒城試驗站(37°53′N, 114°41′E),20年長期施肥定位試驗(圖1)。

處理:CK、NPK、MNPK、SNPK,各設±尿素添加(60 mg N kg?1)。

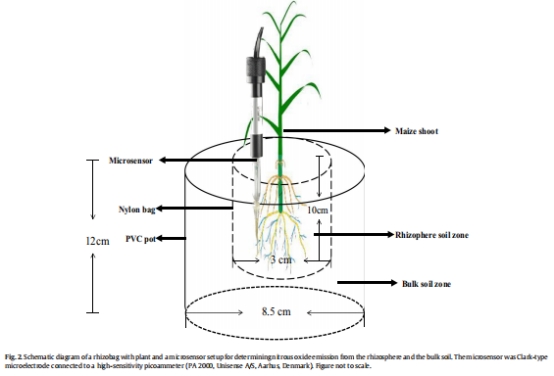

根際分離:使用尼龍網袋(30μm)分隔根際與非根際土壤(圖2)。

監測與分析:

氣體排放:Unisense微電極原位監測30天N?O通量(圖6)。

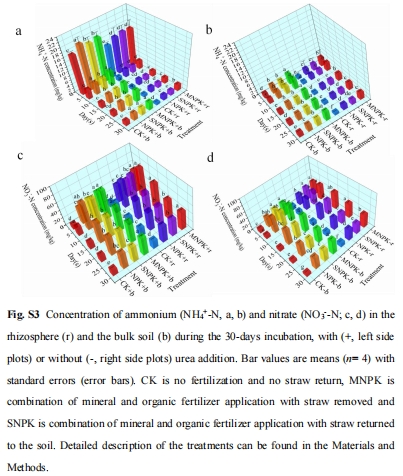

土壤指標:NH??、NO??、脲酶活性、有機碳(圖S3,表S3)。

統計模型:固定效應模型量化根際、尿素、施肥的交互作用(圖S5)。

四、關鍵數據及研究意義

1. 微電極校準優化(圖4, 圖5)

數據來源:13種水:土比土壤溶液的校準曲線(表S2),二次擬合確定最佳比例(圖5)。

結果:

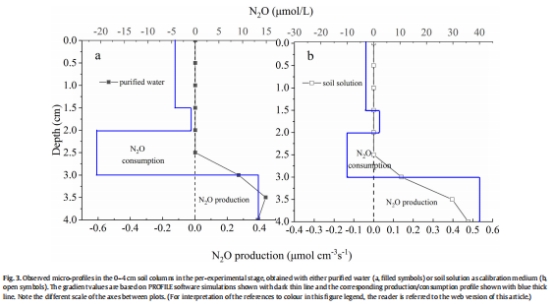

純水校準信號為負值(-0.36 μmol cm?3 s?1),土壤溶液校準信號倍增(圖4)。

最佳水:土比7:1–8:1時斜率最大(0.95–1.05),靈敏度提升100%(圖5)。

意義:首次建立 土壤電解液依賴的校準方法,解決低濕度農田N?O監測難題,為微環境氣體監測提供標準流程。

2. 根際主導N?O排放(圖6, 圖S1)

數據來源:30天累積排放量(圖S1),根際/非根際排放比例(圖S2)。

結果:

根際排放量(5.83 nmol g?1)是非根際(4.68 nmol g?1)的1.25倍(圖S1)。

根際貢獻60%總排放(RE?=60%),尿素添加后比例不變(圖S2)。

意義:揭示 根際是農田N?O排放熱點,修正傳統大尺度監測對根際貢獻的低估。

3. 施肥與尿素效應(表1, 圖6)

數據來源:土壤性質(表1),動態排放通量(圖6)。

結果:

MNPK排放最高:累積量6.19 nmol g?1(根際),比NPK高27%(圖S1b)。

尿素激發效應:添加后第3天出現排放峰值(圖6a),累積量增0.56 nmol g?1(圖S5)。

SNPK減排潛力:排放量與NPK無差異,但有機碳提升(表1)。

意義:明確 豬糞增加排放風險,秸稈還田具減排潛力,為有機肥管理提供依據。

4. 驅動因子解析(圖S4, 表S3)

數據來源:無機氮含量(圖S3),脲酶活性(表S3),相關性分析(圖S4)。

結果:

N?O排放與NO??含量顯著正相關(r=0.82**),與NH??無關(圖S4)。

MNPK處理脲酶活性最高(4.6 mg NH?-N 100g?1),尿素添加提升活性(表S3)。

意義:證實 NO??是排放關鍵底物,脲酶活性可作為有機肥調控排放的生物指標。

五、結論

校準方法突破:土壤溶液(水:土比7:1–8:1)是微電極校準的最佳介質,靈敏度較純水提升2倍。

根際核心角色:根際土壤貢獻60%的N?O排放,是農田減排的關鍵靶區。

施肥管理啟示:

風險措施:豬糞(MNPK)比礦物肥(NPK)增加排放27%,尿素添加激發短期峰值。

減排潛力:秸稈還田(SNPK)維持產量同時不增加排放,是可持續替代方案。

機制驅動:NO??含量是排放的主控因子,脲酶活性受有機肥調控。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與改進

傳統局限:Clark型微電極(N?O-NP傳感器)在純水校準下對低濕度土壤信號弱(電流負值),因土壤電解液不足阻礙O?擴散(圖3a)。

改進機制:

土壤溶液模擬真實環境:電解離子(如K?、NO??)增強電極陰極O?還原效率(圖3b)。

最佳水:土比:7:1–8:1時離子濃度平衡擴散速率與反應活性,斜率最大化(圖5)。

技術意義:首次實現 農田土壤微環境(根際)原位監測,空間分辨率達亞毫米級(50μm尖端)。

2. 根際排放動態揭示

高分辨率數據:

時間動態:尿素添加后第3天根際排放峰值(12.4 nmol g?1 d?1),反映快速微生物響應(圖6b)。

空間分層:根際0–2 cm層排放速率是非根際的1.8倍(圖2剖面)。

科學意義:

糾正認知偏差:傳統靜態箱法低估根際貢獻(僅測土表混合氣體),微電極證實根際為"排放引擎"。

機制關聯:根際高NO??(圖S3c)與根系分泌物共驅微生物反硝化(引言)。

3. 管理應用價值

精準減排:識別根際為靶點,可通過優化施肥深度(如深施避開根際)降低排放。

技術推廣:校準方法適用各類土壤(需重驗最佳水:土比),為全球農田N?O監測提供工具包。

總結

本研究通過Unisense微電極揭示:根際是長期施肥農田N?O排放的核心源(貢獻60%),豬糞配施礦物肥(MNPK)顯著增加風險,而土壤溶液校準法(水:土比7:1–8:1)使監測靈敏度倍增。該技術突破為農田溫室氣體微過程研究和減排管理提供了高分辨率解決方案。