熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Application of wood ash leads to strong vertical gradients in soil pH changing prokaryotic community structure in forest top soil

木灰的應用導致土壤 pH 值產生強烈的垂直梯度,改變了森林表層土壤中的原核生物群落結構

來源:Scientific Reports | (2021) 11:742

一、摘要概述

木灰施加在森林土壤表層(0-2 cm)形成強烈的pH梯度(pH 4.5→11),顯著改變原核生物群落結構:

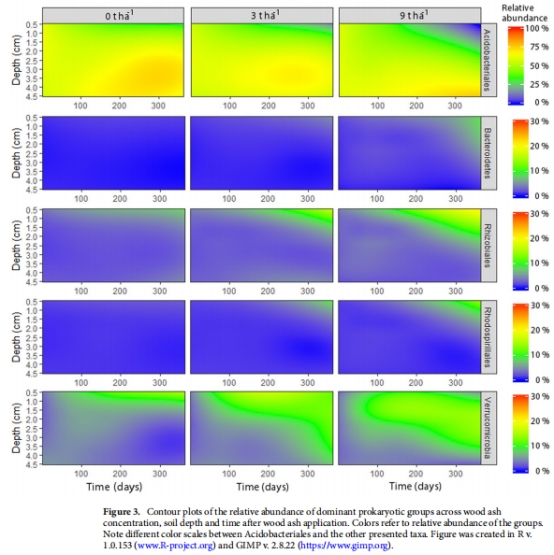

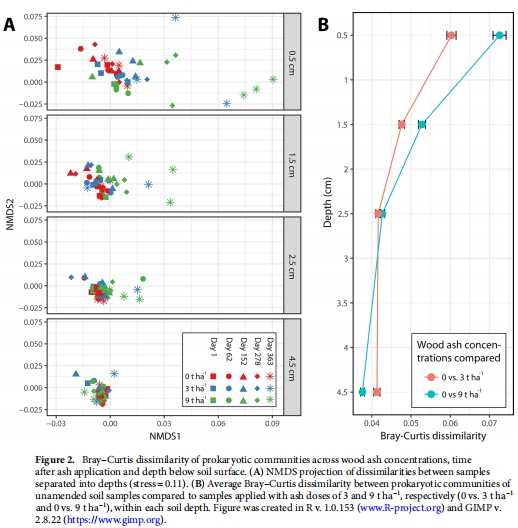

群落變化:嗜酸菌(如酸桿菌門 Acidobacteria)相對豐度降低(圖3),富營養型菌(如變形菌門 Alphaproteobacteria)增加(圖3)。

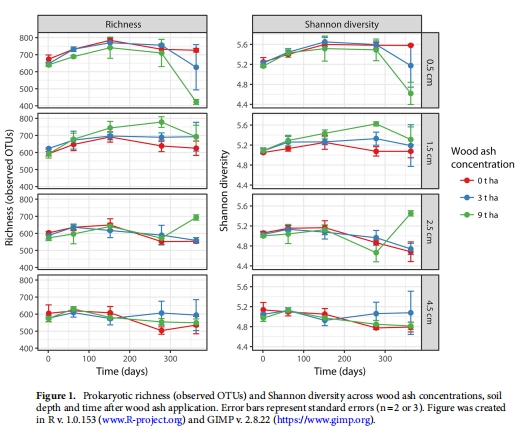

垂直分層:影響僅限于表層(0-1.5 cm),深層土壤(>2.5 cm)群落無顯著變化(圖1-2)。

時間效應:群落變化隨施加時間延長而增強,一年后差異最顯著(圖2B)。

二、研究目的

揭示微垂直尺度效應:探究木灰施加后土壤剖面毫米級理化梯度(pH、陽離子)如何驅動原核生物群落變化。

挑戰傳統采樣方法:驗證混合采樣(0-5 cm)是否掩蓋表層劇變,論證高分辨率剖面的必要性。

解析生態機制:明確pH與養分有效性對嗜酸菌/富營養菌競爭的調控作用。

三、研究思路

采用 “土壤柱實驗 + 微剖面采樣” 策略:

實驗設計:

模擬針葉林灰化土(Podzol),分O層(有機層)和A層(礦質層)。

施加木灰(0、3、9 t ha?1),灌溉模擬自然降水。

高分辨率采樣:

深度分層:0.5 cm、1.5 cm、2.5 cm、4.5 cm(圖1)。

時間序列:1、62、152、278、363天。

分析方法:

理化參數:Unisense微電極測pH(500 μm分辨率),NH?NO?提取交換性陽離子(Ca、K、Mg等)。

微生物群落:16S rRNA測序(V3-V4區),分析α多樣性(豐富度、香農指數)和β多樣性(Bray-Curtis相異度)。

四、關鍵數據及研究意義

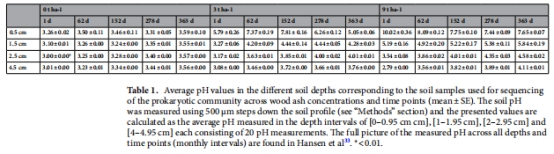

1. pH與陽離子梯度(表1 )

數據來源:Unisense電極測量(表1)、交換性陽離子ICP-MS分析。

結果:

木灰使0.5 cm深度pH從3.26升至10.02(9 t ha?1),交換性Ca、K增加2-5倍。

梯度陡峭:pH變化集中在0-1.5 cm(>4單位),深層(>2.5 cm)變化微弱(ΔpH<1)。

意義:證實木灰影響具強烈空間局限性,傳統混合采樣會低估表層劇變。

2. 原核生物群落響應(圖1-3)

數據來源:16S測序的α多樣性(圖1)、NMDS群落結構(圖2)、分類群相對豐度(圖3)。

結果:

多樣性:9 t ha?1處理一年后,0.5 cm深度OTU豐富度下降15%,2.5 cm深度香農指數上升(圖1)。

群落結構:0.5 cm深度Bray-Curtis相異度最高(圖2B),嗜酸菌(Acidobacteriales)減少,富營養菌(Rhizobiales)增加(圖3)。

意義:揭示pH梯度直接調控群落演替,富營養菌在養分富集表層競爭優勢增強。

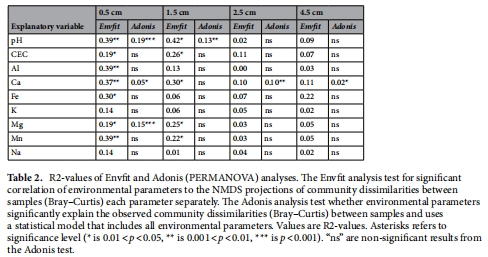

3. 環境因子驅動分析(表2)

數據來源:BIOENV與PERMANOVA統計(表2)。

結果:

0.5 cm深度:pH、CEC、交換性Ca/Mg/Mn解釋19%群落變異(PERMANOVA, R2=0.19*)。

2.5 cm深度:僅Ca顯著(R2=0.02*)。

意義:證實pH和養分有效性是表層群落變化的主因,深層影響微弱。

五、結論

影響范圍局限:木灰僅改變土壤表層(0-1.5 cm)理化性質與微生物群落,深層(>2.5 cm)無顯著變化。

群落演替方向:嗜酸寡營養菌(如酸桿菌)被富營養菌(如根瘤菌目)替代,長期(一年)效應強于短期。

方法學啟示:混合采樣(如0-5 cm)嚴重低估木灰效應,未來研究需采用微剖面設計。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與創新性

原理:

pH-500微電極:基于玻璃膜電位法,500 μm分辨率實時監測土壤剖面pH(精度±0.01)。

垂向掃描:以0.5 mm步長穿透土壤柱,避免破壞分層結構(對比傳統混合采樣)。

創新性:首次實現木灰施加后 毫米級pH梯度 的原位可視化(表1)。

2. 關鍵發現與生態意義

陡峭pH梯度:

木灰施加1天后,0.5 cm深度pH從3.26飆升至10.02(9 t ha?1),梯度斜率達6.5 pH單位/cm(傳統方法無法捕捉)。

該梯度驅動微生物生境碎片化:嗜酸菌被壓縮至深層,富營養菌占據表層(圖3)。

動態酸化恢復:

pH以0.006單位/天緩慢下降,但一年后表層仍維持堿性(7.65 vs. 對照3.59)。

解釋群落變化的時滯效應:微生物需數月適應極端pH(圖2B)。

3. 研究意義

機制解析:Unisense數據將pH劇變與微生物響應直接關聯,證實pH是首要驅動因子(表2)。

應用價值:為木灰安全施用提供臨界深度(0-2 cm),指導林業實踐避免深層污染。

總結

本研究通過微剖面技術揭示木灰施加在土壤表層創造“堿性-富營養島”,引發微生物群落劇變。丹麥Unisense電極的高分辨率數據是核心創新,證明pH梯度陡峭性和影響深度局限性。未來土壤修復研究需優先采用微剖面設計,避免生態效應誤判。