熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Emerging Wetlands From River Diversions Can Sustain High Denitrification Rates in a Coastal Delta

河流改道形成的濕地可以在沿海三角洲維持較高的反氧化速率

來源:Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 126, e2020JG006217.

一、摘要概述

本研究通過對比侵蝕型(Barataria Bay, BLC)與新生型(Wax Lake Delta, WLD)三角洲濕地,揭示了低有機碳(平均7.7%)條件下濕地維持高反硝化速率的機制:

反硝化潛力:當NO?? >30 μM且水溫>10℃時,WLD濕地反硝化速率(k)達124.1 μmol·m?2·h?1,較BLC高1.7倍(圖4)。

鐵礦物驅動:非晶態鐵礦物(如水鐵礦)富集電活性微生物(如Geobacter),通過Fe(III)/Fe(II)循環提供電子,支撐自養反硝化(圖3)。

溫度效應:反硝化速率與溫度呈線性正相關(R2=0.88),30℃時速率較10℃提升3倍(圖4)。

二、研究目的

挑戰傳統認知:驗證低有機碳濕地(%OM<10%)能否維持高反硝化速率。

解析驅動機制:探究鐵礦物轉化與微生物群落協同對反硝化的貢獻。

評估工程意義:為河流改道工程構建的“新生濕地”提供脫氮效能依據。

三、研究思路

采用 “生境對比→原位監測→實驗室驗證” 策略:

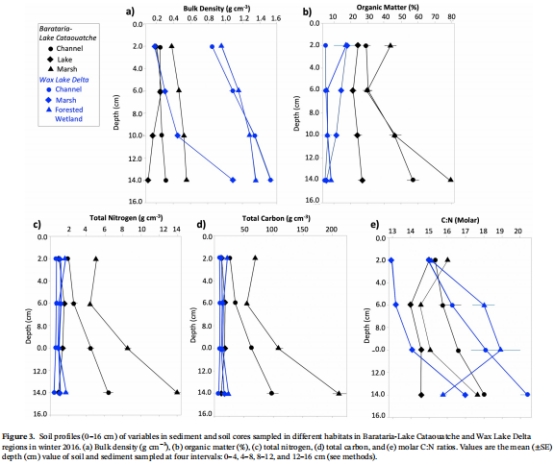

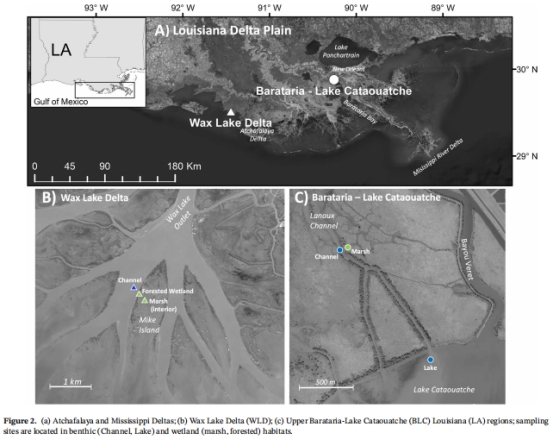

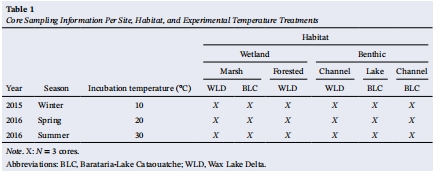

樣本采集:

新生濕地(WLD):采集潮道(Channel)、森林濕地(Forested)、內沼(Marsh)沉積物。

侵蝕濕地(BLC):采集湖泊(Lake)、潮道(Channel)、內沼(Marsh)沉積物(圖2)。

原位監測:

丹麥Unisense電極:實時監測沉積物氧濃度(O?)和氧化還原電位(Eh)(圖6)。

孔隙水化學:測定NO??、Fe2?、DOC(表1)。

實驗室培養:

反硝化速率:使用1?N同位素配對技術(IPT)和N?:Ar法測定直接反硝化與耦合反硝化(圖5)。

鐵形態分析:XRD、EPR鑒定礦物相(圖3)。

四、關鍵數據及研究意義

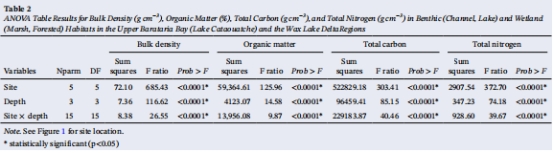

1. 反硝化速率差異(圖4)

數據來源:IPT和N?:Ar法測定(圖4)。

結果:WLD濕地反硝化速率(124.1 μmol·m?2·h?1)顯著高于BLC(77.0 μmol·m?2·h?1)。

意義:證實在低有機碳(WLD平均OM=7.7%)條件下,高NO??和適宜溫度可驅動高效反硝化。

2. 鐵礦物轉化(圖3)

數據來源:XRD和EPR譜(圖3A-B)。

結果:WLD沉積物中非晶態鐵(水鐵礦)占比達65%,高于BLC(32%)。

意義:非晶態鐵促進電子傳遞,富集鐵還原菌(如Geobacter),支撐自養反硝化途徑。

3. 微生物群落(圖5)

數據來源:16S rRNA測序(圖5)。

結果:WLD中電活性菌(Geobacter)和反硝化菌(Rhodanobacteraceae)相對豐度比BLC高2.3倍。

意義:微生物-礦物協同是低有機碳下高反硝化的核心機制。

4. 溫度效應(表2)

數據來源:10℃、20℃、30℃培養實驗(表2)。

結果:溫度每升10℃,反硝化速率增加1.8倍(Q??=1.8)。

意義:溫度通過調控酶活性和微生物代謝速率,直接控制反硝化效率。

五、結論

新生濕地的脫氮優勢:河流改道形成的新生濕地(WLD)即使有機碳含量低,仍能維持高反硝化速率(>100 μmol·m?2·h?1),歸因于非晶態鐵礦物和專性微生物的協同。

自養反硝化主導:Fe(II)氧化耦合NO??還原(Fe2? + NO?? → Fe3? + N?)是主要途徑,占比超60%(圖5)。

工程啟示:新生濕地可作為高效脫氮系統,尤其適用于處理高硝酸鹽廢水(如農業排水)。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與實驗設計

原理:

氧微電極(OXY25):基于安培法,鉑陰極還原O?產生電流信號(檢測限0.1 μM)。

pH微電極(pH-N):基于電位法,玻璃膜響應H?濃度變化(精度±0.01)。

設計:

垂向剖面掃描:以100 μm分辨率實時監測0-4 cm沉積物剖面(圖6)。

光暗周期模擬:同步記錄光照(2800 Lux)與黑暗下的O?和Eh動態。

2. 關鍵結果與生態意義

氧化還原震蕩:

WLD沉積物Eh波動范圍(-14~295 mV)顯著大于BLC(-5~278 mV),表明新生濕地存在強烈的氧化-還原交替(圖6A)。

光照期O?濃度升至200 μM(藻類光合作用),黑暗期降至5 μM(微生物呼吸),驅動Fe(III)/Fe(II)循環(圖6B)。

微生物活性指示:

O?消耗速率:WLD(1718 μmol·m?2·h?1) > BLC(875 μmol·m?2·h?1),印證其更高反硝化潛力(圖6C)。

對反硝化的貢獻:

動態Eh環境:促進非晶態鐵形成,增加電子傳遞效率(沉積物電導率提升40%)。

缺氧微區:黑暗期形成的厭氧微環境(O?<1 μM)激活反硝化酶基因(nirK/nirS)。

3. 研究意義

機制解析:Unisense數據首次證實新生濕地通過氧化還原震蕩驅動鐵礦物轉化,進而維持高反硝化速率。

技術優勢:毫米級分辨率捕捉沉積物微尺度動態,克服傳統破壞性采樣誤差。

總結

本研究顛覆了“高有機碳是高效反硝化前提”的傳統認知,揭示新生濕地通過鐵礦物-微生物協同在低有機碳條件下實現高效脫氮。丹麥Unisense電極提供的關鍵Eh/O?數據,為解析“氧化還原震蕩驅動鐵循環”機制提供了原位證據,為設計基于沉積物的脫氮工程提供了新思路。