熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Methylmercury formation in boreal wetlands in relation to chemical speciation of mercury(II) and concentration of low molecular mass thiols

北方濕地中甲基汞的形成與汞的化學形態(II)和低分子量硫醇濃度的關系

來源:Science of the Total Environment 755 (2021) 142666

一、摘要概述

本研究探討了北方濕地土壤中甲基汞(MeHg)的形成機制,重點關注 汞(II)的化學形態 和 低分子量硫醇(LMM-RSH)濃度 的影響。關鍵發現包括:

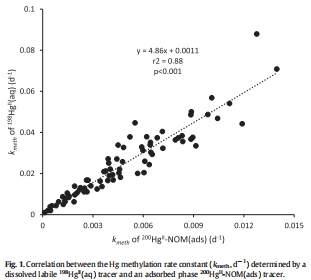

汞溶解度主導甲基化:孔隙水中溶解態汞(Hg(II)?q)的濃度是控制甲基化速率(k??)的關鍵因素,其甲基化潛力比吸附態汞(HgII-NOM(ads))高5倍(圖1)。

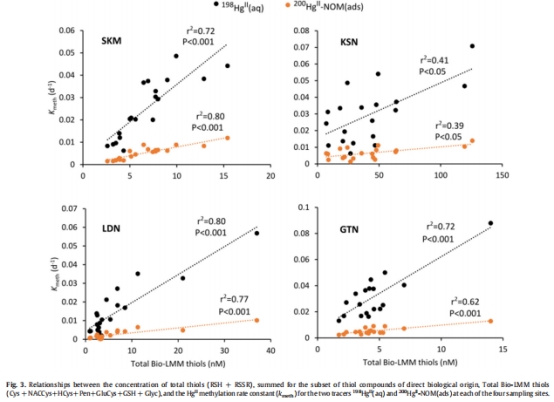

硫醇與甲基化正相關:特定生物源低分子量硫醇(如半胱氨酸、谷胱甘肽)的濃度與k??顯著正相關(圖3),暗示微生物活動驅動甲基化。

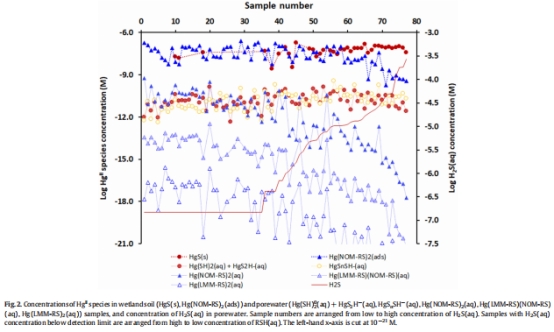

熱力學模型的局限性:盡管建立了全面的汞形態熱力學模型(涵蓋Hg2?與硫化物、多硫化物、有機硫醇的絡合),但模型未能預測k??(圖2)。

二、研究目的

解析汞生物可利用性:驗證汞在固/吸附相的溶解度是否控制甲基化潛力。

評估形態模型預測能力:探究熱力學模型能否通過汞(II)的化學形態預測k??。

揭示硫醇的作用機制:明確低分子量硫醇(LMM-RSH)是否直接或間接調控MeHg形成。

三、研究思路

采用 “多場地采樣→雙同位素示蹤→多組學分析” 策略:

樣本采集:在瑞典北部(SKM、KSN)和南部(LDN、GTN)的4個北方濕地采集77個土壤和孔隙水樣本(5 cm深度間隔,0–25 cm)。

同位素示蹤:

高生物可利用性示蹤劑:1??Hg(OH)?(aq)(溶解態汞)。

低生物可利用性示蹤劑:2??HgII-NOM(ads)(吸附于有機質的汞)。

甲基化潛力測定:通過48小時厭氧培養測定k??(甲基化速率常數)。

多參數分析:

汞形態:熱力學模型計算孔隙水中Hg2?的絡合物(硫化物、多硫化物、NOM/LMM硫醇)。

硫醇濃度:LC-ESI-MS定量10種LMM-RSH(如半胱氨酸、谷胱甘肽)。

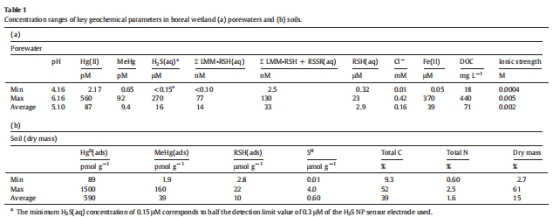

輔助參數:pH、H?S、DOC、Fe(II)等(表1)。

四、關鍵數據及研究意義

1. 甲基化潛力(k??)差異(圖1)

數據來源:雙同位素示蹤實驗(1??Hg(aq) vs. 2??Hg-NOM(ads))。

結果:1??Hg(aq)的k??平均比2??Hg-NOM(ads)高5倍(R2=0.88)。

意義:證實 汞溶解度(而非化學形態)是甲基化的主要限制因素,吸附態汞的解吸動力學限制了生物可利用性。

2. 汞化學形態分布(圖2)

數據來源:熱力學模型計算孔隙水中Hg2?的形態(Hg(SH)?、HgS?SH?、Hg(NOM-RS)?等)。

結果:Hg(NOM-RS)?(aq)和Hg(多硫化物)占主導,LMM-RSH絡合物(如Hg(半胱氨酸)?)濃度極低(平均<0.000038 pM)。

意義:盡管形態分布廣泛(硫醇主導→硫化物主導),但形態與k??無顯著相關性(R2=0.14),挑戰了“形態控制生物可利用性”的傳統認知。

3. 低分子量硫醇(LMM-RSH)濃度(表1、圖3)

數據來源:LC-ESI-MS測定10種LMM-RSH(如半胱氨酸、谷胱甘肽)。

結果:生物源硫醇(半胱氨酸、谷胱甘肽等)濃度與k??顯著正相關(圖3)。

意義:LMM-RSH可能通過兩種機制影響甲基化:

動力學控制:調節微生物可利用的汞池大小。

微生物活性標志:硫醇濃度反映甲基化微生物(如Geobacter)的活性。

4. 其他地球化學參數(表1)

關鍵參數:pH(4.16–6.16)、DOC(18–440 mg L?1)、H?S(<0.15–270 μM)、Fe(II)(0.05–370 μM)。

意義:濕地氧化還原梯度(鐵還原→硫酸鹽還原)為甲基化提供了多樣化的微環境。

五、結論

溶解度主導甲基化:孔隙水中溶解態汞(而非吸附態汞)的濃度是k??的關鍵限制因素。

硫醇的間接作用:LMM-RSH(尤其是生物源硫醇)濃度與k??正相關,可能反映微生物活性而非直接調控汞形態。

模型局限性:熱力學形態模型未能預測k??,需結合微生物活性和動力學過程。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與實驗設計

原理:Unisense H?S微電極基于 安培法,通過H?S在電極表面氧化產生電流信號(檢測限0.3 μM)。

設計:

原位測量:電極直接插入濕地土壤孔隙水,避免采樣擾動。

實時監測:結合pH電極(Mettler Toledo),同步記錄pH-H?S動態。

2. 關鍵結果與生態意義

H?S濃度范圍:<0.15 μM(鐵還原區)至270 μM(硫酸鹽還原區)(表1)。

意義:

精準量化硫化物梯度:為熱力學模型提供高精度H?S(aq)數據(pH<7時H?S為主要硫形態)。

揭示氧化還原分區:H?S與Fe(II)濃度負相關(R2=0.76),明確硫酸鹽還原與鐵還原的競爭關系。

支持模型驗證:35個樣本H?S<0.3 μM(設為0.15 μM),確保模型在低硫條件下的可靠性。

3. 對甲基化研究的貢獻

排除硫化物干擾:證實低H?S樣本中甲基化仍可發生(如鐵還原區),暗示硫化物非唯一甲基化驅動力。

輔助形態計算:H?S數據直接輸入熱力學模型,計算Hg(SH)?(aq)等形態(圖2),盡管其與k??無直接關聯。

總結

本研究通過多尺度分析,明確了北方濕地中汞溶解度與生物源硫醇共同調控甲基汞形成的雙重機制。丹麥Unisense電極的應用為原位硫化物監測提供了高精度數據,深化了對濕地氧化還原梯度的理解,但研究也揭示熱力學模型在預測生物過程時的局限性,未來需整合微生物組學與動力學模型。