熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

An inverse-breathing encapsulation system for cell delivery

用于細胞遞送的逆呼吸封裝系統

來源:Wang et al., Sci. Adv. 2021; 7 : eabd5835 14 May 2021

一、摘要概述

本研究開發了一種“逆呼吸”(inverse-breathing)細胞封裝系統(iBED),通過 CO?響應性供氧機制 解決移植細胞(如胰島)在皮下低氧環境中的存活問題。核心創新點在于:

自調節供氧:利用細胞代謝廢物CO?與過氧化鋰(Li?O?)反應生成O?(反應式:2Li?O? + 2CO? → 2Li?CO? + O?),實現按需供氧。

物理隔離設計:Li?O?/全氟化碳(PFC)混合物封裝于氣體可透硅膠管內,與細胞水相環境分離,避免副反應。

長效性驗證:優化后的裝置(iBEDv3)在糖尿病小鼠皮下植入中維持血糖正常化>3個月,并在小型豬模型中實現2個月功能性胰島存活。

二、研究目的

解決缺氧瓶頸:克服皮下移植中O?擴散不足導致的胰島細胞死亡(皮下pO?<25 mmHg vs. 胰島需求40-60 mmHg)。

開發自調節供氧系統:利用細胞自身CO?廢物驅動O?生成,避免外部干預。

驗證臨床可行性:在免疫活性動物模型中實現長期糖尿病逆轉。

三、研究思路

采用 “原理驗證→裝置優化→動物實驗” 遞進策略:

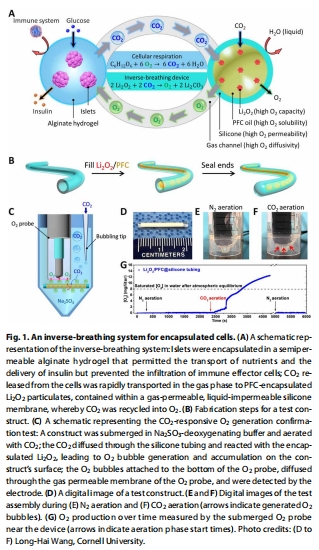

原理驗證(圖1):

構建Li?O?/PFC@硅膠管反應體系,通過Unisense電極(Clark電極)驗證CO?刺激下的O?釋放(圖1E-G)。

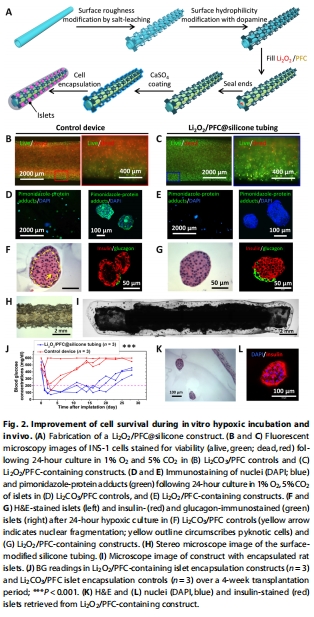

在1% O?低氧培養中,iBED顯著提升INS-1細胞和大鼠胰島存活率(圖2B-G)。

裝置迭代:

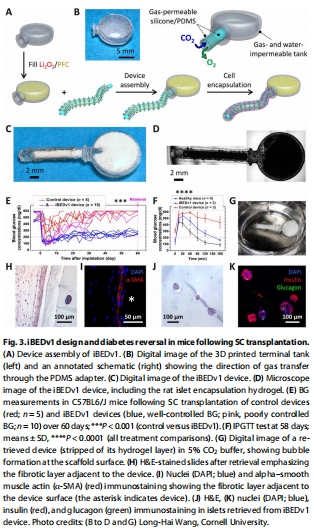

iBEDv1(圖3):增加儲氧罐延長供氧時間,小鼠血糖維持15-20天。

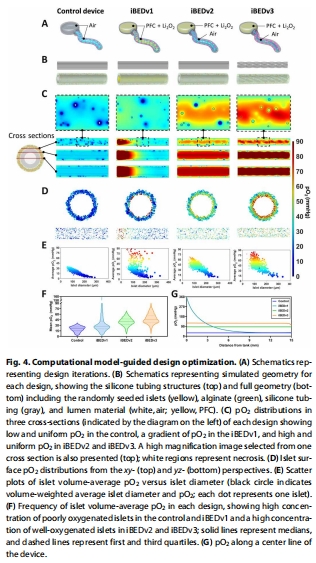

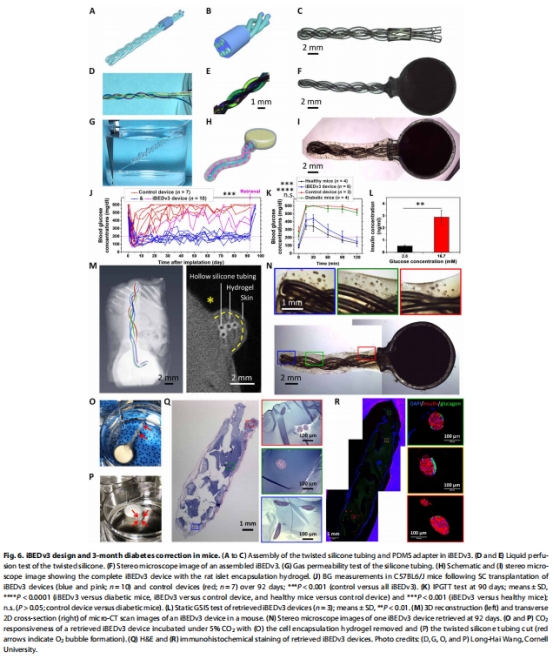

iBEDv3(圖6):螺旋硅膠管設計提升氣體擴散效率,計算模型優化O?分布(圖4)。

動物驗證:

小鼠模型:iBEDv3實現>3個月血糖正常化(圖6J),胰島功能完好(圖6K-L)。

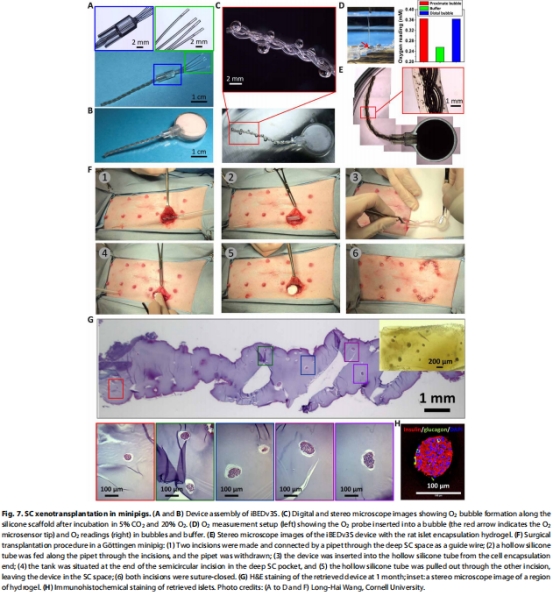

小型豬模型:異種移植2個月后胰島存活且功能完整(圖7G-H)。

四、關鍵數據及研究意義

1. CO?響應性O?釋放(圖1E-G)

數據來源:Unisense電極實時監測O?濃度,CO?通氣后O?迅速上升至180 mmHg(圖1F)。

意義:證實“逆呼吸”核心機制,為自調節供氧提供直接證據。

2. 低氧環境下細胞存活(圖2)

數據來源:

活/死染色顯示iBED組細胞存活率提升2.7倍(圖2B-C)。

缺氧標記物pimonidazole在對照組胰島高表達,iBED組幾乎無表達(圖2D-E)。

意義:iBED有效緩解細胞缺氧應激,維持代謝功能。

3. 動物血糖調控(圖3E, 圖6J)

數據來源:

iBEDv1小鼠血糖維持16-20天(圖3E),iBEDv3延長至>90天(圖6J)。

葡萄糖耐量試驗(IPGTT)證實iBEDv3組胰島功能正常(圖6K)。

意義:自調節供氧系統顯著提升移植療效,推動臨床轉化。

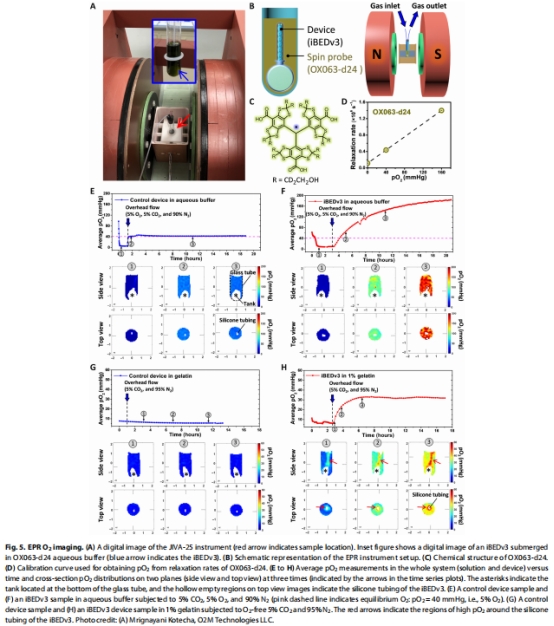

4. O?空間分布(圖5)

5.

數據來源:電子順磁共振成像(EPR)顯示iBEDv3在凝膠中形成60-80 mmHg O?梯度,近硅膠管處最高(圖5H)。

意義:可視化O?擴散路徑,指導裝置幾何優化。

5. 大型動物驗證(圖7)

數據來源:小型豬皮下植入iBEDv3S 2個月后,胰島結構完整且胰島素陽性(圖7G-H)。

意義:證明系統在臨床近似環境中的可行性。

五、結論

創新供氧機制:首次實現CO?驅動的自調節O?生成,突破傳統供氧技術局限。

裝置長效性:iBEDv3在小鼠皮下維持>3個月血糖正常,胰島存活率80%。

跨物種適用性:小型豬異種移植中胰島存活,為臨床人胰島移植鋪路。

設計普適性:可擴展至其他缺氧敏感細胞療法(如干細胞移植)。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與實驗設計

原理:Unisense Clark電極通過鉑陰極還原溶解O?產生電流信號,靈敏度達 nM級(圖1C)。

實驗設計:

將Li?O?/PFC@硅膠管浸入脫氧緩沖液,交替通入N?/CO?(圖1C)。

實時監測O?濃度變化,驗證CO?觸發O?釋放的動力學(圖1E-G)。

2. 關鍵結果與意義

CO?響應性(圖1E-G):

CO?通氣后O?濃度從0驟升至180 mmHg(圖1F),證明Li?O?高效轉化CO?為O?。

對照組(Li?CO?/PFC)無O?生成(圖S2),排除假陽性。

生物學意義:

實時動力學證據:直接捕捉氣體擴散與反應速率,為“逆呼吸”機制提供核心支撐。

安全性驗證:O?釋放嚴格依賴CO?刺激,避免持續供氧導致的氧化損傷風險。

技術優勢:

高時空分辨率:秒級響應揭示氣泡形成動態(圖1F箭頭),明確反應發生于氣-固界面。

微量化檢測:適用于微型生物反應器(如硅膠管腔)的局部O?監測。

3. 對裝置優化的指導作用

測得O?釋放峰值(180 mmHg)遠超生理需求(40-60 mmHg),提示需控制反應速率以避免氧毒性 → 驅動后續PFC緩釋設計(降低水滲透)。

通氣切換后O?快速回落(圖1G),表明系統具備 自反饋調節能力 → 支持“按需供氧”假說。

七、研究突破與局限

突破:

首例CO?驅動細胞供氧系統:將代謝廢物轉化為資源,實現閉環調控。

跨尺度驗證:從分子反應(電極數據)到大型動物實驗,數據鏈完整。

局限:

Li?O?儲量有限(臨床需定期補充),未來需設計可充填裝置。

未評估長期免疫排斥反應(尤其異種移植)。

圖表示例說明:

圖1:CO?響應性O?釋放實驗設計及Unisense電極數據。

圖2:iBED提升低氧下細胞存活。

圖4:計算模型優化O?分布。

圖6:iBEDv3長期糖尿病治療效果。

圖7:小型豬移植結果。