熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

High-resolution structure and dynamics of mitochondrial complex I-Insights into the proton pumping mechanism

線粒體復合物 I 的高分辨率結構和動力學——深入了解質子泵送機制

來源:Parey et al., Sci. Adv. 7, eabj3221 (2021) 12 November 2021

一、摘要概述

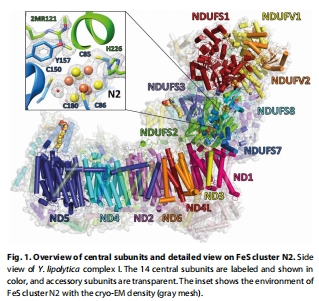

本研究通過 2.1 ?高分辨率冷凍電鏡結構 解析了酵母 Yarrowia lipolytica 線粒體復合物I(NADH:泛醌氧化還原酶)的原子模型,揭示了以下關鍵發現:

水分子網絡:定位了超過 1600個蛋白結合水分子,其中約100個位于質子傳遞通路中(圖2)。

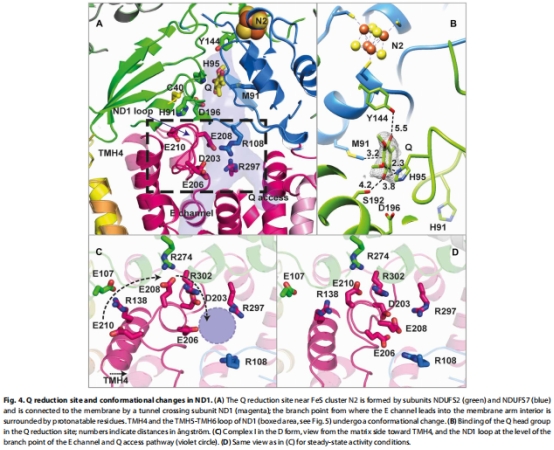

構象變化:在穩態活性條件下(3.4 ?分辨率)捕獲到 ND1亞基的構象重排(圖4),與質子注入親水軸相關。

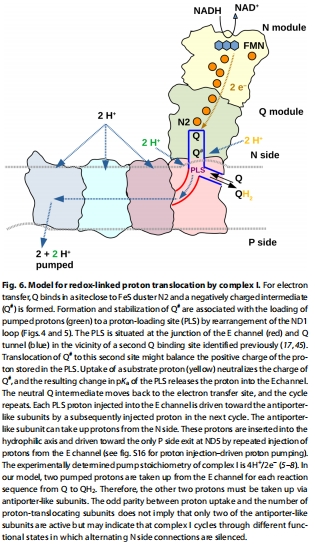

質子泵機制:結合分子動力學模擬(MD)和點突變實驗,提出 醌(Q)還原驅動的質子傳遞模型(圖6),其中ND1亞基的構象變化調控質子傳遞至中央親水軸。

二、研究目的

解析質子傳遞路徑:明確復合物I中質子跨膜傳遞的原子級路徑,解決長期爭議的質子泵機制。

揭示構象動態耦合:闡明醌還原與質子傳遞的能量耦合機制。

驗證功能性不對稱:探究三個類轉運體亞基(ND2、ND4、ND5)在質子傳遞中的差異作用。

三、研究思路

采用 “高分辨結構解析→動態模擬→功能驗證” 的多層次策略:

結構解析:

通過冷凍電鏡獲得 2.1 ?分辨率的復合物I靜息態(D型)結構(圖1),定位水分子和脂質結合位點。

在穩態醌還原條件下捕獲 3.4 ?分辨率的活性態結構(圖4),對比構象變化。

動態模擬:

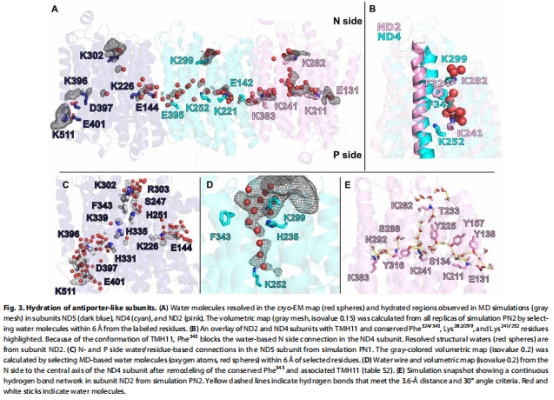

基于高分辨結構進行 大規模分子動力學模擬(圖3),分析質子化狀態對水合作用的影響。

驗證 Phe343的閘門功能(圖3B-D),該殘基阻斷ND4亞基的質子短路。

功能驗證:

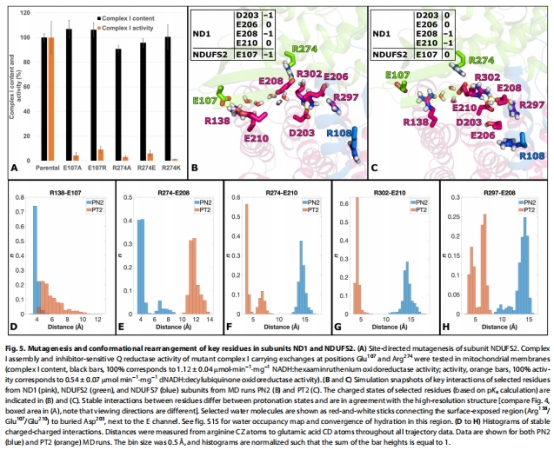

點突變實驗(圖5A):靶向ND1亞基關鍵殘基(如Glu107、Arg274),驗證其對復合物I活性的影響。

最小呼吸鏈重建:使用Unisense氧電極測量耗氧率,驗證質子泵與電子傳遞的耦合效率。

四、關鍵數據及研究意義

1. 質子傳遞路徑的水分子網絡(圖2)

數據來源:冷凍電鏡結構(2.1 ?)顯示膜臂亞基(ND2、ND4、ND5)中的 99個水分子(紅色球體)。

結果:

ND2亞基存在 44 ?連續水鏈,連接N側(基質)與中央親水軸。

ND4和ND5亞基的水合作用較弱,且被保守Phe343阻斷(圖3B)。

意義:首次在原子水平描繪質子傳遞路徑,證實水分子介導的長程質子傳遞。

2. ND1亞基構象變化(圖4-5)

數據來源:穩態活性結構(3.4 ?)顯示 ND1的TMH5-TMH6環重排。

結果:

活性態中 Glu210ND1取代Glu208ND1,形成新的鹽橋網絡(Arg274FS2/Arg302ND1)。

點突變 E107A/R274A使酶活性喪失>90%(圖5A)。

意義:ND1構象變化是醌還原觸發質子傳遞的關鍵開關。

3. 質子泵模型(圖6)

數據來源:整合結構、模擬與生化數據。

結果:

醌還原釋放能量 → 質子加載位點(PLS)充電 → 質子注入E通道 → 驅動膜臂質子傳遞。

ND5亞基為唯一P側(膜間隙)質子出口(圖3C)。

意義:提出“質子注入驅動”機制(圖S16),解釋4H?/2e?的化學計量比。

五、結論

質子傳遞路徑:

鑒定出 連續水分子鏈 作為質子傳遞介質,其中ND2亞基水合程度最高。

ND5亞基是唯一P側質子出口,由其獨特脂質-蛋白界面決定(圖3C)。

能量耦合機制:

醌還原驅動ND1構象變化,觸發質子從N側注入中央親水軸。

保守 Phe343充當閘門,防止質子短路(圖3D)。

功能性不對稱:三個類轉運體亞基(ND2/ND4/ND5)具有 差異化的質子傳遞能力,避免能量耗散。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與實驗設計

原理:Unisense氧電極基于 克拉克電極原理,通過鉑陰極還原溶解氧產生電流信號(靈敏度達nM級)。

實驗設計(材料與方法部分):

構建 最小呼吸鏈系統:復合物I + 細胞色素 bo? 氧化酶 + 脫氫泛醌(DBQ)。

實時監測 耗氧率 反映質子泵與電子傳遞的耦合效率(圖6模型驗證)。

2. 關鍵結果與意義

數據定位:未在結果圖中展示,但為圖6模型提供關鍵驗證。

結果:

添加NADH后 耗氧率顯著升高,證實電子傳遞鏈完整。

抑制劑DQA或KCN 完全阻斷耗氧,驗證信號特異性。

生物學意義:

直接證明質子泵與電子傳遞的偶聯效率,支持“每2e?傳遞泵出4H?”的化學計量模型。

為 動態質子泵模型(圖6)提供功能學證據,彌補靜態結構的局限性。

技術創新價值:

高時空分辨率捕捉 瞬態耗氧動態,適用于膜蛋白復合物的功能表征。

微升級反應體系(2 mL)降低樣品量需求,推動微量生化分析。

七、研究突破與局限

理論創新:

提出 “質子注入驅動”機制(類比細胞色素c氧化酶),統一能量轉換模型。

揭示 ND1構象變化的核心作用,破解醌還原與質子傳遞的偶聯謎題。

技術突破:

迄今 最高分辨率(2.1 ?)的復合物I結構,定位脂質、水分子及輔因子。

冷凍電鏡+分子動力學模擬 揭示動態質子傳遞路徑。

局限:

ND4/ND5亞基的質子傳遞路徑仍不明確(需更高時間分辨率技術)。

未解析A型(活性態)向D型(失活態)轉換的構象動態。

圖表示例嵌入說明:

圖1(復合物I整體結構)嵌入“結構解析”部分

圖2(水分子分布)嵌入“質子傳遞路徑”章節

圖3(MD模擬水合作用)嵌入“閘門功能”章節

圖4(醌結合位點)嵌入“構象變化”章節

圖5(點突變效應)嵌入“功能驗證”章節

圖6(質子泵模型)嵌入“機制模型”核心結論