熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Nitric-oxide-driven oxygen release in anoxic Pseudomonas aeruginosa

缺氧銅綠假單胞菌中一氧化氮驅動的氧釋放

來源:iScience 24,103404,December 17, 2021

一、摘要概述

本研究通過微呼吸測量技術發現銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa)在缺氧起始階段會釋放氧氣(O?),并證明該過程由一氧化氮(NO)驅動:

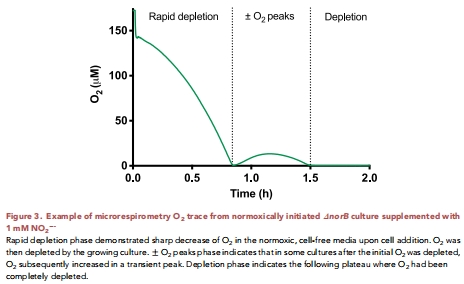

O?釋放現象:在密閉培養體系中,野生型(WT)和△norB突變株(缺失一氧化氮還原酶)在缺氧起始階段均出現O?峰值(圖3)。

NO的核心作用:

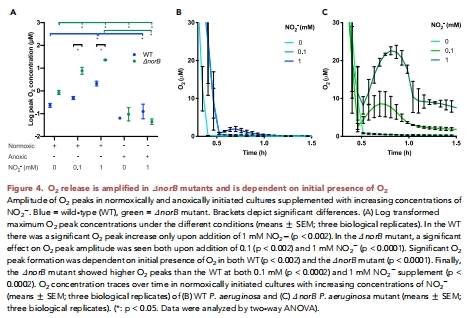

NO??補充或NO供體(DPTA NONOate)可顯著放大O?峰值(圖4、圖6)。

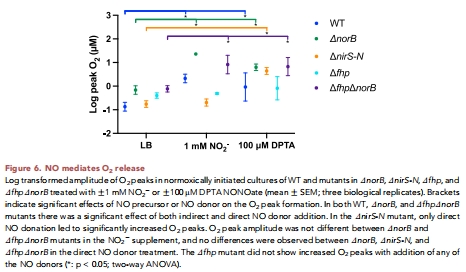

△nirS-N突變株(無法產生NO)在NO??刺激下無O?釋放,但直接添加NO供體可恢復該現象(圖6)。

生理意義:NO介導的O?釋放可能幫助細菌適應缺氧環境,支持其從有氧到無氧代謝的過渡。

二、研究目的

探究NO歧化酶活性:驗證銅綠假單胞菌是否具有類似Methylomirabilis oxyfera的NO歧化酶(Nod),能將NO轉化為O?和N?。

解析O?釋放機制:闡明NO在缺氧起始階段觸發O?釋放的分子途徑。

評估生理適應性:揭示該現象對細菌在動態缺氧環境中生存的意義。

三、研究思路

采用 “表型觀察→突變體驗證→NO調控驗證” 策略:

表型發現:

密閉培養體系中,WT和△norB突變株在初始O?耗盡后出現O?峰值(圖3)。

△norB突變株因NO積累,O?峰值顯著高于WT(圖4)。

NO作用驗證:

添加NO??(NO前體)或NO供體均放大O?峰值(圖4、圖6)。

△nirS-N突變株(無法產NO)僅在直接添加NO供體時釋放O?(圖6)。

排除干擾因素:

無氧啟動的培養中無O?峰值(圖4),證明需初始O?觸發。

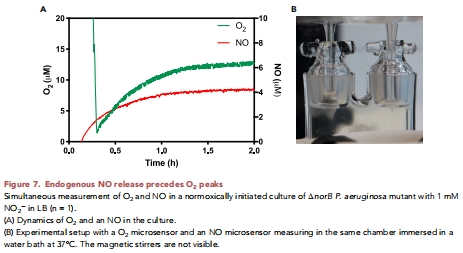

電極同步測量顯示NO上升先于O?釋放(圖7),證實時序關系。

四、關鍵數據及研究意義

1. O?釋放的NO依賴性(圖4、圖6)

數據來源:微呼吸測定O?濃度(圖4)、突變體表型(圖6)。

結果:

△norB突變株的O?峰值比WT高4倍(23.1 μM vs. 5.8 μM)。

NO供體(DPTA NONOate)使△nirS-N突變株恢復O?釋放能力。

意義:NO是O?釋放的直接觸發因子,且與Nor酶活性負相關。

2. 初始O?的必要性(圖4)

數據來源:有氧/無氧啟動培養對比。

結果:僅在有氧啟動的培養中檢測到O?峰值。

意義:O?釋放依賴于從有氧到無氧的代謝轉換過程。

3. NO與O?釋放的時序關系(圖7)

數據來源:Unisense微電極同步測量O?和NO濃度。

結果:NO濃度上升后立即出現O?峰值(時間差<5分鐘)。

意義:直接證明NO積累是O?釋放的前置事件。

4. 無Nod同源基因的證據

數據來源:基因組BLAST分析。

結果:未發現類似M. oxyfera的Nod同源基因。

意義:O?釋放可能通過未知酶促途徑或非經典機制實現。

五、結論

NO驅動O?釋放:銅綠假單胞菌在缺氧起始階段通過NO積累觸發O?釋放,△norB突變株因NO累積放大該效應。

生理適應性:釋放的O?可能幫助細菌:

激活有氧代謝相關基因(如高親和力末端氧化酶)。

緩解缺氧壓力,支持從有氧到無氧呼吸的過渡。

生態意義:該機制或減少溫室氣體N?O排放(因繞過反硝化途徑)。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術原理與實驗設計

原理:Unisense微電極采用安培法,通過氧依賴性電化學還原反應實時檢測溶解氧(分辨率達μM級)。

實驗設計:

使用雙腔室玻璃反應器(圖7B),內置O?和NO微電極。

同步監測△norB突變株在添加NO??后的O?/NO動態變化(37°C,持續攪拌)。

2. 關鍵結果(圖7)

數據定位:圖7A(O?/NO濃度時序圖)。

結果:

NO先于O?上升:NO濃度在O?耗盡后迅速升高,峰值達15 μM。

O?釋放緊隨其后:NO達峰后5分鐘內,O?濃度從0升至8 μM。

無外部O?干擾:密閉系統排除大氣O?擴散可能。

意義:

首次在細菌中捕獲NO→O?的實時轉化動態,為NO驅動O?釋放提供直接證據。

揭示該過程的瞬態特征(峰值維持約10分鐘),解釋傳統方法難以檢測的原因。

3. 研究價值

技術創新:

實現雙參數(O?/NO)原位同步監測,突破單參數測量的局限性。

微米級空間分辨率避免樣品破壞,捕捉到傳統宏量分析遺漏的瞬態事件。

生物學啟示:

證實銅綠假單胞菌存在跨界代謝靈活性(有氧/無氧代謝耦合)。

為理解細菌在宿主缺氧環境(如囊性纖維化肺部)的適應性提供新視角。

七、研究意義與局限

理論創新:

發現首個病原菌中NO驅動的O?釋放現象,拓展對細菌代謝可塑性的認知。

提出“NO介導的微氧爆發”模型,解釋細菌在動態缺氧環境中的生存策略。

應用潛力:

為抗生物膜策略提供新靶點(如干擾NO信號通路)。

啟示優化污水處理中反硝化工藝以減少N?O排放。

局限:

未明確O?釋放的酶學機制(需同位素標記實驗驗證)。

未解析相關基因調控網絡(需轉錄組學進一步研究)。

圖表示例嵌入說明:

圖3(O?動態曲線)嵌入“表型發現”部分

圖4(突變體O?峰值)嵌入“NO依賴性”章節

圖6(NO供體效應)嵌入“機制驗證”章節

圖7(O?/NO同步監測)嵌入“Unisense電極”核心分析