熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Ammonia oxidation at pH 2.5 by a new gammaproteobacterial ammonia-oxidizing bacterium

在 pH 2.5 下,一種新的 γ 形細菌氨氧化細菌進行氨氧化

來源:The ISME Journal (2021) 15:1150–1164

一、摘要概述

本研究報道了從酸性空氣生物濾池中富集培養出一種新型γ-變形菌門氨氧化細菌(AOB),命名為 “Candidatus Nitrosacidococcus tergens” sp. RJ19。該菌在 pH 2.5 的極端酸性條件下仍能生長并氧化氨(NH?),是迄今發現的最耐酸氨氧化微生物。其關鍵特性包括:

代謝特性:化能自養型,以氨為能源,尿素為替代底物。

生長參數:氨為底物時生長率0.196 d?1(倍增時間3.5天);尿素為底物時生長率0.104 d?1(倍增時間6.7天)。

適應性機制:超高氨親和力(表觀Km=147±14 nM NH?)、強耐NO毒性、獨特的膜系統結構。

基因組特征:1.81 Mb環狀基因組,含氨單加氧酶(amoCAB)、羥胺氧化還原酶(hao)、脲酶(ure)等關鍵基因,但缺乏經典TCA循環和亞硝酸還原酶(nirK)。

二、研究目的

挑戰傳統認知:驗證氨氧化在pH<3的可行性(此前認為pH<4時NH?質子化導致底物不可用)。

揭示新菌生理機制:闡明極端酸性條件下氨氧化的能量獲取、底物利用及環境適應性策略。

解析生態功能:解釋酸性環境(如豬場生物濾池)中氮循環的微生物驅動機制。

三、研究思路

采用 “原位采樣→富集培養→多組學整合” 策略:

樣品來源:荷蘭Erp豬場生物濾池生物膜(pH 2-3)。

富集培養:

連續膜生物反應器(pH 3.5),以NH?Cl或尿素為底物。

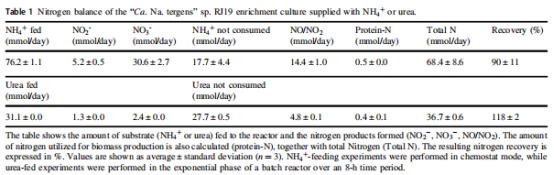

監測底物消耗、產物生成及生物量變化(表1)。

生理表征:

氨氧化動力學(Unisense氧微電極監測耗氧速率)。

pH生長范圍測試(pH 2.5-7)。

組學分析:

基因組:組裝注釋(MicroScope平臺),鑒定代謝通路。

轉錄組:比較NH?? vs. 尿素培養下的基因表達差異。

形態觀察:電鏡(TEM)與熒光原位雜交(FISH)分析細胞結構。

四、關鍵數據及研究意義

1. 氨氧化動力學(Unisense微電極數據)

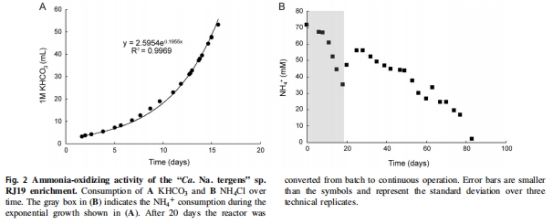

數據來源:Unisense RC350氧微電極(圖2相關實驗)。

方法:向呼吸室注入NH?Cl,實時監測耗氧速率(圖2)。

結果:

表觀Km=147±14 nM NH?(pH 4.7),Vmax=0.28±0.01 μM O? min?1 μg蛋白?1。

意義:

超高底物親和力:解釋菌株在低NH?濃度酸性環境中的競爭優勢(Km值低于多數AOA/Comammox)。

代謝效率量化:為酸性生態系統氮循環模型提供參數。

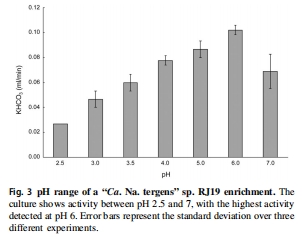

2. pH適應性(圖3)

結果:活性pH范圍2.5–7,最適pH 6。

意義:證實菌株廣酸適應性,推翻“氨氧化限于pH>5.5”的傳統觀點。

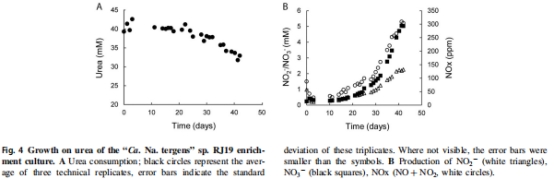

3. 尿素利用(圖4,表1)

結果:尿素代謝基因(ure)表達上調,但生長率僅為氨氧化的50%。

意義:揭示尿素作為替代氮源的可行性,但效率受限可能因缺乏高效氨轉運體(AmtB)。

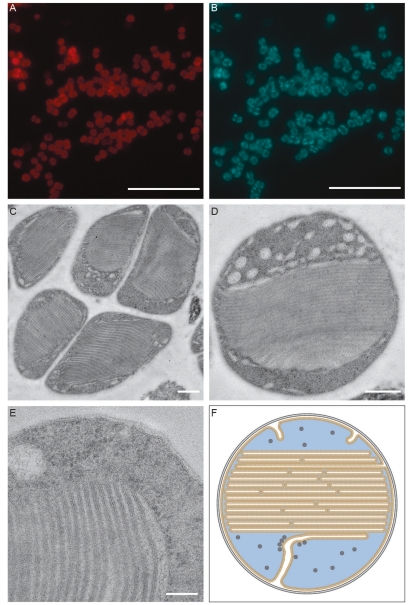

4. 形態與超微結構(圖5)

結果:

球狀細胞(直徑0.5 μm),胞內膜堆疊(推測為AMO酶位點)。

EPS層包裹細胞聚集體(抗酸屏障)。

意義:膜系統結構與酸耐受性相關,EPS或抵御質子滲透。

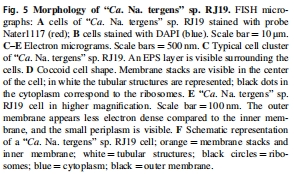

5. 轉錄組分析(圖6)

結果:

NH??培養:amoCAB、norB(NO還原酶)高表達。

尿素培養:脲酶基因(ure)及NH??透酶基因(NSCAC_1037)上調。

意義:證實底物依賴的代謝調控,norB高表達關聯NO解毒(酸性下NO毒性增強)。

五、核心結論

新分類單元:“Ca. Nitrosacidococcus tergens”為γ-變形菌門新屬新種,是迄今最耐酸AOB(pH 2.5)。

代謝創新:

通過超高氨親和力(Km=147 nM)克服酸性環境底物限制。

尿素代謝提供替代路徑,但效率低于直接氨氧化。

生態啟示:

酸性生境(如農業廢水處理系統)存在活躍的氨氧化過程。

菌株的NO耐受與解毒機制(norB)是酸性硝化系統的關鍵適應性特征。

六、Unisense電極數據的深度解讀

1. 技術原理

電極型號:Unisense RC350氧微電極(Clark型)。

工作原理:通過O?在鉑陰極的還原反應實時監測溶解氧濃度變化(靈敏度μM級)。

2. 實驗設計創新

動態監測:向密閉呼吸室注入NH?Cl,同步記錄耗氧速率(圖2B)。

控溫攪拌:22°C恒溫,500 rpm攪拌確保反應均一性。

三重驗證:獨立生物重復+蛋白定量校正(BCA法)。

3. 研究意義

挑戰酶學極限:測得Km值接近海洋AOA(如Nitrosopumilus),顛覆“酸性環境氨氧化低效”認知。

揭示生態位策略:超高Km值表明菌株專化于低NH?生境,避免與中性pH菌競爭。

指導工程應用:為酸性廢水生物處理工藝優化提供動力學參數(如生物濾池設計)。

圖表示例說明

圖2:氨氧化活性與底物消耗動力學(Unisense數據)。

圖3:pH生長范圍及最適pH(柱狀圖)。

圖4:尿素代謝動態(底物消耗與產物積累曲線)。

圖5:細胞超微結構(TEM顯示膜堆疊與EPS)。

圖6:轉錄組熱圖(NH?? vs. 尿素培養差異基因)。

總結:本研究通過創新性地整合Unisense微電極技術與多組學,揭示了極端酸性環境氨氧化的微生物機制,為酸性廢水處理及氮循環模型提供了新范式。