熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Identifying the Mechanisms behind the Positive Feedback Loop between Nitrogen Cycling and Algal Blooms in a Shallow Eutrophic Lake

淺水富營養化湖泊中氮循環與藻華之間正反饋機制的研究

來源:Water 2021, 13, 524

《水》,2021年,第13卷,文章編號524

摘要

描述了藻華在淡水生態系統中頻率、強度和持續時間增加,與氮循環相關。研究通過在太湖進行高分辨率沉積物研究,評估不同氮組分的積累速率如何響應藻華,旨在理解湖泊環境中氮循環的機制。研究發現,不同藻生物量分解改變了沉積物-水界面的硝化和反硝化過程:低藻生物量促進了經典氮循環(硝化與反硝化平衡),而高藻生物量導致的極端缺氧限制了硝化作用,從而因缺乏底物而抑制了反硝化。這揭示了氮與富營養化之間正反饋機制的主要因素——反硝化底物缺乏,并強調該反饋可能不可逆。

研究目的

旨在識別淺水富營養化湖泊中氮循環與藻華之間正反饋機制的具體機理,特別是評估藻華分解對沉積物氮轉化過程(硝化和反硝化)的影響,以及微生物活動在氮積累和去除中的作用。

研究思路

在太湖(典型淺水富營養化湖泊)選擇代表性采樣點,進行原位和實驗室實驗。首先,使用高分辨率技術(如DGT、HR-peeper和Unisense微電極)原位測量沉積物剖面中的氮組分(NH4+-N、NO3--N、NO2--N)、DO、NO、N2O和DOM。其次,采集沉積物巖心,在環形水槽中模擬自然條件,穩定后測量pH、ORP和微生物活動。然后,通過高通量測序分析微生物群落組成和功能基因(如nosZ)。最后,結合擴散通量計算和冗余分析(RDA),量化環境因子對氮循環過程的控制作用,并建立概念模型。

測量的數據及研究意義:

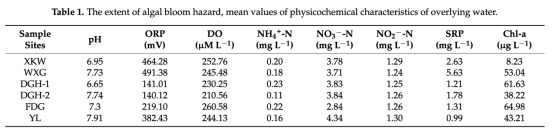

1. 水質參數(表1):包括pH、ORP、DO、NH4+-N、NO3--N、NO2--N、SRP和Chl-a。研究意義:提供采樣點基礎環境特征,識別藻華程度與營養鹽濃度的關聯(如高藻站點FDG和YL的氮磷濃度更高),幫助理解藻華對水化學的影響。

2. 沉積物剖面數據:

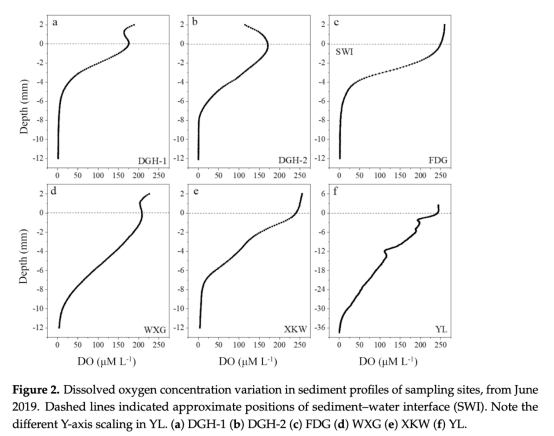

? DO濃度(圖2):測量溶解氧在沉積物中的垂直分布。研究意義:揭示藻華分解導致的缺氧程度(如高藻站點DO滲透深度僅8-12.7mm),為理解硝化受限提供關鍵環境背景。

? NO和N2O濃度:使用Unisense微電極原位測量。研究意義:直接反映反硝化過程活性(如DGH-2站點NO和N2O隨深度增加),幫助評估氮轉化速率和溫室氣體排放潛力。

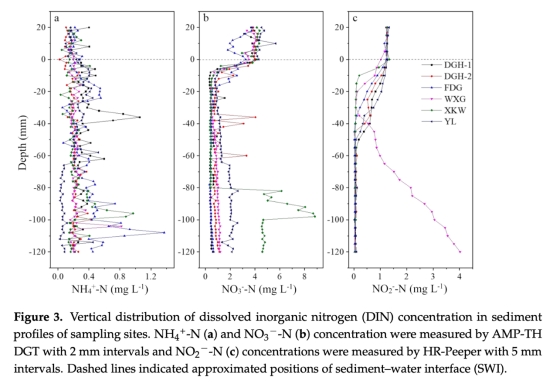

? DIN組分(NH4+-N、NO3--N、NO2--N)(圖3):通過AMP-TH DGT和HR-peeper獲取高分辨率數據。研究意義:顯示氮組分在沉積物-水界面的擴散梯度(如NO3--N在SWI的沉降趨勢),揭示藻華對氮積累和遷移的直接影響。

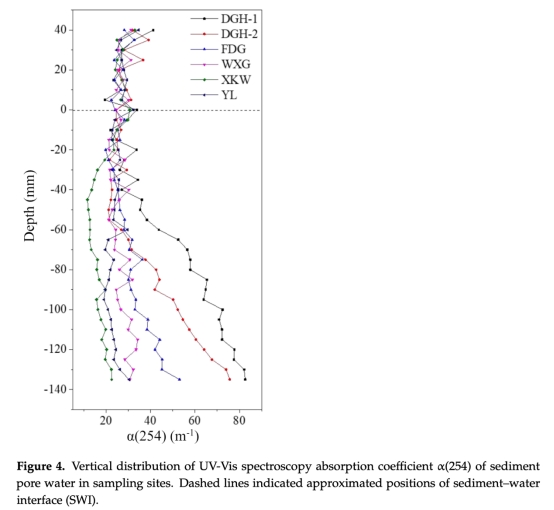

? DOM吸收系數a(254)(圖4)和熒光組分:測量孔隙水DOM特征。研究意義:闡明藻華分解對有機質來源和組成的影響(如高藻站點DOM以類腐殖酸為主),幫助理解DOM如何促進反硝化底物供應。

3. 微生物和基因數據:

? 微生物群落組成:16S rRNA測序分析。研究意義:識別優勢菌群(如Proteobacteria)與氮循環功能的關聯,證明微生物活動對氮轉化的調控作用。

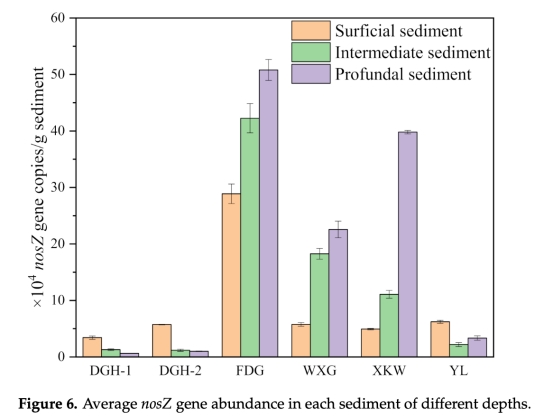

? nosZ基因豐度(圖6):qPCR定量反硝化菌基因。研究意義:量化反硝化潛力(如FDG站點豐度隨深度增加),揭示藻華對微生物氮去除能力的抑制。

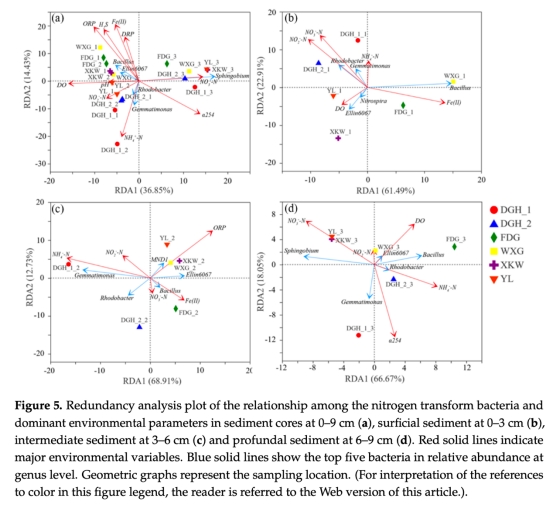

? RDA分析(圖5):關聯環境因子與微生物群落。研究意義:確定主導控制因素(如NO3--N和sphingobium在深層沉積物的相關性),解釋氮循環的垂直異質性。

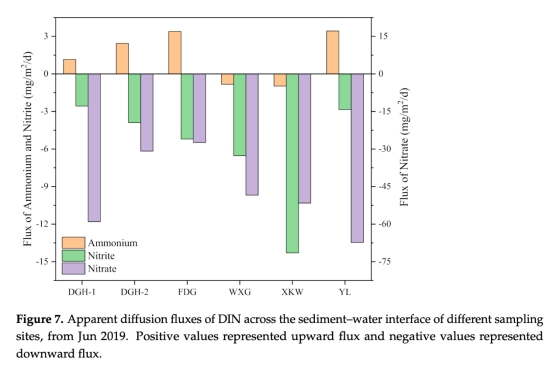

4. 擴散通量數據(圖7):計算DIN在沉積物-水界面的表觀擴散通量。研究意義:量化氮釋放或沉降方向(如高藻站點NH4+-N向上擴散),直接證明沉積物從匯向源的轉變,支持正反饋機制模型。

結論:

1. 不同藻生物量分解不改變深層沉積物氮組分的主控因素(如sphingobium和NO3--N主導),但顯著改變沉積物-水界面的硝化與反硝化過程:低藻生物量維持經典氮循環平衡,高藻生物量導致缺氧抑制硝化,進而限制反硝化底物供應。

2. 高藻生物量引發的極端缺氧是正反饋機制的核心,它減少氮去除率(反硝化受限),增加沉積物NH4+-N積累和向上擴散風險,從而促進藻華反復發生。

3. 正反饋機制可能不可逆,需技術干預;但富營養化也可能降低N2O排放,顯示溫室氣體與富營養化間無簡單正相關。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

丹麥Unisense電極用于原位測量沉積物剖面中的NO和N2O濃度,這些數據具有高時空分辨率(響應時間<10秒,測量間隔小于傳感器直徑)。研究意義在于直接捕捉微生物氮轉化過程的動態變化:NO作為氮循環的信號分子(參與反硝化、ANAMMOX等),其濃度變化(如FDG站點在-4.8mm處的峰值3.12μM L-1)指示了反硝化中間產物的累積;N2O測量(如DGH-2站點濃度最高達148.4 nM L-1)則量化了反硝化終產物和溫室氣體排放通量。結合ORP和DO數據(圖2),這些高分辨率原位數據揭示了藻華分解如何通過缺氧環境促進反硝化路徑(如2NO + 2e- + 2H+ → N2O + H2O),但同時也因硝化受限而減少底物供應,從而抑制整體氮去除效率。這為模型提供了實證基礎,證明了環境因子(如DO)對微生物功能(nosZ基因表達)的直接調控作用,并強調了原位技術在量化生態系統反饋機制中的不可替代性。