熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Physical Disturbance by Bottom Trawling Suspends Particulate Matter and Alters Biogeochemical Processes on and Near the Seafloor

底拖網捕撈的物理擾動懸浮顆粒物并改變海底及鄰近區域的生物地球化學過程

來源:Frontiers in Marine Science, Volume 8, Article 683331, 2021

《海洋科學前沿》第8卷,文章編號683331,2021年

摘要內容

研究通過實地實驗量化了小型拖網在波羅的海泥質海底單次作業的物理擾動和生物地球化學影響。多波束測深顯示拖網形成36米寬的軌跡(含平行溝槽和沉積物堆積),每公里軌跡位移500噸沉積物并懸浮9.5噸沉積物。拖網門對沉積物的單位面積擾動強度是其他漁具的5倍(位移)和2倍(懸浮)。懸浮沉積物擴散至1公里外,形成5-10米厚的渾濁底層水體。拖網后2小時,距軌跡550米處濁度達4.3 NTU(7 mgDW/L),溶解態氮、磷、錳在底層水體中脈沖式釋放,溶解甲烷濃度持續升高20小時以上。拖網軌跡區沉積物生物地球化學在48小時后仍受擾動,表現為氧滲透深度減小及沉積物-水界面營養鹽/氧通量改變。

研究目的

1. 量化底拖網對海底地形和沉積物懸浮的物理擾動規模

2. 揭示拖網擾動對沉積物-水界面生物地球化學過程的短期影響

3. 評估懸浮沉積物擴散范圍及其對水體理化性質的改變

研究思路

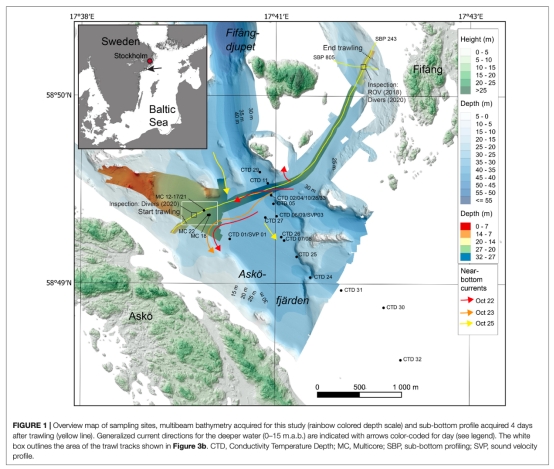

1. 實驗設計:在波羅的海西北部泥質海床(水深20-35米)進行單次拖網作業,對比拖網前、拖網后2小時至4天的變化

2. 多尺度觀測:

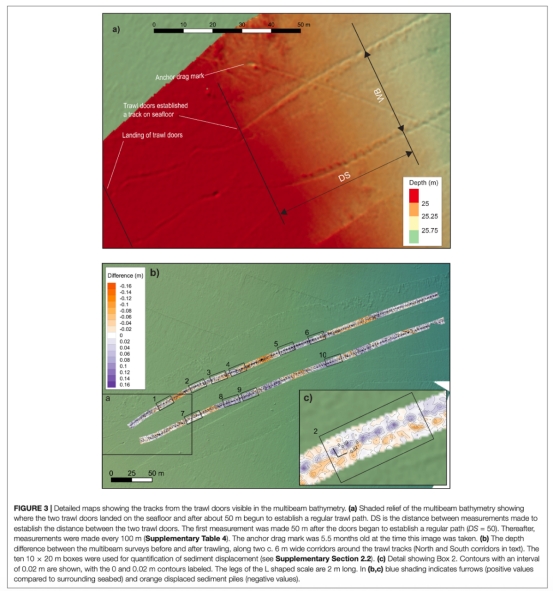

? 聲學測繪:多波束測深(圖3)量化海底地形變化

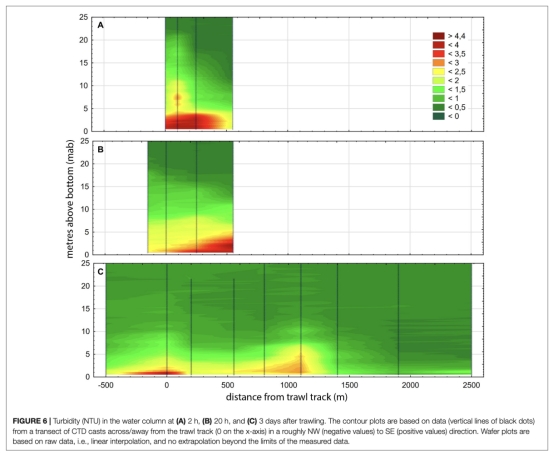

? 水體監測:CTD剖面、濁度傳感器(圖6)追蹤懸浮物擴散

? 沉積物采樣:多管取樣器獲取拖網軌跡內外沉積物(圖1)

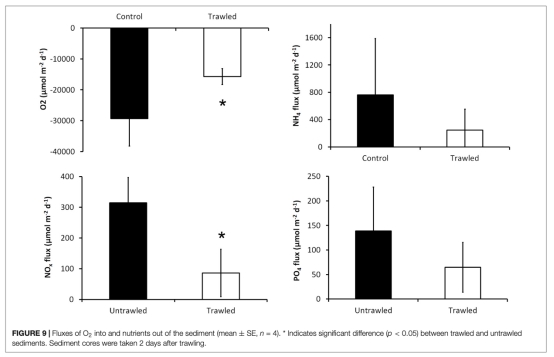

3. 生物地球化學分析:

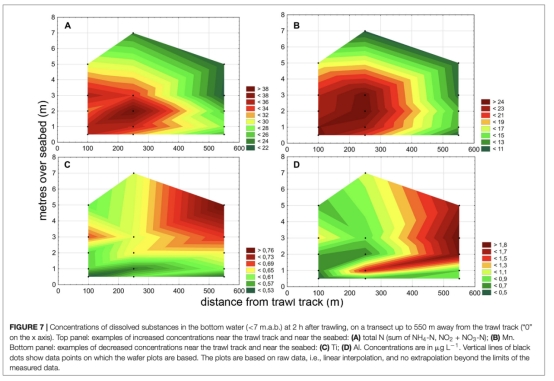

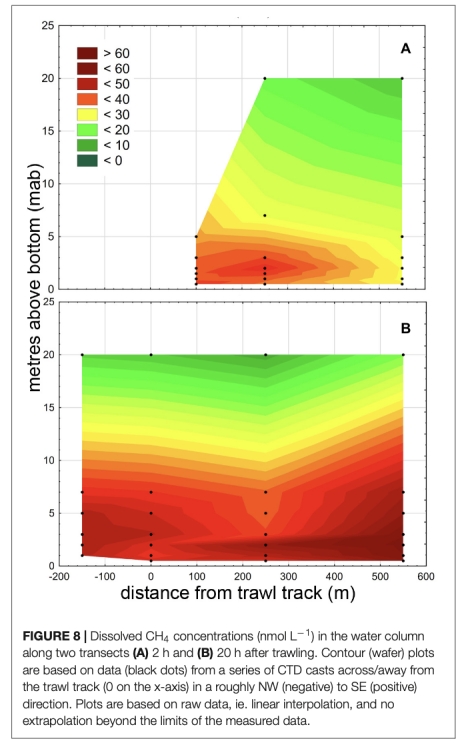

? 溶解氣體(甲烷)與營養鹽(圖7-8)

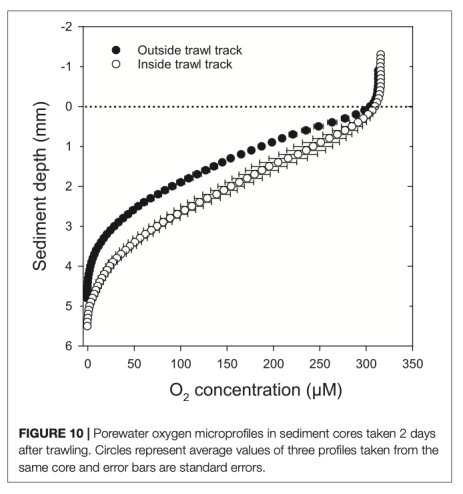

? 沉積物氧微剖面(圖10)

? 孔隙水化學

測量數據及其研究意義

1. 海底地形變化(圖3)

? 數據:拖網門形成深6-16cm溝槽,位移沉積物500噸/公里

? 意義:揭示拖網機械損傷強度,為評估海底棲息地破壞提供量化依據

2. 懸浮沉積物濃度(圖6)

? 數據:拖網后2小時濁度峰值4.3 NTU(距軌跡550米),懸浮物擴散>1公里

? 意義:證實拖網是海底濁度主要人為源,影響水體透光性及生物行為

3. 溶解物質釋放(圖7-8)

? 數據:拖網后2小時溶解NH??/PO?3?/Mn脈沖式升高;溶解甲烷濃度持續升高20小時

? 意義:揭示擾動促進沉積物封閉營養鹽/還原性物質的釋放,可能加劇水體富營養化

4. 沉積物氧動力學(圖10)

? 數據:拖網軌跡區氧滲透深度(5.3±0.2 mm)顯著大于對照區(4.3±0.1 mm)

? 意義:反映拖網破壞沉積物氧化層,改變微生物呼吸路徑

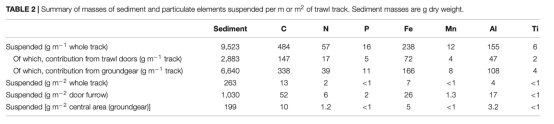

5. 顆粒物元素組成(表2)

? 數據:每公里軌跡懸浮9.5噸沉積物,含Al(155g)、Fe(238g)、P(16g)等元素

? 意義:量化拖網對沉積物中污染物(如吸附于顆粒的重金屬)的再懸浮風險

結論

1. 物理擾動:單次拖網形成持續18個月的可探測軌跡(圖3),懸浮沉積物擴散范圍超1公里(圖6)

2. 生物地球化學效應:

? 短期(小時尺度):溶解營養鹽/甲烷釋放(圖7-8),顆粒吸附性元素(Al/Fe/Ti)濃度下降

? 中期(天尺度):沉積物-水界面氧通量降低(圖9),營養鹽循環受阻

3. 生態影響:頻繁拖網可能使沉積物長期處于“擾動-恢復”循環,削弱碳封存能力并加劇缺氧

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

使用Unisense OX-50微電極(圖10)實現:

1. 毫米級分辨率監測:以50μm尖端直徑直接插入沉積物剖面,精準測定氧滲透深度(OPD),揭示拖網擾動使OPD增加23%(5.3mm vs 4.3mm),表明拖網降低沉積物生物活性

2. 原位通量量化:結合沉積物-水界面培養實驗(圖9),測得拖網軌跡區氧消耗通量顯著低于對照區,證實擾動抑制沉積物耗氧代謝

3. 擾動恢復評估:拖網后48小時OPD仍未恢復(圖10),為評估沉積物生態系統恢復力提供關鍵時間尺度參數

4. 機制解析:OPD增大與表層有機質移除相關,直接驗證拖網通過物理剝離富有機質表層改變沉積物氧化還原結構