熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The Effect of Fe Dopant Location in Co(Fe)OOHx Nanoparticles for the Oxygen Evolution Reaction

鐵摻雜位置對Co(Fe)OOHx納米顆粒析氧反應的影響

來源:ACS Nano 2021, 15, 11, 18226–18236

《ACS納米》2021年 第15卷 第11期 第18226-18236頁

摘要內容

本研究通過結合密度泛函理論計算、掃描隧道顯微鏡(STM)和析氧反應(OER)活性測量,系統研究了鐵(Fe)摻雜位置對金表面負載的鈷鐵羥基氧化物(Co(Fe)OOHx)納米顆粒OER性能的影響。研究發現Fe摻雜對OER活性的影響呈非線性關系,最佳Fe摻雜濃度約為3 at.%。低濃度Fe通過優先占據納米顆粒邊緣位點,穩定了高活性的Co邊緣位點結構;而高濃度Fe則完全覆蓋邊緣位點,形成活性較低的Fe殼層結構,導致OER活性下降。Fe的促進作用主要源于其對納米顆粒形貌的穩定作用,而非直接提升位點本征活性。該研究揭示了Fe摻雜位置與納米顆粒尺寸的協同效應,為設計高效OER催化劑提供了新思路。

研究目的

闡明Fe摻雜位置(邊緣位點vs.基面位點)對CoOOHx納米顆粒OER活性的影響機制,揭示Fe摻雜濃度與活性之間的非線性關系,并建立納米顆粒尺寸與最佳Fe摻雜濃度的關聯性。

研究思路

1. 材料制備與表征:

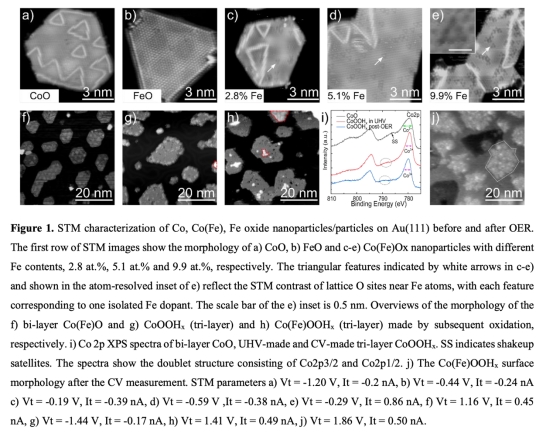

? 在Au(111)表面制備不同Fe濃度(0–9.9 at.%)的Co(Fe)O雙層納米顆粒前驅體(圖1a-e),通過氧化處理轉化為Co(Fe)OOHx三層結構(圖1g-h)。

? 利用STM表征納米顆粒形貌與Fe原子位置(圖1c-e),XPS驗證氧化態變化(圖1i)。

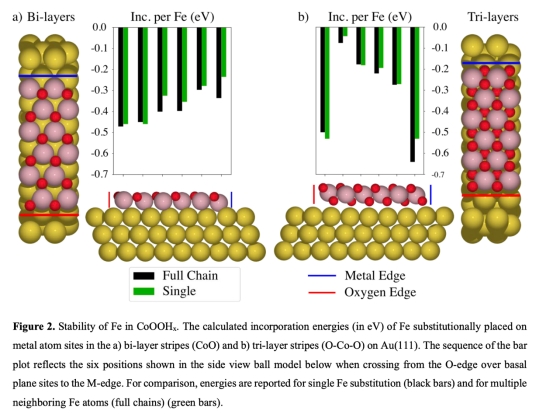

2. 理論計算與活性預測:

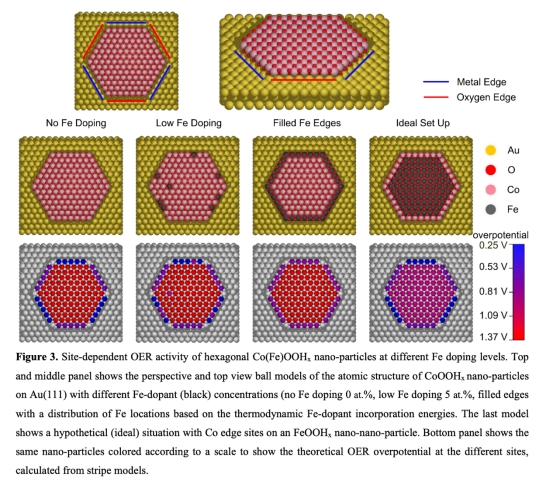

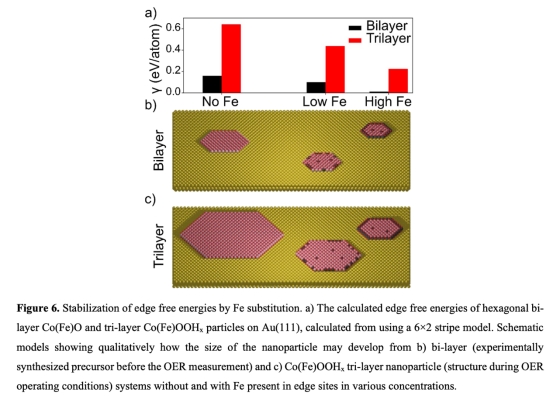

? 采用DFT計算Fe在不同位置(邊緣/基面)的摻雜能(圖2)及OER過電位(圖3)。結果顯示Fe優先占據邊緣位點,但Fe摻雜邊緣位點的OER過電位(0.69V)高于純Co邊緣位點(0.30V)。

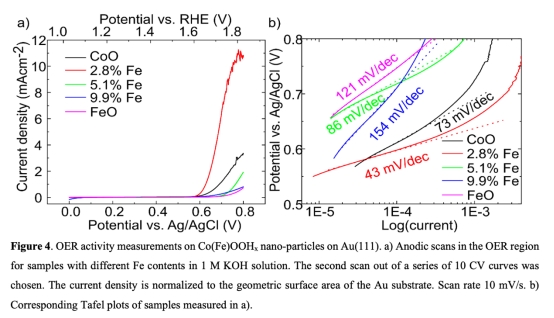

3. 電化學性能測試:

? 通過循環伏安法(CV)測量OER活性(圖4a),發現2.8 at.% Fe樣品活性最高(6.5 mA/cm2),而高Fe濃度(9.9 at.%)樣品活性接近純FeOOHx。塔菲爾斜率分析(圖4b)表明低Fe樣品(73 mV/dec)與純CoO(43 mV/dec)反應機制相似。

4. 形貌與活性關聯:

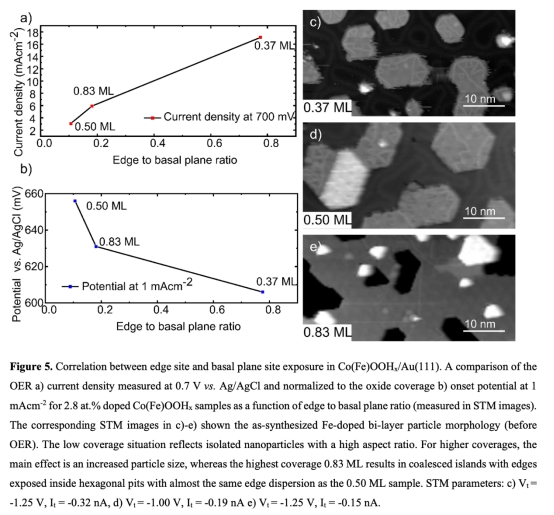

? 調控納米顆粒覆蓋度(0.37–0.83 ML),證明OER活性與邊緣/基面位點比例呈線性正相關(圖5),確認邊緣位點為活性中心。

測量數據及其研究意義

1. STM形貌數據(圖1)

? 顯示Fe摻雜導致納米顆粒邊緣出現三角形暗斑(Fe原子特征),高Fe濃度時邊緣Fe密度增加。

? 意義:證實Fe優先占據邊緣位點,為DFT計算提供結構依據。

2. DFT摻雜能數據(圖2)

? Fe在邊緣位點的摻雜能比基面低0.4 eV(三層結構)。

? 意義:解釋Fe在OER條件下向邊緣遷移的熱力學驅動力。

3. CV活性數據(圖4)

? 2.8 at.% Fe樣品電流密度較純CoO提升3倍(6.5 vs. 1.9 mA/cm2)。

? 意義:量化Fe摻雜濃度對活性的非線性影響,驗證"低濃度促進、高濃度抑制"現象。

4. 覆蓋度-活性關聯數據(圖5)

? 邊緣/基面比例從0.11增至0.78 nm?1時,歸一化電流密度提升5倍。

? 意義:直接證明邊緣位點為OER活性中心,且Fe通過穩定邊緣結構間接提升活性。

丹麥Unisense電極測量意義

研究中采用Unisense REF-100 Ag/AgCl參比電極(圖4實驗裝置)進行高精度電位控制,其核心價值在于:

? 電位校準可靠性:通過三電極體系精確控制工作電極電位,確保OER起始電位(Eonset)測量的準確性(誤差<1 mV),為量化過電位(η_exp)提供基礎。

? 低電流檢測能力:可穩定測量低至μA/cm2級的OER電流,精準捕捉2.8 at.% Fe樣品的小幅活性提升(如1 mA/cm2處過電位降低50 mV)。

? 體系兼容性:耐強堿腐蝕特性(1 M KOH)保障了長周期CV測試(10圈)的穩定性,避免參比電極劣化導致的電位漂移。

結論

1. Fe位置主導活性:Fe通過占據邊緣位點改變OER活性,但Fe邊緣位點本征活性(η_DFT=0.69V)低于Co邊緣位點(η_DFT=0.30V)。

2. 低濃度Fe的穩定作用:約3 at.% Fe通過抑制納米顆粒團聚(圖6),維持高邊緣/基面比例,間接提升活性。

3. 尺寸依賴性:最佳Fe濃度與納米顆粒尺寸相關——小尺寸顆粒需更低Fe濃度以避免邊緣完全覆蓋。

4. 設計策略:理想結構應為"Co邊緣/Fe基面"核殼構型(圖3理想模型),需開發非平衡合成方法實現。