熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Spectroscopic Investigations Provide a Rationale for the Hydrogen-Evolving Activity of Dye-Sensitized Photocathodes Based on a Cobalt Tetraazamacrocyclic Catalyst

光譜研究為基于鈷四氮大環催化劑的染料敏化光陰極析氫活性提供理論依據

來源:ACS Catalysis, Volume 11, 2021, 3662?3678

《ACS催化》第11卷,2021年,頁碼3662?3678

摘要內容:

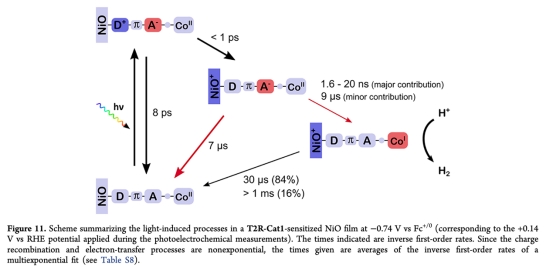

研究開發了基于有機染料(T1/T2R)與鈷四氮大環催化劑(Cat1)共價組裝的新型光陰極(T1-Cat1/T2R-Cat1),用于染料敏化光電化學池(DSPECs)中的產氫。在相同條件下(pH 5.5 MES緩沖液,+0.14 V vs RHE),Cat1基光陰極的產氫轉化數(TON)較鈷肟(Co)基系統提高26倍(T2R-Cat1達39 TON),歸因于Cat1的更高穩定性。瞬態吸收光譜電化學(TA-SEC)首次觀測到催化活性CoI態(壽命>1 ms),但揭示染料還原態向催化劑的電子轉移效率低(主過程1.6–20 ns),導致電荷在染料受體端積累并引發降解。

研究目的:

優化共價染料-催化劑組裝結構,提升NiO光陰極的產氫活性和穩定性;闡明限制性能的電子轉移機制及降解路徑。

研究思路:

1. 分子設計:通過CuAAC點擊化學合成新型染料T2R(環戊二噻吩橋)和Cat1催化劑共價組裝體,增強可見光吸收(ε=57,400 M?1cm?1)和疏水性。

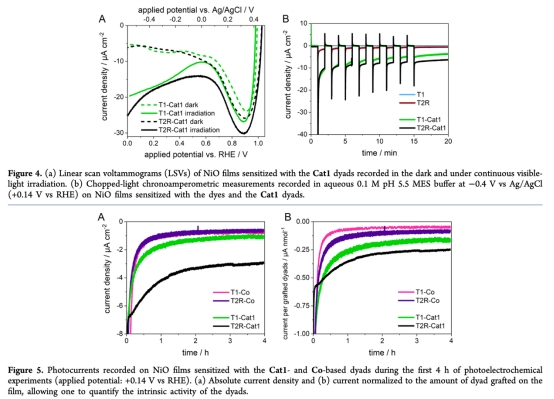

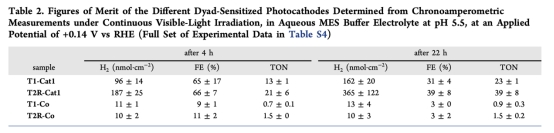

2. 光電測試:在四層NiO膜(880 nm厚)上組裝光陰極,在模擬太陽光下評估產氫性能(圖4-5,表2)。

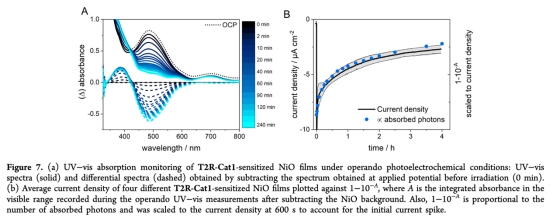

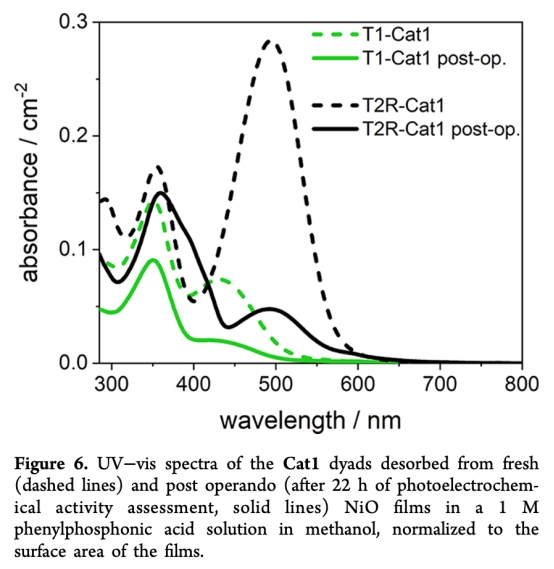

3. 降解分析:

? 原位UV-Vis(圖7)和ICP-MS監測染料降解與鈷流失;

? 后操作表征(圖6)鑒定染料氰基丙烯酸酯基團還原性損傷。

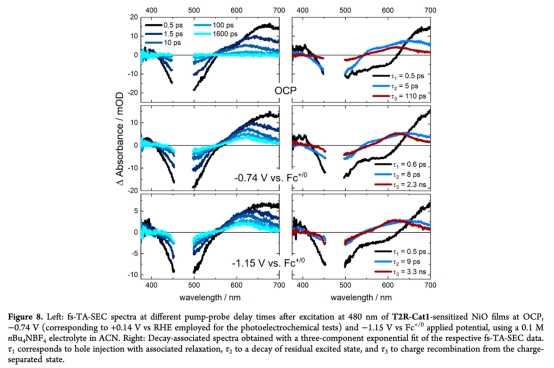

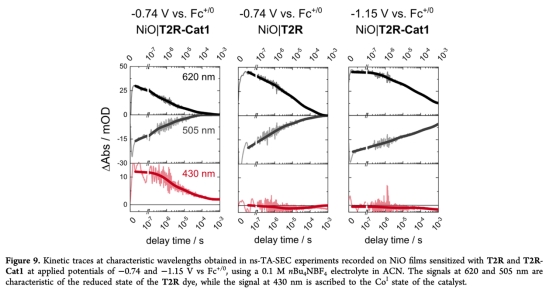

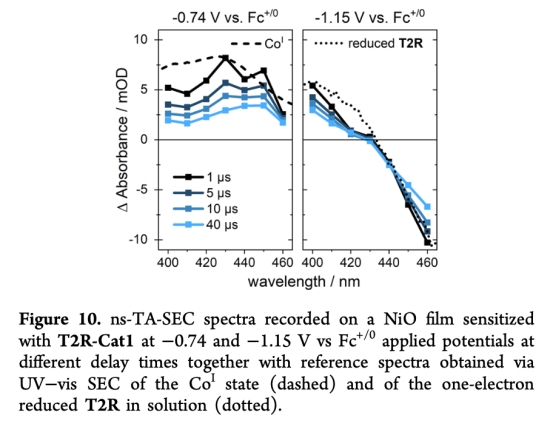

4. 機理解析:TA-SEC(圖8-11)結合能譜電化學揭示電荷分離與電子轉移動力學。

測量數據及研究意義:

1. 產氫活性(表2):

? T2R-Cat1的4h產氫量(187±25 nmol·cm?2)為T2R-Co的18.7倍,證實Cat1的高穩定性和法拉第效率(66±7%)。

2. 電流密度(圖4-5):

? T2R-Cat1初始光電流-13.5μA·cm?2,但歸一化電流密度顯示T2R比T1高70%(圖5b),歸因于CPDT橋擴大的共軛體系提升光捕獲。

3. 電荷積累(圖4b):

? 光照關閉時的陽極反向尖峰表明還原態染料(T2R?)堆積,與TA-SEC觀測到的低效電子轉移(圖11)一致。

4. 催化劑穩定性:

? 22h后Cat1光陰極保留7%鈷,而鈷肼系統完全失活,支撐Cat1的耐水解特性。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義:

使用Unisense H?微電極(未明確型號,檢測限<1μM)結合氣相色譜(GC)實現產氫的精確量化(圖5,表2):

1. 溶解氫監測:直接測定電解液中溶解H?濃度,避免傳統GC僅分析頂空氣體的偏差(尤其在長時間運行中液相H?積累顯著)。

2. 原位動力學解析:微電極實時追蹤產氫速率變化(圖5a),結合光電流數據,證實T2R-Cat1系統的穩定性衰減(22h電流下降60%)與產氫量增長(365±122 nmol·cm?2)非同步,暗示降解主導性能衰退。

3. 誤差控制:在電解池組裝后、光照前測定微電極零點,消除背景H?干擾,確保低產氫量系統(如T1-Co)數據的可靠性(表2)。

結論:

1. 催化劑核心優勢:Cat1替代鈷肼顯著提升TON(39 vs 1.5)和穩定性(22h仍產氫),歸因于其耐水解的四氮大環結構。

2. 性能瓶頸:

? 染料還原態(T2R?)向Cat1的電子轉移效率低(<100%),導致電荷積累引發氰基丙烯酸酯降解(圖7);

? CoI態壽命(>1 ms)足以催化產氫,但電子供給不足限制其利用率。

3. 設計優化方向:縮短染料-催化劑間距,加速電子轉移;開發耐還原染料結構。