熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Temperature-dependence of metabolic rate in tropical and temperate aquatic insects: support for the Climate Variability Hypothesis in mayflies but not stoneflies

熱帶和溫帶水生昆蟲代謝率的溫度依賴性:支持蜉蝣的氣候變異性假說但不支持石蠅

來源:Global Change Biology, Volume27 2021 Pages 297-311

《全球變化生物學》 第27卷 2021年 頁碼 297-311

摘要內容:

研究通過對比熱帶(厄瓜多爾安第斯山脈)和溫帶(美國落基山脈)不同海拔梯度(約2000米)的蜉蝣(Baetidae科)和石蠅(Perlidae科)標準代謝率(SMR),驗證氣候變異性假說(CVH)。結果顯示熱帶蜉蝣比溫帶蜉蝣對溫度更敏感:其代謝率隨溫度升高更快,且在高溫下更易出現應激行為(如肢體痙攣、死亡)。而熱帶與溫帶石蠅的代謝敏感性無顯著差異。這種差異可能與兩類昆蟲的進化歷史(蜉蝣為熱帶起源,石蠅為溫帶起源)或生態角色(植食性vs捕食性)有關。研究表明低海拔熱帶蜉蝣可能特別易受氣候變暖威脅,并強調熱帶變溫動物的脆弱性需謹慎評估。

研究目的:

驗證氣候變異性假說(CVH)對水生昆蟲代謝溫度敏感性的預測,即熱帶物種因經歷更穩定的溫度環境而演化出更高的溫度敏感性(代謝率隨溫度變化更劇烈),從而更易受氣候變暖影響。

研究思路:

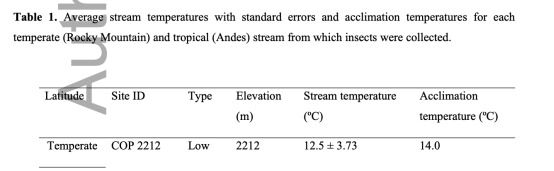

1. 配對海拔設計:在溫帶(美國科羅拉多州)和熱帶(厄瓜多爾納波省)選擇海拔匹配的溪流(高>3000米、中2500-3000米、低1000-2500米),確保采樣時水溫相近(表1)。

2. 物種選擇:選取親緣關系近的類群——蜉蝣(溫帶Baetis屬 vs 熱帶Andesiops屬)和石蠅(溫帶Hesperoperla屬 vs 熱帶Anacroneuria屬)。

3. 實驗室處理:野外采集若蟲后,在實驗室按原生溪流水溫(表1)馴化48小時。

4. 代謝率測量:使用丹麥Unisense微呼吸儀在9個溫度梯度(5-25°C)下測定氧消耗速率(SMR),校正背景微生物耗氧。

5. 數據分析:比較代謝率-溫度曲線的上升/下降斜率、峰值代謝率(T-MRPEAK)及溫度系數Q10,評估緯度間差異。

測量數據、來源及研究意義:

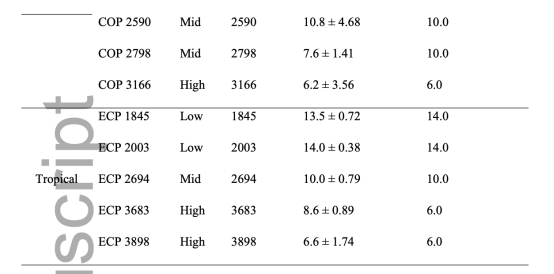

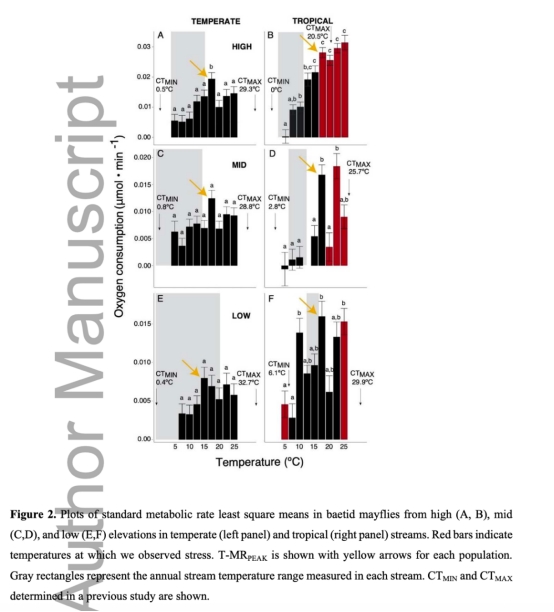

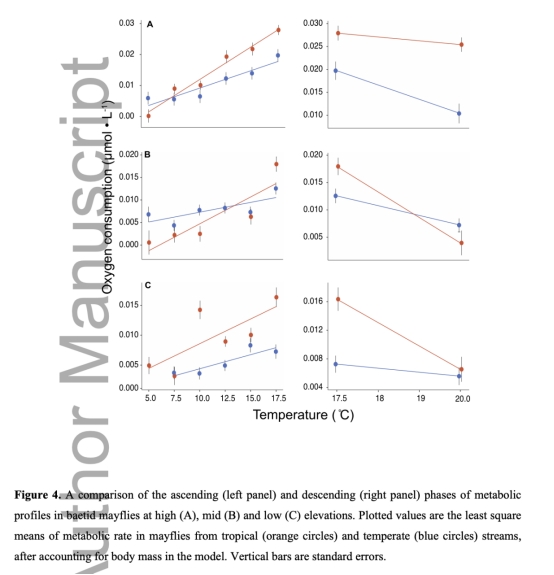

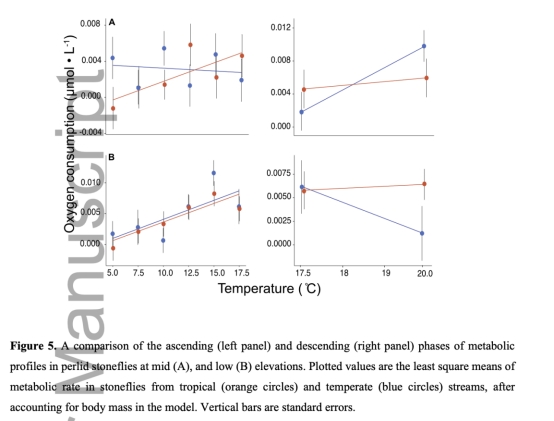

1. 代謝率-溫度曲線(圖2、3)

? 數據:熱帶蜉蝣代謝率隨溫度上升更快(圖4A-C),高溫下出現明顯應激(圖2紅條);溫帶蜉蝣代謝響應平緩(圖2藍線)。石蠅無緯度差異(圖3,5)。

? 意義:支持CVH對蜉蝣的預測,表明熱帶蜉蝣代謝敏感性更高,適應狹窄溫度范圍。

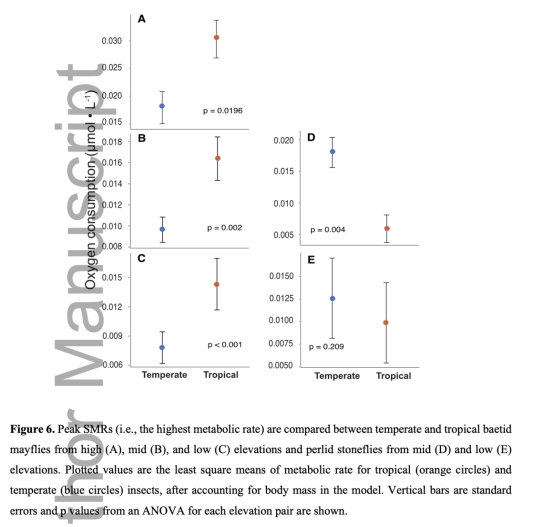

2. 峰值代謝率(T-MRPEAK)(圖6)

? 數據:熱帶蜉蝣峰值代謝率顯著高于溫帶(圖6A-C);熱帶石蠅峰值低于溫帶(圖6D-E)。

? 意義:反映能量需求差異——熱帶蜉蝣高溫下維持代謝成本更高,增加能量預算壓力。

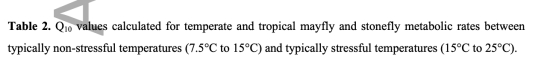

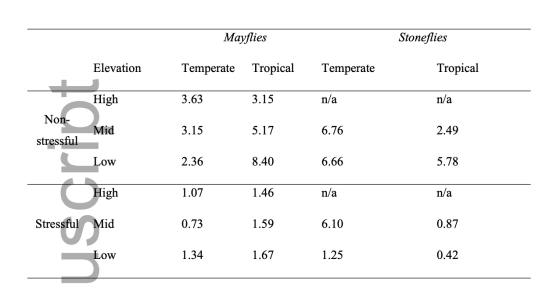

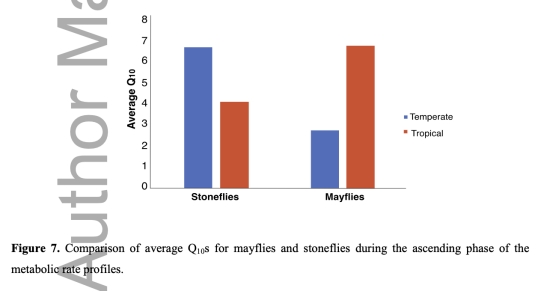

3. 溫度系數Q10(表2;圖7)

? 數據:熱帶蜉蝣Q10值更高(非應激溫度下Q10=5.17-8.40),溫帶蜉蝣Q10較低(圖7);石蠅無此趨勢。

? 意義:Q10量化代謝敏感性,證實熱帶蜉蝣對溫度變化的生化響應更劇烈。

結論:

1. 熱帶蜉蝣代謝率對溫度更敏感,支持CVH假說;石蠅無此差異,可能與石蠅的溫帶起源、更長生活史或捕食者生態角色有關。

2. 代謝敏感性差異預示低海拔熱帶蜉蝣面臨更高氣候變暖風險,因其代謝率在升溫中急劇上升,導致能量預算失衡。

3. 結果挑戰"熱帶物種普遍更脆弱"的泛化觀點,強調分類群特異性響應的重要性。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

使用Unisense微呼吸儀(OXY-Meter系統)測量氧消耗的核心價值在于:

1. 高精度實時監測:微電極(500μm直徑)直接插入密閉呼吸室,實時記錄氧濃度變化(2分鐘/次),分辨率達picoampere級電流信號,可捕捉代謝率的瞬時動態。

2. 微環境控制:水浴控溫(±0.5°C)結合磁力攪拌確保呼吸室內溫度/氧氣均勻,避免傳統方法因水體分層導致的測量偏差。

3. 低干擾設計:玻璃呼吸室+塑料網格(供昆蟲附著)減少動物應激行為,使測得的SMR更接近自然狀態。

4. 背景校正優勢:同步空白對照(無昆蟲呼吸室)量化微生物耗氧,顯著提升數據準確性(對比未校正方法)。

該技術通過精準量化代謝溫度敏感性,為氣候變暖下水生昆蟲的能量瓶頸機制提供關鍵證據。