熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Long-distance electron transfer in a filamentous Gram-positive bacterium

絲狀革蘭氏陽性菌中的長距離電子傳遞

來源:Nature Communications, volume 12, Article number: 1709 (2021)

《自然-通訊》,第12卷,文章編號1709(2021年)

摘要內容

本文首次報道了一種絲狀革蘭氏陽性菌(Lysinibacillus varians GY32)具備雙向胞外電子傳遞(EET)能力。該菌株可在微生物燃料電池(MFC)中形成厘米級導電細胞網絡,細胞長度可達1.08毫米。通過原子力顯微鏡(AFM)和微電極分析,發現其導電性與類似菌毛的蛋白質附屬物相關。結果表明長距離電子傳遞(LDET)不僅限于革蘭氏陰性菌。

研究目的

探究革蘭氏陽性菌是否具備長距離電子傳遞能力,挑戰傳統認為其厚細胞壁阻礙電子傳遞的認知,并揭示其導電機制。

研究思路

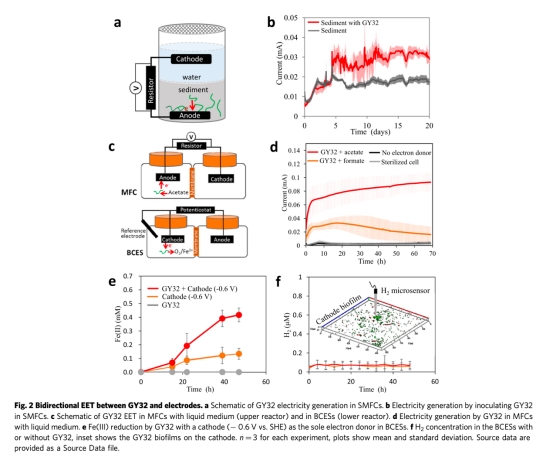

1. 模型構建:以革蘭氏陽性菌L. varians GY32為對象,在沉積物和液體環境MFC中測試其EET能力。

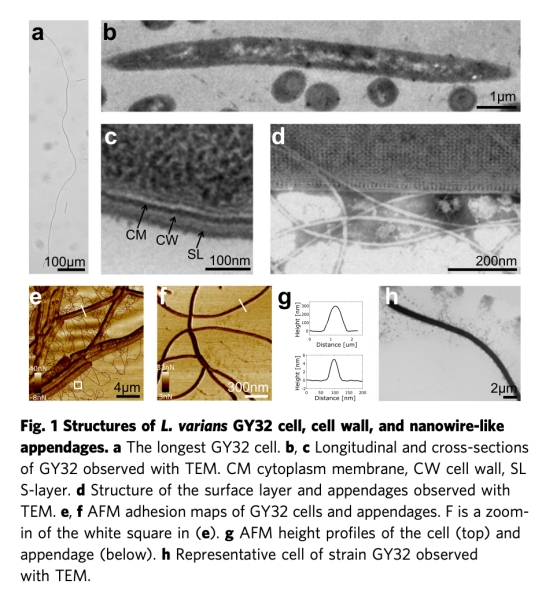

2. 結構表征:通過TEM和AFM觀察細胞超微結構及附屬物(圖1)。

3. 電化學驗證:

? 沉積物MFC(SMFC)測量電流密度(圖2b)

? 液體MFC測試雙向EET(陽極產電/陰極還原)(圖2d,e)

? 電化學門控測量生物膜導電性

4. 導電性機制:

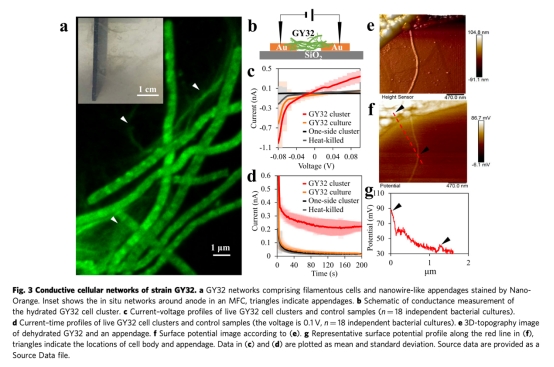

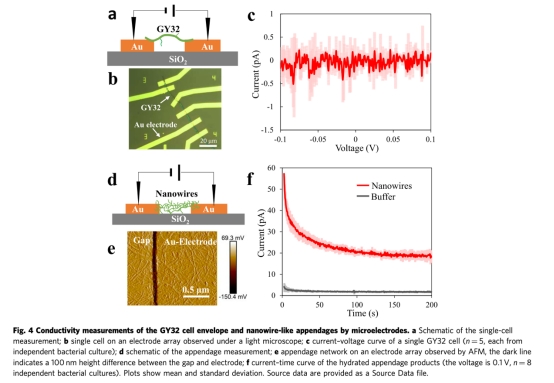

? 微電極陣列測量細胞簇和附屬物導電性(圖3c,d;圖4f)

? 開爾文探針力顯微鏡(KPFM)分析表面電位(圖3f,g)

5. 分子基礎:基因組和轉錄組分析潛在導電蛋白(如假定的IV型菌毛蛋白ComGD和c型細胞色素)。

測量數據及研究意義

1. 細胞長度(圖1a)

? 數據:在MFC中細胞長達1.08 mm(超越已知單細胞細菌記錄)

? 意義:證明其可通過延長形態適應電子傳遞需求,提高表面積/體積比以促進物質交換。

2. 電化學性能(圖2)

? 數據:

? SMFC電流密度提升75.2%(2.8 vs 1.6 μA/cm2)

? 液體MFC最大電流密度11.7 μA/cm2(圖2d)

? 陰極驅動Fe(III)還原速率8.9 μM/h(圖2e)

? 意義:首次證實革蘭氏陽性菌具備雙向EET能力,拓寬了對微生物電化學的認知。

3. 導電網絡特性(圖3)

? 數據:

? 細胞簇電導率0.1 mS/cm(圖3c,d)

? KPFM顯示附屬物與金基底電位差僅5mV(圖3g)

? 意義:揭示厘米級導電網絡依賴蛋白質附屬物而非細胞包膜。

4. 附屬物導電性(圖4f)

? 數據:附屬物電流24.8 pA(緩沖液僅2.0 pA)

? 意義:明確附屬物是導電網絡的核心組件,類似革蘭氏陰性菌的導電菌毛。

Unisense電極數據的詳細意義

丹麥Unisense微電極用于高精度原位測量:

1. 溶解氧監測(圖2c,d)

? 數據:維持<0.3 μM(檢測限0.3 μM)

? 意義:嚴格厭氧條件驗證,排除氧氣干擾,確認GY32的厭氧呼吸能力。

2. 氫氣濃度檢測(圖2f)

? 數據:陰極表面H?濃度<0.1 μM

? 意義:排除H?中介的電子傳遞機制,直接證明GY32通過接觸陰極獲取電子還原Fe(III)。

3. 電化學門控

? 數據:生物膜電導率峰值0.25 mS/cm(0.05 V vs. SHE)

? 意義:結合電位門控響應,證實LDET為氧化還原驅動的生化過程(非歐姆傳導)。

結論

1. 突破傳統認知:首次證明革蘭氏陽性菌可進行厘米級LDET,顛覆"厚細胞壁阻礙電子傳遞"的觀點。

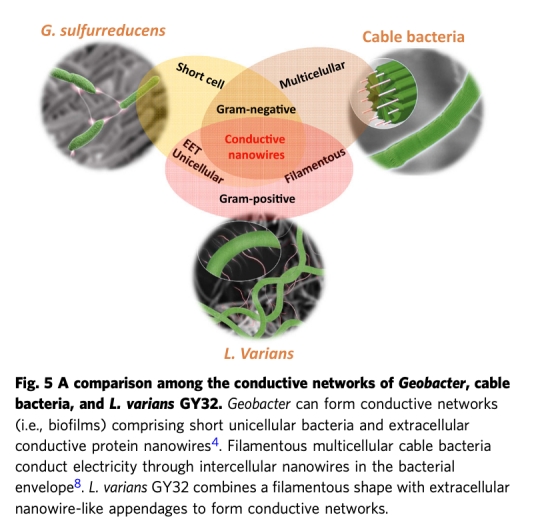

2. 新導電模式:提出第三種LDET機制——單細胞絲狀菌通過導電蛋白質附屬物形成網絡(圖5),區別于革蘭氏陰性菌的菌毛(如Geobacter)或多細胞電纜菌的包膜傳導。

3. 雙向EET能力:GY32可作為電子供體(陽極產電)或受體(陰極還原金屬/氧氣),擴展其在自然和工程環境中的生態角色。

4. 環境意義:為土壤/沉積物中金屬循環、生物地球化學過程及生物能源應用提供新機制解釋。