熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Cable bacteria extend the impacts of elevated dissolved oxygen into anoxic sediments

電纜細菌將溶解氧升高的影響延伸至缺氧沉積物

來源:The ISME Journal (2021) 15:1551–1563

《ISME期刊》2021年 第15卷 頁碼1551–1563

摘要內容:

研究揭示了缺氧沉積物對上層水體溶解氧(DO)波動的顯著生物地球化學響應機制。通過9周室內模擬實驗,發現盡管溶解氧僅滲透至沉積物表層毫米級(eDO組3.98mm vs aDO組1.57mm),但人工提升DO(eDO)顯著改變了0-6cm沉積層的理化性質、微生物群落結構,并加速了多環芳烴(PAHs)降解。這種深層響應與厘米級導電的電纜細菌(Candidatus Electronema)密切相關——eDO促進其豐度增加4.5倍(圖4B,C),其長距離電子傳遞(LDET)活動通過再生硫酸鹽(SO?2?濃度提升2-116倍,圖1B)、降低pH(從7→6.01)和強化微生物互作,驅動了深層沉積物的生物地球化學過程。

研究目的:

1. 揭示電纜細菌如何介導上層DO升高對缺氧沉積物的影響

2. 闡明電纜細菌LDET活動對PAHs降解的促進作用機制

3. 解析eDO條件下微生物群落互作網絡的重構規律

研究思路:

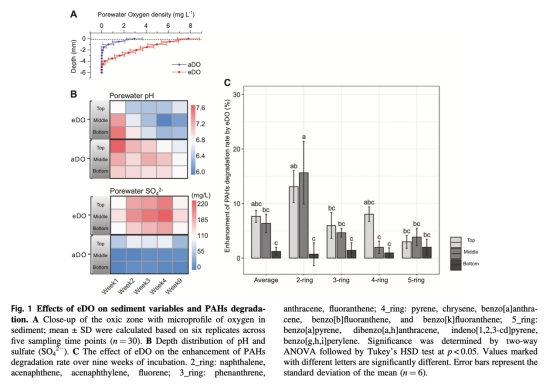

1. 對比實驗設計:采集污染河流沉積物,設置eDO(7.80 mg/L)與aDO(2.94 mg/L)兩組處理,模擬9周(圖1A)

2. 多尺度監測:

? 理化參數:毫米級溶解氧/pH剖面(Unisense微電極,圖1A,B)、硫酸鹽、PAHs濃度(圖1C)

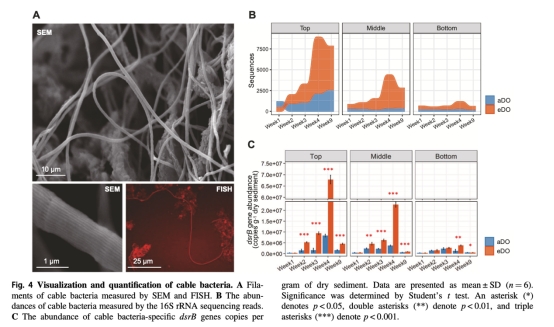

? 微生物響應:16S rRNA測序分析群落結構(圖2,3)、電纜細菌定量(qPCR/FISH,圖4)

? 互作網絡:pMEN分析微生物共現關系

3. 機制驗證:關聯電纜細菌豐度與硫酸鹽再生、PAHs降解效率(圖1C

測量數據及其研究意義:

1. 溶解氧與pH剖面(圖1A,B)

? 數據:eDO組氧滲透深度3.98mm(aDO組1.57mm);eDO組深層pH降至6.01

? 意義:證實氧直接影響僅限表層,但深層酸化提示電纜細菌LDET活動介導了eDO效應

2. PAHs降解率(圖1C)

? 數據:eDO促進各層PAHs降解(頂層+7.7%,中層+6.4%),2環PAHs降解提升13.1-15.6%

? 意義:揭示電纜細菌通過再生硫酸鹽驅動硫酸鹽還原菌(SRB)降解PAHs

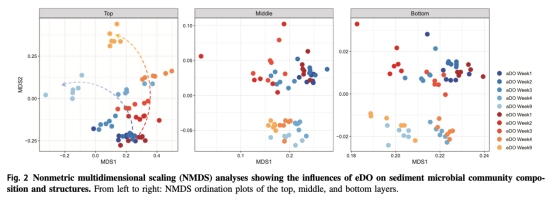

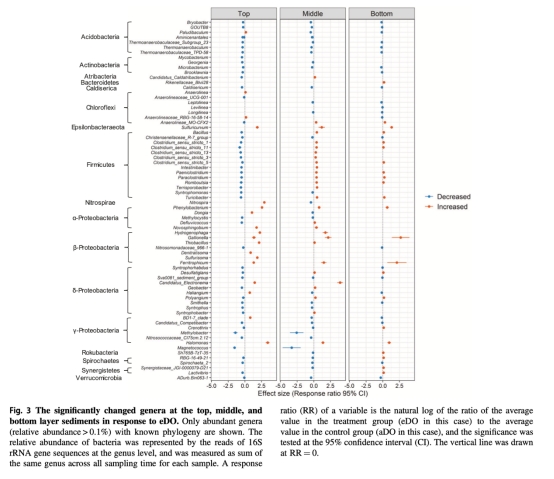

3. 微生物群落結構(圖2,3)

? 數據:NMDS顯示eDO顯著改變群落結構(Adonis檢驗p<0.05,表1);δ-變形菌(含SRB)在中層增加

? 意義:eDO通過電纜細菌活動選擇富集PAHs降解菌(如Novosphingobium)和電活性微生物

4. 電纜細菌豐度(圖4B,C)

? 數據:eDO使電纜細菌dsrB基因增加4.5倍(qPCR),中層豐度提升5.3倍(16S測序)

? 意義:直接證明eDO刺激電纜細菌生長,其LDET是硫酸鹽再生與pH降低的核心驅動力

5. 微生物互作網絡

? 數據:eDO下電纜細菌與PAHs降解菌(60.6%)、電活性菌(26.8%)的正互作增強

? 意義:揭示LDET構建"微生物導線網絡",強化種間協同降解PAHs

結論:

1. 電纜細菌是eDO效應的關鍵媒介:其LDET活動將表層氧影響延伸至缺氧深層,改變沉積物理化性質(SO?2?↑, pH↓)

2. 促進PAHs降解機制:LDET再生硫酸鹽,富集SRB和PAHs降解菌,并通過微生物互作網絡加速污染物降解

3. 生態修復意義:為潮汐區/稻田等周期性氧化-缺氧環境中的污染物降解提供新調控靶點

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

使用Unisense微電極系統(材料與方法章節)獲取溶解氧(OX-N傳感器)和pH的毫米級垂向剖面(圖1A,B):

1. 精準量化氧滲透極限:直接證實eDO僅使氧滲透深度增加2.4mm(3.98mm vs 1.57mm),排除"氧直接擴散至深層"的傳統假設

2. 揭示LDET的間接證據:觀測到深層沉積物pH顯著下降(從7→6.01),與電纜細菌氧化硫化物的產酸效應吻合,為LDET活動提供關鍵地球化學證據

3. 關聯微生物響應:明確氧影響的空間異質性(表層微生物以好氧菌為主,深層依賴LDET),解釋群落結構的分層差異(圖2,3)

4. 技術優勢:原位無損監測避免采樣擾動,毫米級分辨率捕捉沉積物微界面動態,為"氧滲透有限但深層響應顯著"的矛盾現象提供實證