熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Modern dolomite formation caused by seasonal cycling of oxygenic phototrophs and anoxygenic phototrophs in a hypersaline sabkha

高鹽鹽沼含氧光合生物和無氧光合生物的季節性循環引起的現代白云巖形成

來源:Scientific Reports, volume 11, Article number: 4170 (2021)

《科學報告》第11卷,文章編號4170(2021年)

摘要內容:

研究通過三年季節性監測卡塔爾Khor Al Adaid薩布哈的微生物席,揭示了鹽度驅動的微生物群落演替(產氧光合菌→不產氧光合菌/異養菌)如何通過改變胞外聚合物(EPS)的羧基濃度促進白云巖形成。高鹽條件下,微生物群落向不產氧光合菌(如綠屈撓菌)和異養菌(如鹽桿菌)轉變,EPS羧基濃度顯著升高(表1),克服了低溫白云巖形成的動力學障礙。這種季節性循環機制解釋了"白云巖問題"——即古代廣泛分布的白云巖與現代罕見形成之間的矛盾,并指出地球歷史上大氣氧含量變化可能影響此類生物地球化學循環。

研究目的:

1. 揭示高鹽環境(薩布哈)中季節性變化如何驅動微生物群落演替及其對白云巖形成的影響機制。

2. 闡明胞外聚合物(EPS)官能團(尤其是羧基)在克服白云巖形成動力學障礙中的關鍵作用。

3. 為地質記錄中白云巖分布不均的現象("白云巖問題")提供現代過程解釋。

研究思路:

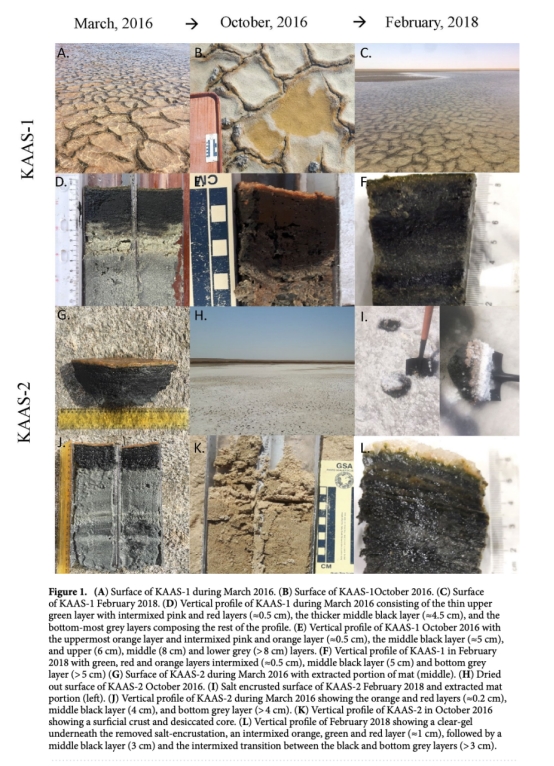

1. 多季節原位監測:在卡塔爾Khor Al Adaid薩布哈的潮間帶(KAAS-1和KAAS-2站點)進行三年季節性采樣(2016年3月/10月、2018年2月),記錄環境參數與微生物席特征(圖1)。

2. 多技術聯用分析:

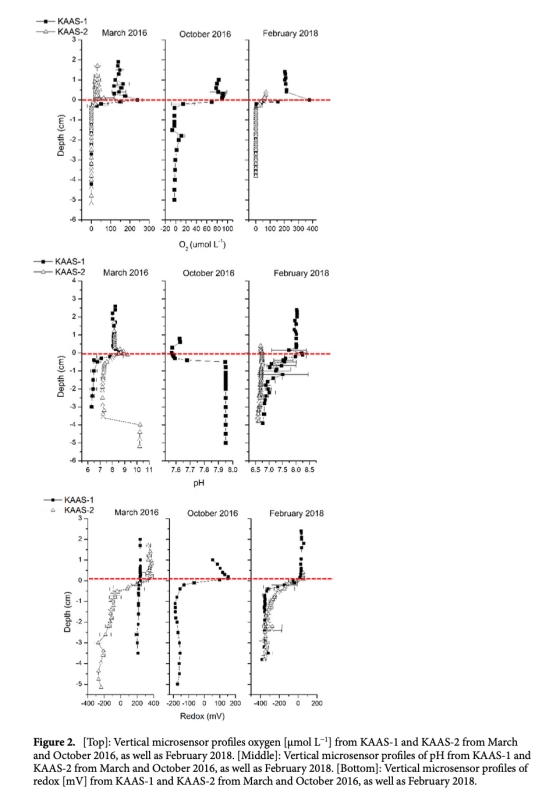

? 丹麥Unisense微電極測定沉積物-水界面溶解氧(O?)、pH和氧化還原電位(Eh)的垂向剖面(圖2)。

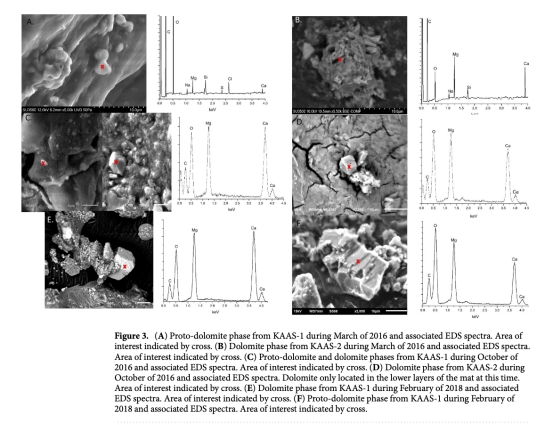

? X射線衍射(XRD)和掃描電鏡-能譜(SEM-EDS)鑒定白云巖礦物相(圖3)。

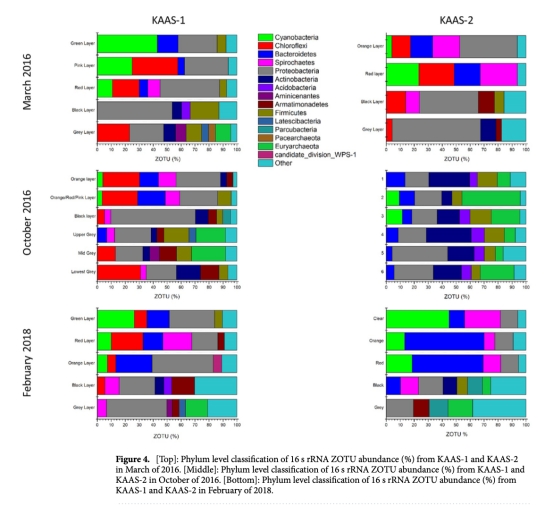

? 16S rRNA測序分析微生物群落結構(圖4)。

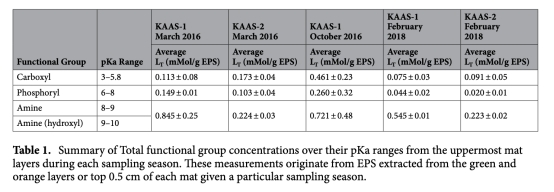

? 電位滴定法定量EPS官能團濃度(表1)。

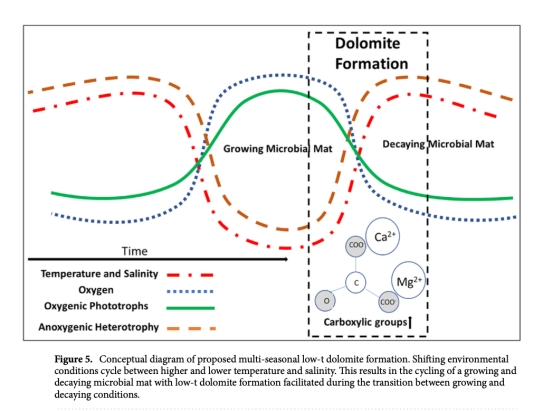

3. 數據整合:關聯鹽度波動→微生物群落演替→EPS羧基變化→白云巖形成的級聯效應,提出"生長-衰變微生物席(GMM-DMM)"循環模型(圖5)。

測量數據及其研究意義:

1. 環境參數剖面(圖2):

? 數據:O?、pH、Eh的毫米級垂向分布(如KAAS-1在2016年3月表層O?≈300 μmol L?1,5cm深處降至0)。

? 意義:揭示微生物代謝梯度,證實高鹽期(如2016年10月鹽度137.79‰)導致還原性環境,支撐硫酸鹽還原與異養菌活動。

2. 礦物相特征(圖3):

? 數據:XRD顯示2θ=30.91°有序白云石峰;SEM-EDS證實微米級菱形體(Mg/Ca≈0.6)。

? 意義:證明現代薩布哈持續形成有序白云巖(非前驅礦物),高鹽期(如2016年10月)晶體更完整。

3. 微生物群落(圖4):

? 數據:低鹽期(2016年3月)KAAS-1以藍菌為主(42.99%);高鹽期(2016年10月)轉變為綠屈撓菌(32.7%)和鹽桿菌。

? 意義:鹽度驅動群落從產氧光合菌向不產氧菌演替,關聯EPS羧基濃度升高(表1)。

4. EPS官能團(表1):

? 數據:高鹽期羧基濃度翻倍(KAAS-1在2016年10月:0.461±0.23 mmol g?1 vs. 2016年3月:0.113±0.08 mmol g?1)。

? 意義:羧基作為Mg2?脫水位點,直接促進白云石成核,解釋高鹽期白云巖結晶度提升。

結論:

1. 鹽度驅動微生物演替:鹽度升高(48‰→137‰)促使微生物群落從產氧光合菌(藍菌)向不產氧光合菌(綠屈撓菌)和異養菌(鹽桿菌)轉變(圖4)。

2. EPS羧基的關鍵作用:群落演替使EPS羧基濃度增加2-4倍(表1),通過Mg2?脫水克服白云巖形成的動力學障礙(圖5)。

3. 季節性成礦機制:高鹽期"衰變微生物席(DMM)"階段(異養菌主導)的羧基富集促進白云巖結晶,低鹽期"生長微生物席(GMM)"階段(藍菌主導)則抑制成礦。

4. 地質意義:該循環模型解釋了古代廣泛白云巖(如元古宙蓋帽白云巖)形成于低氧高有機質周轉環境,而顯生宙大氣氧升高可能限制此類過程。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

使用Unisense微電極原位獲取O?、pH和Eh的垂向剖面(圖2):

1. 高分辨率環境診斷:毫米級剖面(如KAAS-2在2018年2月表層O?飽和,2cm深處Eh降至-200mV)直接揭示微生物代謝分帶,證實鹽度升高導致厭氧微環境擴張,支撐硫酸鹽還原菌活動。

2. 關聯礦物形成位點:電極數據顯示白云巖富集層(SEM鑒定)與缺氧-弱還原區(Eh≈0至-100mV)重合,驗證成礦需特定氧化還原窗口。

3. 量化季節性動態:對比旱季(2016年10月)與雨季(2018年2月)剖面,證實鹽度波動通過改變O?滲透深度(雨季>10cm,旱季<2cm)調控微生物代謝類型,驅動EPS組成變化(圖5)。

4. 技術優勢:避免采樣擾動,實時反映溫鹽梯度下微生物-礦物相互作用,為"GMM-DMM模型"提供關鍵地球化學證據鏈。