熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of Hypoxia on the Distribution of Calanoid Copepod Eggs in the Seabed Sediments of the Eutrophic Masan Bay, Korea

缺氧對韓國富營養化馬山灣海底沉積物中橈足類卵分布的影響

來源:Water, Volume 13, 2021, Article 3116

《水》第13卷,2021年,文章編號3116

摘要內容

研究對比了韓國馬山灣夏季(2011年8月,缺氧)和春季(2012年4月,正常氧)的環境條件與橈足類卵分布特征。夏季缺氧時沉積物界面pH低至7.7,硫化氫(H?S)濃度>20 μmol L?1,橈足類卵豐度(0.69–1.49×10? eggs m?2)中異常卵比例高達77.1%;春季正常氧條件下異常卵比例<20%,正常卵占比>80%。實驗證實缺氧導致的低pH和高H?S濃度抑制卵孵化,并導致幼體畸形。

研究目的

評估夏季缺氧對馬山灣橈足類卵孵化成功率的影響,探究低氧、高硫化氫和低pH的協同作用機制。

研究思路:

1. 時空對比設計:選取馬山灣4個站點(圖1),分夏季(缺氧期)和春季(正常氧期)采樣。

2. 環境參數測量:

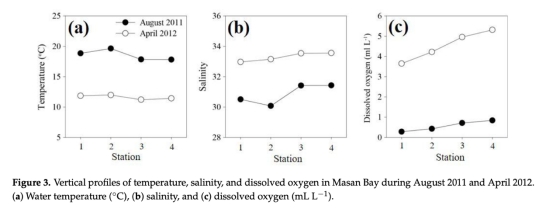

? 底層水溫、鹽度、溶解氧(DO)采用多參數水質儀原位測量(圖3)

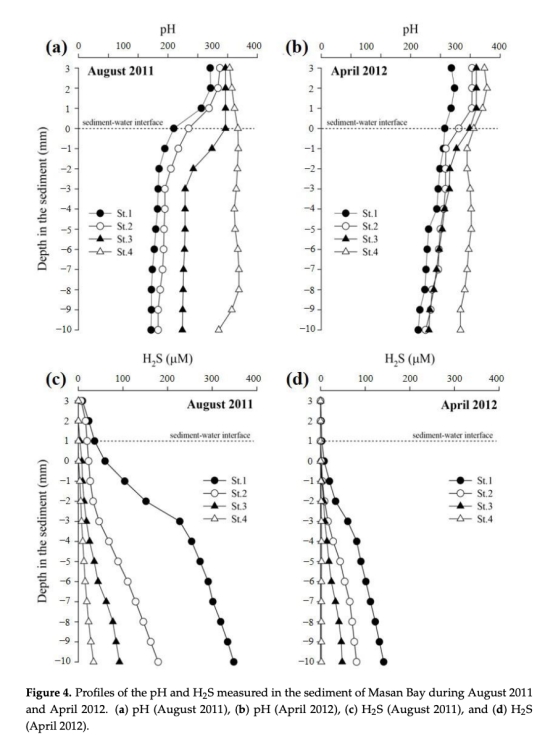

? 沉積物pH和H?S濃度使用Unisense微電極(精度10 μm)垂向剖面測量(0–6 mm深度)(圖4)

3. 卵豐度與形態分析:

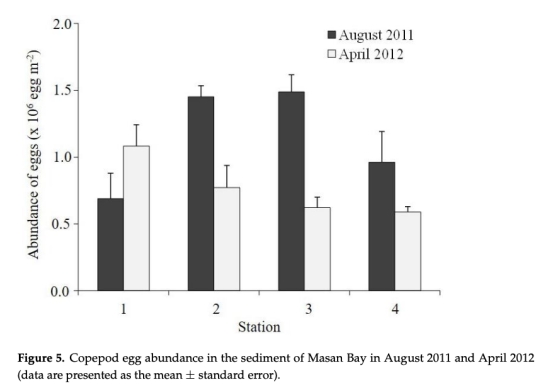

? 沉積物表層(0–0.5 cm)取樣,45 μm篩網過濾計數卵豐度(圖5)

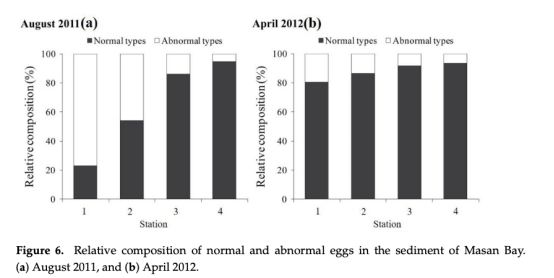

? 顯微鏡下區分正常卵與異常卵(卵殼破裂或內容物缺失)(圖6)

測量數據及研究意義:

1. 環境參數(圖3、圖4):

? 數據:夏季底層DO<1 mL L?1(缺氧),H?S濃度峰值>100 μM(沉積物3 mm深處);春季DO>3.7 mL L?1,H?S<8.16 μM。

? 意義:首次量化馬山灣沉積物微界面H?S梯度,揭示缺氧期強毒性環境(H?S+低pH)對卵的脅迫。

2. 卵豐度(圖5):

? 數據:夏季卵豐度(0.69–1.49×10? eggs m?2)略高于春季(0.59–1.08×10? eggs m?2),內灣站點(St.1–2)豐度最高。

? 意義:證實卵在缺氧沉積物中可短期存活,但形態損傷顯著增加。

3. 異常卵比例(圖6):

? 數據:夏季異常卵占比高達77.1%(內灣站點),春季<20%;異常卵與H?S濃度呈正相關(R2=0.89)。

? 意義:直接關聯缺氧環境與卵孵化失敗,為富營養化海灣生態風險評估提供關鍵指標。

結論:

1. 缺氧協同效應:夏季缺氧期高H?S(>100 μM)與低pH(<7.8)共同導致77.1%卵異常(卵殼破裂或內容物缺失),孵化失敗率顯著升高。

2. 毒性機制:低pH促使硫化物以高毒性H?S形態存在(非HS?),穿透卵殼抑制胚胎發育(驗證實驗室研究Invidia et al. 2004)。

3. 生態影響:長期缺氧(馬山灣持續5個月)降低橈足類種群補充能力,威脅海灣食物網穩定性。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

Unisense微電極(pH 500和H?S 500型號)通過亞毫米級垂向剖面(100 μm步進分辨率)實現兩大突破:

1. 毒性熱點定位:精確捕捉沉積物0–3 mm深度H?S濃度劇增(>100 μM)(圖4c),首次在馬山灣發現卵損傷與微界面H?S梯度的空間耦合——異常卵比例最高區域(St.1–2)恰是H?S>20 μmol L?1的沉積物表層(圖4c vs 圖6a)。

2. 毒性形態解析:電極測得pH降至6.0–6.5(圖4a),證實硫化物以高毒性H?S分子形態(非離子態HS?)主導,其擴散系數比HS?高3倍,更易穿透卵殼(呼應理論模型Nielsen et al. 2006)。

3. 機制驗證:電極數據支撐"低pH增強H?S毒性"假說(圖4a,c),解釋為何相同H?S濃度下,pH 7.7的夏季孵化抑制率(77.1%)遠高于pH 8.1的春季(<20%),填補原位環境參數與實驗室毒性試驗的銜接空白。

該技術克服傳統擠壓法(分辨率>1 cm)的局限,為缺氧脅迫下生物早期生活史研究提供高精度環境背景。