熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Response of benthic nitrogen cycling to estuarine hypoxia

河口缺氧對底棲氮循環的影響

來源:Limnol. Oceanogr. 66, 2021, 652–666

《湖沼學與海洋學》第66卷(2021年),第652至666頁。

摘要內容

探討了長江口及鄰近東海區域底水氧濃度變化對沉積物氧氣吸收、氧氣滲透深度、硝酸鹽和銨通量、厭氧氨氧化(anammox)、反硝化(denitrification)、硝酸鹽異化還原為銨(DNRA)、硝化作用(nitrification)和礦化作用(mineralization)的影響。通過季節性比較(5月與8月)和人為誘導三種底水氧條件(正常氧、環境氧、嚴重缺氧),研究發現5月至8月底水氧濃度下降50%,導致沉積物氧氣吸收平均降低23%、氧氣滲透深度減少29%。厭氧氨氧化率下降2.5倍,對總底棲氮損失的貢獻從20%降至7.4%,但反硝化率增加,使總底棲氮損失率維持在0.85 mmol N m?2 d?1。同時,DNRA對硝酸鹽還原的貢獻增加,促進無機氮循環。在嚴重缺氧條件下,沉積物氧氣吸收和底棲氮損失率分別下降88%和38%。硝酸鹽和銨通量行為復雜,與底水氧濃度低于9.7μM時硝化抑制及DNRA增加有關。總體表明,季節性缺氧增強有機和無機氮的滯留,加劇氧缺乏問題。

研究目的

研究長江口及東海區域底水氧濃度變化如何影響底棲氮循環過程,包括氧氣動態、氮通量轉化及微生物過程,以預測富營養化和缺氧的反饋機制,并為全球氮循環模型提供依據。

研究思路:

1 在長江口及鄰近東海選取五個站點,于2011年5月和8月進行兩次巡航采樣。

2 結合自然季節性變化(5月富氧 vs 8月低氧)與人為誘導實驗(在8月巡航中設置正常氧、環境氧和嚴重缺氧三種條件)。

3 使用多核器(multi-corer)和箱式取樣器(box corer)收集沉積物和水樣。

4 測量沉積物氧剖面、營養鹽通量,并應用15N同位素配對技術量化氮轉化率(如anammox、denitrification、DNRA)。

5 通過完整核心培養(intact core incubations)和泥漿培養(slurry incubations)分析氧吸收、氮通量及微生物過程。

6 統計相關性分析(如ANOVA和Pearson相關)評估環境參數與氮循環的關系。

測量了哪些方面的數據

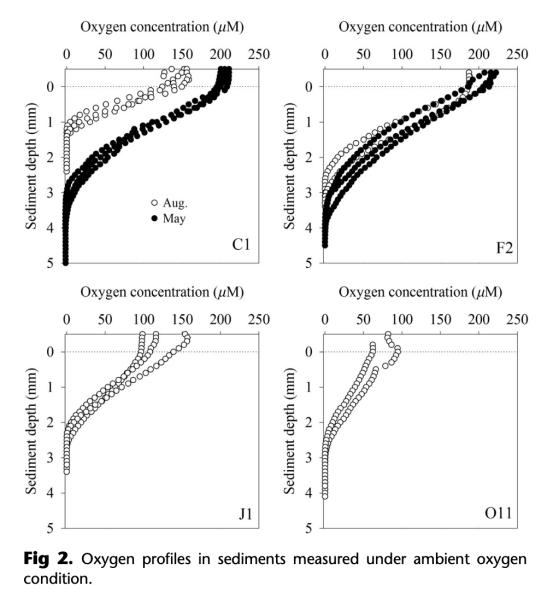

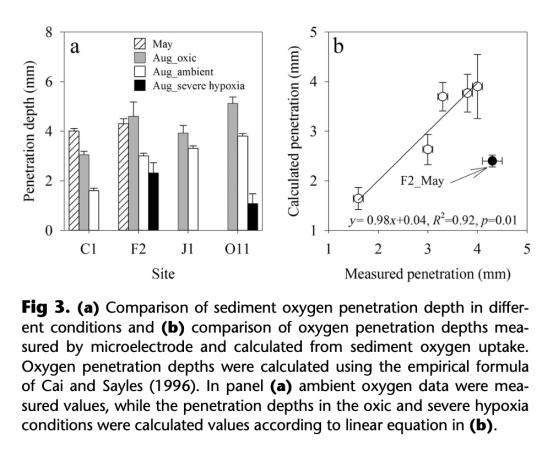

1 底水氧濃度和沉積物氧滲透深度:通過丹麥Unisense微電極(OX-25)測量,用于計算氧滲透深度變化(來自圖2和圖3)。

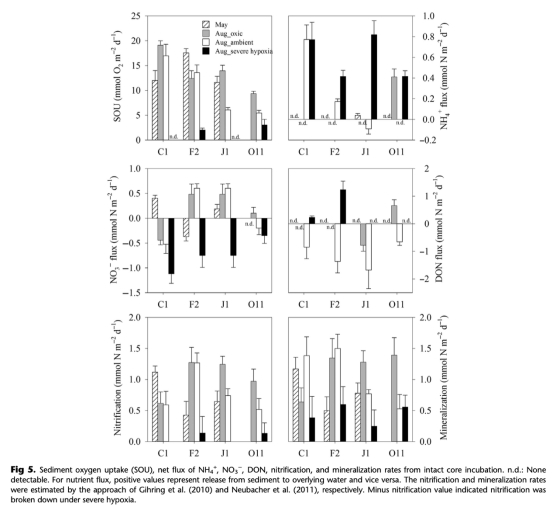

2 沉積物氧氣吸收速率(SOU):通過核心培養實驗量化,單位為mmol O? m?2 d?1(來自圖5)。

3 硝酸鹽(NO??)和銨(NH??)通量:從培養實驗中獲取凈通量數據,包括釋放或吸收趨勢(來自圖5)。

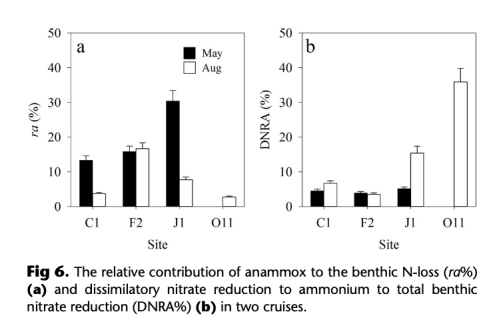

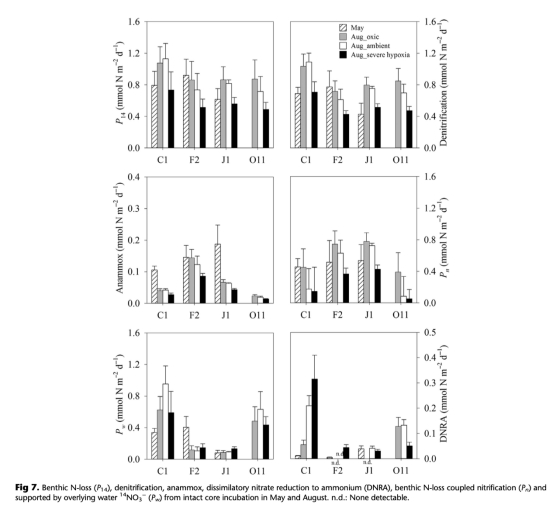

4 厭氧氨氧化(anammox)、反硝化(denitrification)和DNRA率:使用15N同位素技術測量,單位為mmol N m?2 d?1(來自圖6和圖7)。

5 耦合硝化氮損失(Pn)和水柱硝酸鹽支持的氮損失(Pw):從核心培養數據計算(來自圖7)。

6 硝化作用和礦化作用率:基于通量和模型估計(來自圖5)。

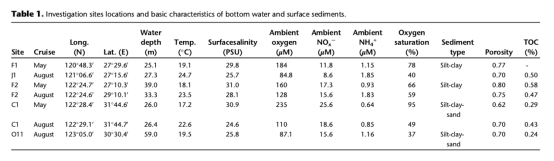

7 環境參數:如溫度、鹽度、總有機碳(TOC)、底水營養鹽濃度(來自表1)。

這些數據的研究意義

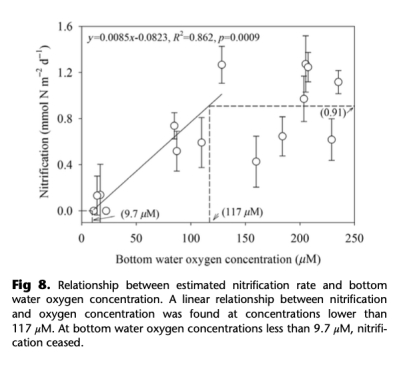

1 氧滲透深度和SOU數據(圖3)揭示缺氧降低沉積物氧化層厚度,直接抑制好氧過程(如硝化),影響氮損失效率,為預測缺氧區擴展提供關鍵指標。

2 氮通量數據(圖5)顯示缺氧時銨釋放增加和硝酸鹽吸收增強,表明氮滯留機制加強,這對評估富營養化反饋至關重要。

3 anammox和denitrification率變化(圖7)證明缺氧降低氮損失效率,而DNRA率上升(圖6)突顯氮循環向保留方向轉變,幫助解釋為何缺氧加劇富營養化。

4 硝化閾值數據(圖8)識別氧濃度低于117μM時硝化線性下降,低于9.7μM時完全抑制,為模型設置氧依賴參數提供實驗依據。

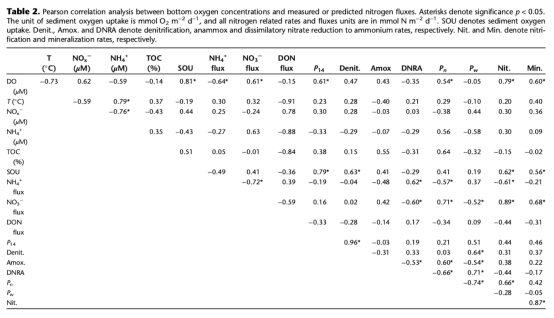

5 相關性分析(表2)顯示SOU與氮損失正相關,DNRA與銨釋放正相關,證實過程耦合性,支持全球氮循環模型的改進。

結論:

1 季節性缺氧(5月 vs 8月)導致沉積物氧吸收平均下降23%和氧滲透深度減少29%,anammox貢獻降至7.4%,但反硝化增加維持總氮損失率0.85 mmol N m?2 d?1。

2 嚴重缺氧(人為誘導)使沉積物氧吸收和總氮損失率分別驟降88%和38%,同時DNRA貢獻上升(如站點C1從5%到30%),增強無機氮循環。

3 底水氧濃度低于9.7μM完全抑制硝化,導致硝酸鹽僅來自水柱,而銨釋放顯著增加(所有站點0.4-0.8 mmol N m?2 d?1)。

4 缺氧改變氮分配:促進DNRA和銨保留,抑制耦合硝化-反硝化,形成“缺氧增強氮滯留”的正反饋循環,加劇富營養化和氧缺乏。

5 長江口數據可外推至全球,表明不同缺氧系統(如常年缺氧 vs 季節性缺氧)氮響應模式相似,但氧閾值(如117μM硝化下降點)需因地制宜。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

Unisense微電極(OX-25)用于高分辨率(100μm)測量沉積物氧剖面和底水氧濃度(方法部分)。其意義在于:1 提供氧滲透深度的精確數據(圖2),直接計算氧化層厚度變化,這是量化缺氧對好氧微生物過程(如硝化)抑制的關鍵,因為氧滲透深度下降(如從4.3mm降至3.0mm)減少硝化反應區,降低硝酸鹽供應。2 實時監測氧濃度用于人為誘導實驗(如嚴重缺氧條件平均16μM),確保實驗條件可控,驗證氧閾值效應(如9.7μM硝化完全抑制)。3 結合氧吸收速率計算(圖5),揭示沉積物呼吸效率與氮循環的耦合性(討論中指出SOU與氮損失正相關),為全球缺氧區模型提供高精度參數。4 相比傳統方法,微電極數據減少誤差(如擴散模型偏差),支持結論可靠性,尤其在識別氧對氮路徑分配(如DNRA vs denitrification)的影響時不可或缺。總體而言,這些數據是理解缺氧驅動氮保留機制的核心證據。