熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Coastal hypoxia and eutrophication as key controls on benthic release and water column dynamics of iron and manganese

海岸帶缺氧與富營養化對底棲鐵錳釋放及水體動力學的關鍵控制作用

來源:Limnology and Oceanography. 66, 2021, 807–826

《湖沼學與海洋學》第66卷(2021年)第807至826頁

摘要內容:

研究揭示波羅的海沉積物中鐵(Fe)和錳(Mn)的底棲釋放機制及其對水體的影響。通過9個站位的原位測量發現:在季節性缺氧(底層水氧0-63μmol/L)且有機質輸入高的區域,溶解態Fe和Mn的底棲釋放速率最高。Fe釋放受底層水氧濃度和沉積物表層Fe-S氧化還原化學控制,Mn釋放則與Mn氧化物供應量正相關。底棲釋放導致水體中溶解態Fe/Mn濃度升高,并通過"再循環"機制(釋放→水體氧化→金屬氧化物沉積→再還原溶解)放大。水體中近80%的Fe以顆粒態存在,而約50%的Mn保持溶解態。易還原Fe/Mn氧化物是懸浮顆粒的主要形態。波羅的海作為高度富營養化-低氧海岸系統的極端案例,預示未來海岸帶缺氧加劇將顯著增強陸架底棲Fe/Mn釋放。

研究目的:

1. 量化波羅的海不同氧狀態區域底棲Fe/Mn釋放速率

2. 解析控制底棲釋放的關鍵因素(氧、硫化物、Mn氧化物供應)

3. 闡明釋放的Fe/Mn在水體中的形態轉化與遷移規律

4. 評估富營養化海岸帶對全球金屬循環的潛在影響

研究思路:

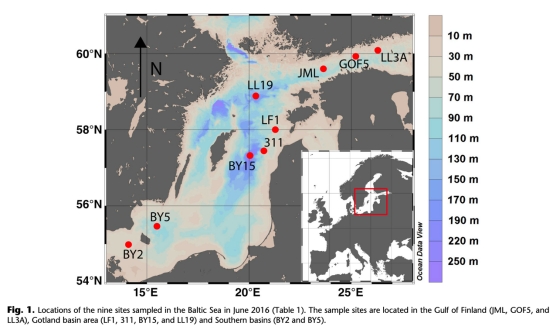

1. 選取波羅的海9個代表性站位(圖1),覆蓋梯度氧狀態(季節性缺氧→永久硫化)

2. 原位測量:沉積物孔隙水剖面(Fe、Mn、H?S等)、底棲通量(溶解Fe/Mn、O?消耗)

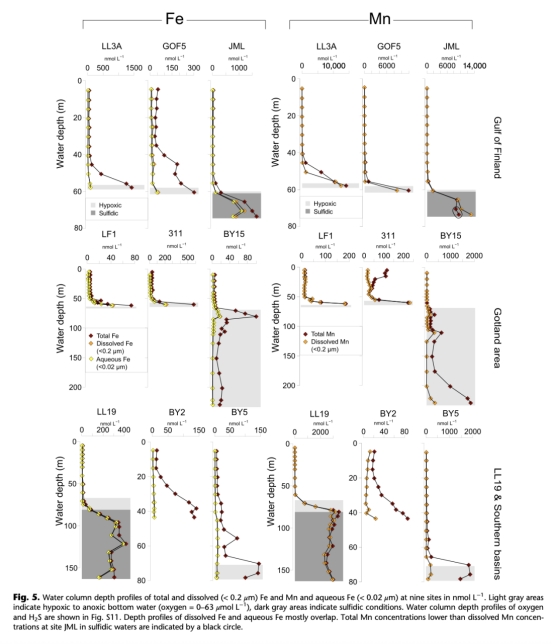

3. 水體剖面:分層測定溶解/顆粒態Fe/Mn(<0.02μm, 0.02-0.2μm, <0.2μm分餾)

4. 沉積物固相:Fe/Mn形態連續提取(鐵氧化物、硫化物)

5. 整合數據建立Fe/Mn釋放與氧狀態、硫化物、Mn氧化物供應的定量關系

測量數據及研究意義:

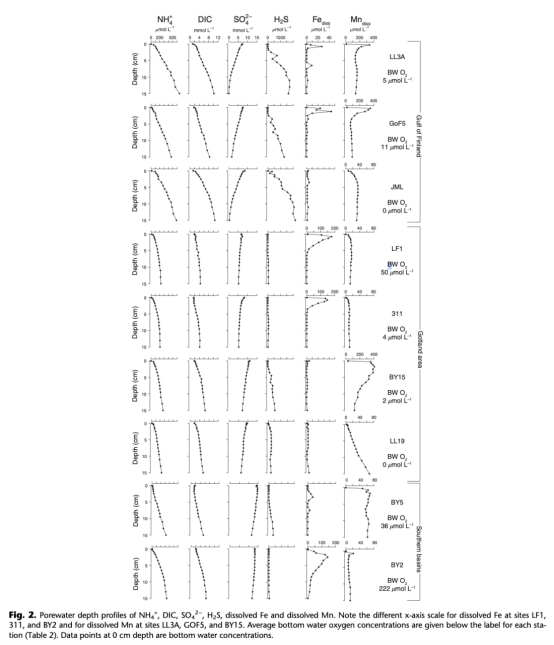

1. 孔隙水剖面(圖2)

? 數據:缺氧站位(如LL3A)孔隙水Fe/Mn富集(最高400μM),硫化站位(JML)Fe被固定

? 意義:揭示Fe釋放受H?S抑制(FeS形成),Mn釋放不受限

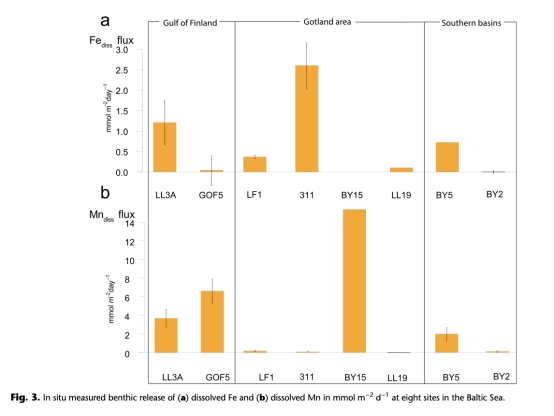

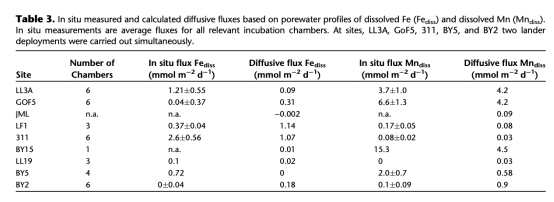

2. 原位底棲通量(圖3)

? 數據:季節性缺氧區釋放最高(Fe: 2.6 mmol/m2/d, Mn: 15.3 mmol/m2/d)

? 意義:量化實際通量,比全球模型預測高15倍

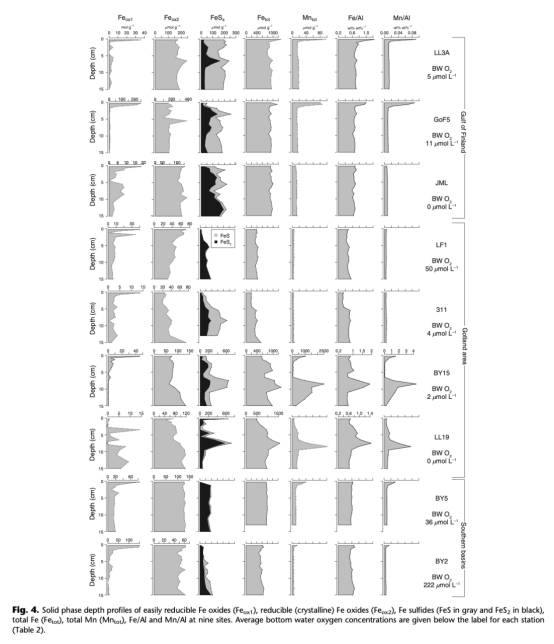

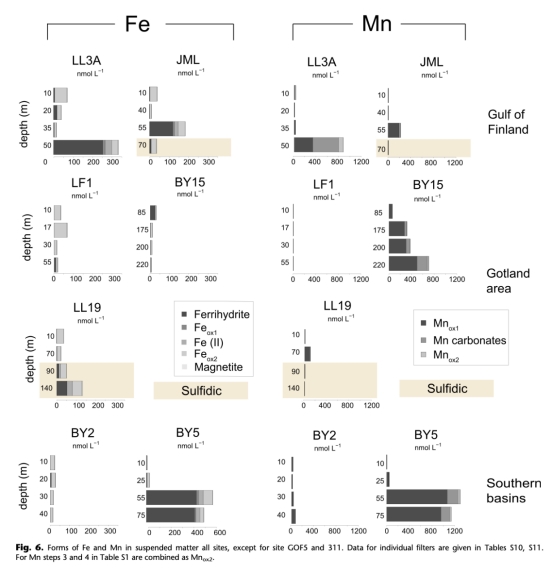

3. 固相Fe/Mn分布(圖4)

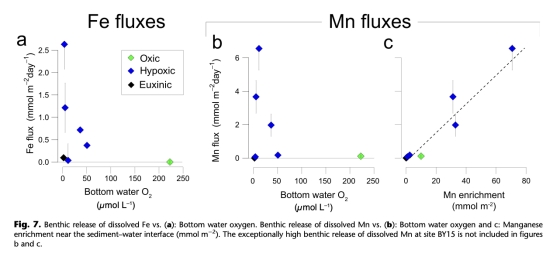

? 數據:表層沉積物易還原Fe氧化物富集(Feox1),Mn富集與底棲Mn釋放正相關(圖7c)

? 意義:證實Mn氧化物供應是釋放的關鍵限制因子

4. 水體Fe/Mn形態(圖5,6)

? 數據:近底層80% Fe為顆粒態(含易還原氧化物),50% Mn為溶解態

? 意義:解釋Mn溶解態遷移性更強

5. 控制參數關聯(圖7)

? 數據:底棲Fe釋放與底層水氧負相關(圖7a),Mn釋放與沉積物Mn富集量正相關(圖7c)

? 意義:建立"Fe氧化還原窗口"概念(缺氧但非硫化條件最優)

結論:

1. 季節性缺氧區是Fe/Mn釋放熱點,最高通量達全球均值10倍(Fe: 2.6, Mn: 15.3 mmol/m2/d)

2. Fe釋放需滿足"氧化還原窗口":低氧(<63μmol/L)且低H?S(防FeS沉淀);Mn釋放取決于表層Mn氧化物儲量

3. 回流機制主導:沉積物釋放→水體氧化→顆粒沉降→再還原釋放→形成近底高濃度金屬層

4. 水體Fe以顆粒態(80%)為主(易還原氧化物);Mn以溶解態(50%)為主,遷移性強

5. 富營養化通過增強有機質降解驅動缺氧,放大Fe/Mn再循環;預示未來海岸缺氧加劇將增加陸架金屬通量

丹麥Unisense電極數據的核心研究意義:

1. 毫米級界面過程解析:

? 使用OX-50/SULF-50/pH-100微電極(50μm尖端)獲取沉積物-水界面O?/H?S/pH剖面(圖2)

? 揭示O?滲透深度(0-3.5mm)直接控制Fe/Mn還原層位,如BY2站O?穿透3.5mm抑制底棲釋放

2. 通量形成機制驗證:

? 原位測量孔隙水擴散通量(表3)與實測底棲通量差異顯著(如311站Fe擴散通量1.07 vs 實測2.6 mmol/m2/d)

? 證明傳統擴散模型低估實際通量,需考慮再循環放大效應

3. 動態閾值量化:

? 微電極捕捉H?S濃度>5μmol/L時Fe釋放驟降(圖2),明確Fe固定臨界硫濃度

? 記錄再氧合事件(BY15站)后Mn氧化物層形成(圖4),解釋短期通量劇變(15.3 mmol/m2/d)

4. 微生物過程關聯:

? O?/H?S微剖面耦合硫酸鹽還原速率數據,證實高H?S區硫酸鹽還原菌抑制Fe釋放

? 酸化界面(如Al處理站)的O?滲透加深(1.04mm vs 對照0.38mm)印證微生物活性抑制

5. 技術不可替代性:

? 傳統采樣無法獲取的毫米級化學梯度(如O?/H?S躍變),Unisense實現原位實時監測

? 微尺度數據支撐"氧化還原窗口"理論(Fe釋放需界面低O?且無H?S滯留),修正全球模型參數