熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

標題:Metabolic Profiling of Interspecies Interactions During Sessile Bacterial Cultivation Reveals Growth and Sporulation Induction in Paenibacillus amylolyticus in Response to Xanthomonas retroflexus

固著細菌培養過程中種間相互作用的代謝分析揭示了解淀粉類芽孢桿菌的生長和孢子形成誘導

來源:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology,12:805473.doi:10.3389/fcimb.2022.805473

摘要內容

摘要描述了研究兩種土壤細菌(Xanthomonas retroflexus和Paenibacillus amylolyticus)在固著培養中的種間相互作用。通過結合微傳感器、代謝組學、蛋白質組學和顯微鏡技術,研究發現X.retroflexus通過降解氨基酸(如谷氨酸和胍丁胺)釋放氨,導致局部環境堿化(pH升高)。這種環境變化誘導了P.amylolyticus的形態改變、生長促進和孢子形成。研究強調了pH穩定化在微生物種間互作中的關鍵作用,并展示了多組學方法在揭示分子機制中的優勢。結果表明,這種相互作用可能模擬自然微生物群落中的環境調節行為,為理解社區內在屬性(如協同生長)提供了模型基礎。

研究目的

研究旨在深入表征X.retroflexus和P.amylolyticus之間的種間相互作用機制,特別是環境pH變化如何驅動P.amylolyticus的生長和孢子形成。具體目標包括:

(1)量化化學梯度(如pH和氧氣)的動態變化;

(2)識別代謝物和蛋白質表達的變化;

(3)驗證形態學響應(如孢子形成);

(4)證明pH穩定化作為種間互作的核心驅動因素,以解釋簡化模型社區中的協同效應。

研究思路

研究采用簡化模型社區(僅兩種細菌),在瓊脂平板上進行共培養實驗。思路分為四個階段:

1. 形態學與化學表征:通過距離梯度實驗(菌落間距變化)觀察P.amylolyticus的形態響應(如顏色變化和定向生長),并初步測量環境參數。

2.高分辨率環境映射:使用微傳感器和氨測量技術,繪制pH和O?的2D空間分布,揭示X.retroflexus導致的堿化機制。

3.分子水平分析:結合空間代謝組學(LC-MS/MS)和蛋白質組學(LC-MS/MS),識別相互作用區的代謝物(如甘油磷脂)和蛋白質(如孢子形成相關蛋白)變化,并通過顯微鏡驗證形態學響應。

4.機制驗證:通過緩沖液實驗(如磷酸鹽緩沖pH 7)模擬堿化效應,確認pH穩定化對P.amylolyticus的直接影響。整體思路強調多技術整合(微傳感器、組學、顯微鏡)以全面解析種間互作的化學和分子基礎。

測量的數據及其研究意義

研究測量了多維度數據,每項數據均來自文檔中的具體圖表,其研究意義如下:

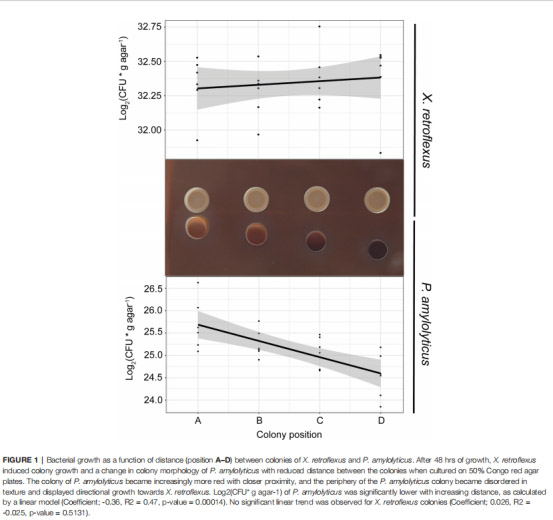

?菌落形態和CFU計數(來自圖 1):數據顯示P.amylolyticus在接近X.retroflexus時菌落顏色變紅、紋理紊亂,并出現定向生長;CFU計數顯示P.amylolyticus細胞數量隨距離減少而顯著增加(線性模型p=0.00014)。研究意義在于證實種間互作促進生長和形態適應,為環境驅動的行為響應提供直接證據(如堿化吸引P.amylolyticus)。

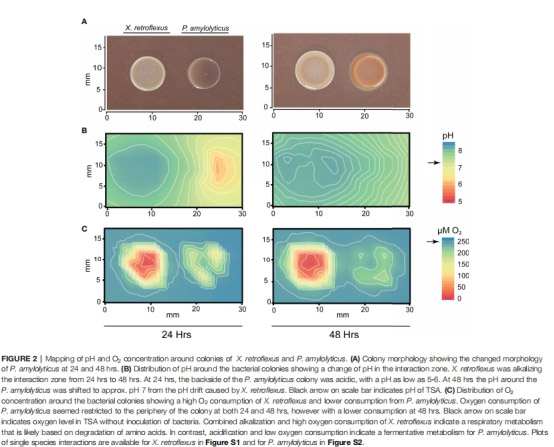

?pH和O?微傳感器數據(來自圖 2):使用丹麥Unisense微電極(pH50和O?傳感器)測量24小時和48小時的2D分布,顯示X.retroflexus菌落區域O?消耗高且pH從酸性(pH 5-6)升至堿性(pH≈7),而P.amylolyticus單獨培養時酸化環境。研究意義在于揭示呼吸代謝(氨基酸降解)驅動的堿化梯度,為pH穩定化假說提供空間動態證據。

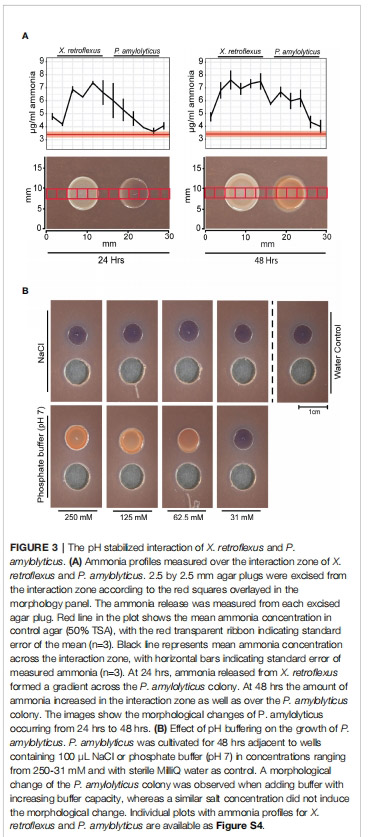

?氨濃度數據(來自圖 3A):通過瓊脂塞提取測量氨梯度,顯示X.retroflexus釋放氨并在相互作用區形成濃度梯度(24小時至48小時氨增加)。研究意義在于直接支持堿化機制(氨基酸脫氨產生氨),解釋pH升高的化學基礎,并驗證環境修飾如何促進P.amylolyticus生長。

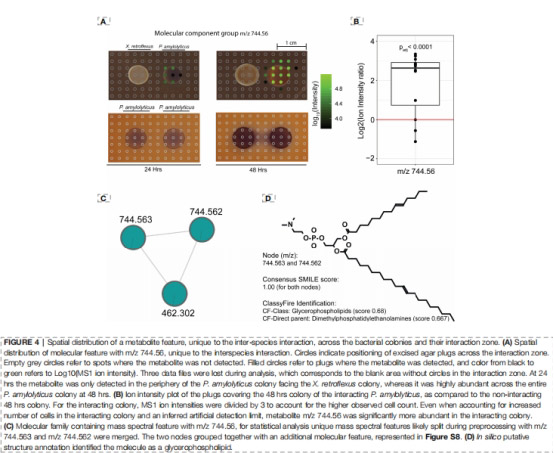

?代謝組學數據(來自圖 4):LC-MS/MS分析顯示相互作用區特有代謝物(如m/z 744.56的甘油磷脂),空間分布表明P.amylolyticus在堿化響應中釋放膜相關代謝物。研究意義在于揭示分子水平的變化(如膜重組或孢子形成相關脂質釋放),解釋形態適應的生化機制。

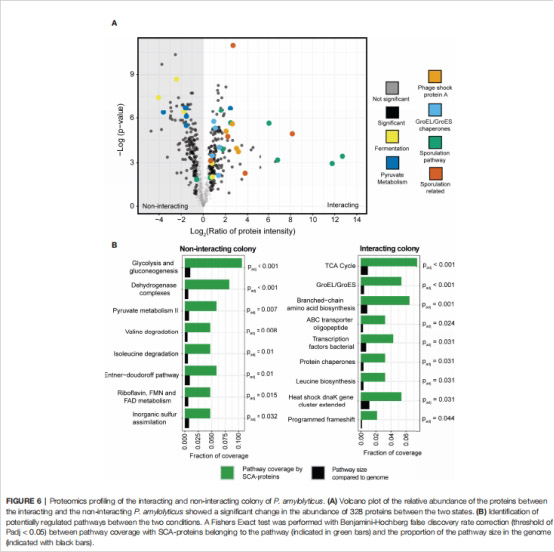

?蛋白質組學數據(來自圖 6):比較互作與非互作P.amylolyticus,鑒定出328個差異蛋白(如孢子形成相關蛋白PrkA和Flotillin 1表達上調)。研究意義在于驗證孢子形成途徑的激活(如通過oW調控子),并顯示應激響應(如分子伴侶GroEL/S增加),證實環境堿化誘導的生理轉變。

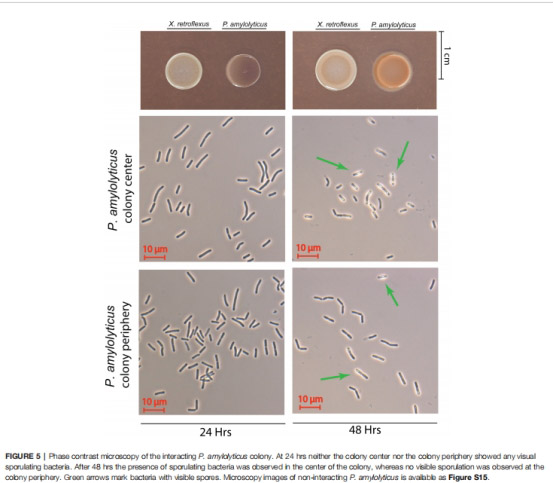

?顯微鏡數據(來自圖 5):相位對比顯微鏡顯示互作P.amylolyticus在48小時出現孢子,而非互作菌落無孢子。研究意義在于直觀確認蛋白質組學推斷的孢子形成,強化堿化環境對發育階段的調控作用。

丹麥Unisense微電極測量數據的詳細解讀

研究中使用的丹麥Unisense微電極(pH50玻璃微電極,尖端直徑50μm,配合參考電極)測量了pH和O?的2D空間分布(如圖 2)。該數據的核心研究意義在于提供高分辨率、實時的化學環境動態映射,直接揭示種間相互作用的機制:

?揭示pH穩定化的時空動態:數據顯示X.retroflexus通過呼吸代謝(氨基酸降解)快速堿化局部環境(24小時內pH從5-6升至約7),而P.amylolyticus單獨培養時持續酸化(pH降至5-6)。這種梯度變化證明了"pH穩定化"假說——X.retroflexus的堿化抵消了P.amylolyticus的酸化,創造了利于后者的中性pH環境(約pH 7)。

?支持代謝機制推斷:O?消耗數據(X.retroflexus區域O?濃度低)結合pH升高,表明堿化源于氧化脫氨作用(如谷氨酸脫氨),這通過后續氨測量(圖 3A)和蛋白質組學(檢測到谷氨酸脫氫酶)得到驗證。微電極數據提供了原位證據,排除了間接因素的影響。

?解釋形態和生長響應:pH映射顯示堿化梯度與P.amylolyticus的定向生長和孢子形成區域高度重合(如圖 2B與圖 5對比)。這證實環境修飾是種間互作的核心驅動力——堿化誘導P.amylolyticus的膜重組(代謝組學數據)和孢子啟動(蛋白質組學數據)。

?技術優勢的意義:Unisense微電極的高靈敏度(51 mV/pH單位響應)和空間分辨率(100μm深度)允許在毫米尺度捕捉微生物社區的化學異質性。這種實時2D映射為微生物生態學提供了新工具,克服了傳統批量測量的局限,使環境梯度驅動的互作(如pH穩定化)可量化。這在自然群落研究中具有普適價值,例如解釋土壤或生物膜中類似交互作用。

結論

研究證實X.retroflexus通過氨基酸降解釋放氨,導致環境堿化(pH升高),進而誘導P.amylolyticus的生長促進和孢子形成。這種pH穩定化機制是種間互作的核心,允許P.amylolyticus在優化的環境中完成發育轉變(如膜重組和孢子啟動)。通過整合微傳感器、代謝組學、蛋白質組學和顯微鏡,研究揭示了化學梯度(pH/O?)與分子響應(甘油磷脂釋放、孢子蛋白上調)的因果關系。結論強調,pH驅動的互作可能在自然微生物群落中促進多樣性和功能協同,例如在土壤或生物膜中抵消環境壓力。該方法學框架(多技術組合)為解析復雜社區提供了范式,突顯環境修飾在微生物生態中的重要性。