熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

標題:Irradiance, Water Column O2, and Tide Drive Internal O2 Dynamics and Meristem H2S Detection in the Dominant Caribbean-Tropical Atlantic Seagrass, Thalassia testudinum

加勒比-熱帶大西洋海草 Thalassia testudinum 的輻照度、水柱 (潛水式微電極系統)O 2 和潮汐驅動內部 O 2 動力學和分生組織 H 2 S 檢測

來源:Estuaries and Coasts (Published online: 18 April 2022; © Coastal and Estuarine Research Federation 2022)

摘要內容

摘要闡述了水柱缺氧(低氧分壓,pO?)和硫化氫(H?S)侵入作為全球海草衰退的關鍵因素,重點關注熱帶優勢種Thalassia testudinum在佛羅里達灣(易發海草死亡事件)的現場動態。研究通過微傳感器技術揭示:白天高光照驅動葉片氧化能力(pO?達42–53 kPa),維持組織有氧狀態并使水柱O?超飽和(>21 kPa);但夜間分生組織普遍缺氧(pO? <1 kPa),且H?S僅在特定條件下(如水柱pO?接近缺氧且高溫33°C)侵入分生組織。摘要強調水柱O?在夜間通過擴散緩沖葉片缺氧的重要性,并指出全球變暖可能加劇H?S侵入風險。

研究目的

研究旨在闡明環境因子(光照、水柱O?、潮汐)如何驅動海草內部O?和H?S動態,并驗證以下假設:

分生組織H?S侵入主要由夜間水柱O?不足驅動,而非白天氧化能力限制。

高溫和水柱缺氧協同加劇H?S侵入風險,解釋佛羅里達灣海草死亡事件的機制。

季節變化(溫度、光照)調節內部氣體動態,影響海草恢復力。

研究思路

研究采用現場多季節微傳感器部署(12次,48–72小時),結合高分辨率環境監測:

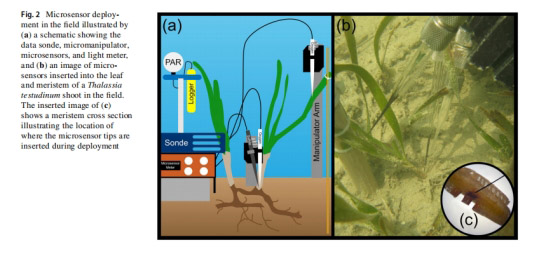

1. 實驗設計:在佛羅里達灣Johnson Key海草草甸(反復死亡事件區)部署微傳感器,測量葉片和分生組織的O?和H?S動態,同步記錄光照、水溫、鹽度及水柱O?。

2. 技術整合:使用丹麥Unisense微電極(O?和H?S傳感器)植入葉片氣腔和分生組織,驗證原位氣體交換;輔以孔隙水化學分析(H?S、pH)。

3. 數據分析:通過晝夜對比、季節比較(冬、春、夏、秋)和回歸模型,量化光照驅動O?加壓速率、水柱O?對內部pO?的擴散效應,以及H?S檢測閾值。

4. 機制驗證:關聯水柱缺氧事件與分生組織H?S侵入,評估溫度對O?溶解度和呼吸耗氧的調控作用。

測量數據及其研究意義

研究測量了多維度數據,每項數據均來自文檔圖表,并具明確研究意義:

葉片O?動態(pO?):

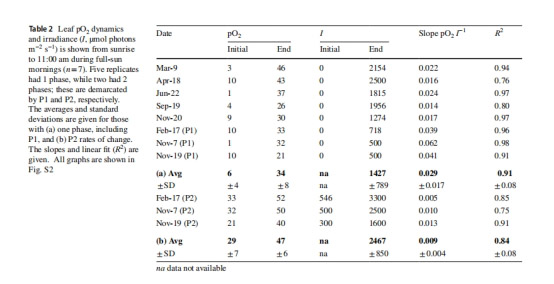

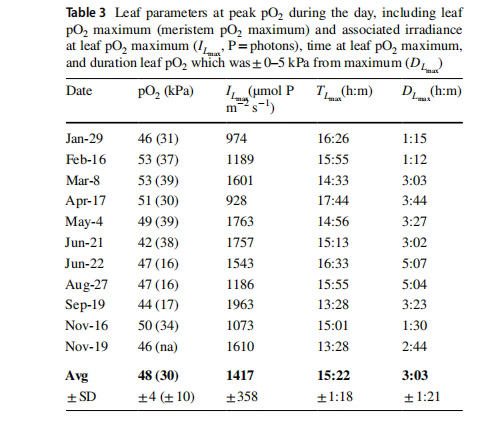

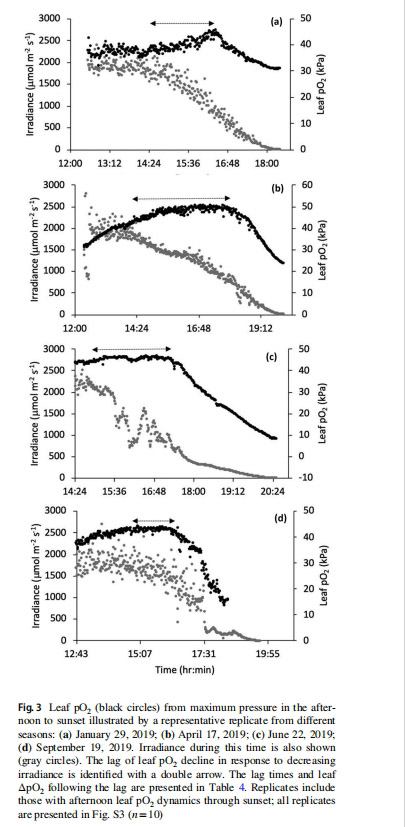

來源:圖3(典型晝夜動態)、表2(加壓速率)、表3(峰值pO?)。

數據意義:量化光照對O?加壓的驅動(如早晨速率~13 kPa h?1),證實高輻照度(>1000 μmol photons m?2 s?1)是維持葉片氧化的關鍵。意義在于揭示海草光合能力對水柱O?超飽和的正反饋機制,緩沖夜間缺氧風險。

分生組織O?動態與H?S檢測:

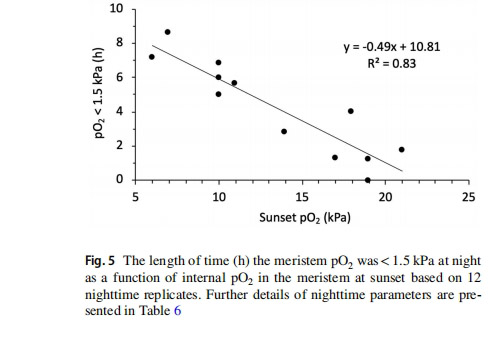

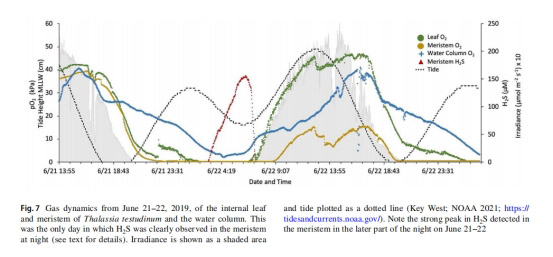

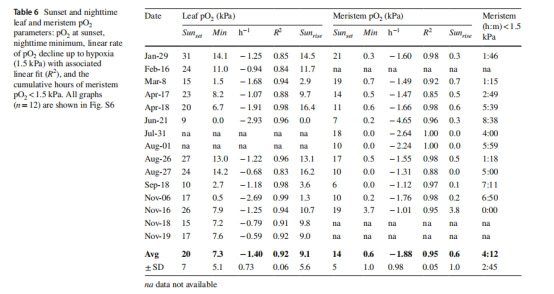

來源:圖5(缺氧時長與日落pO?關系)、表6(夜間pO?參數)、圖7(H?S檢測示例)。

數據意義:92%夜間分生組織pO?<1 kPa(表6),但H?S僅檢測于水柱pO?<1 kPa且高溫33°C時(圖7)。意義在于驗證H?S侵入需極端條件(水柱缺氧+高溫),突顯水柱O?是防御H?S的核心屏障。

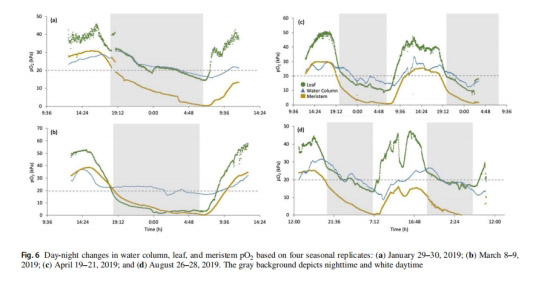

水柱與組織O?耦合:

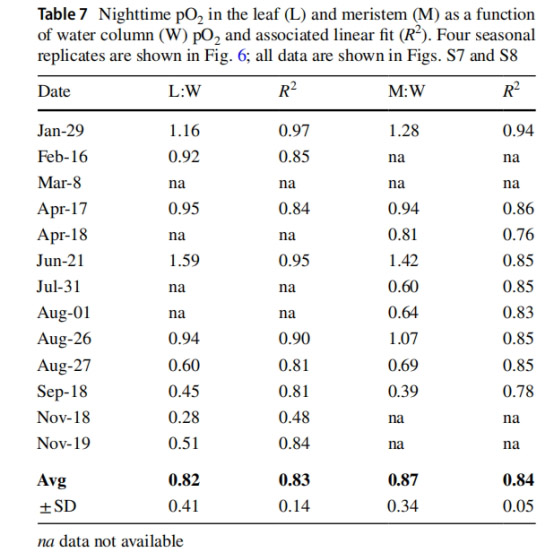

來源:圖6(季節O?動態)、表7(水柱-組織pO?回歸)。

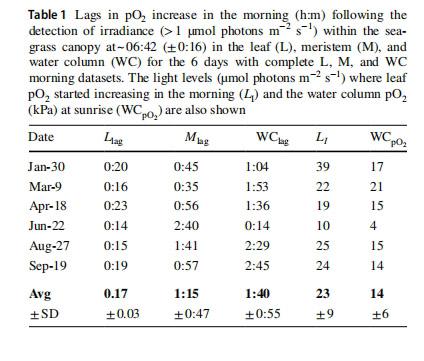

數據意義:葉片pO?與水柱pO?高度線性(斜率0.82,R2≥0.82;表7),分生組織響應滯后1小時(表1)。意義在于證明水柱O?通過被動擴散維持葉片有氧狀態,但分生組織因高呼吸需求更易缺氧。

環境參數(光照、溫度、鹽度):

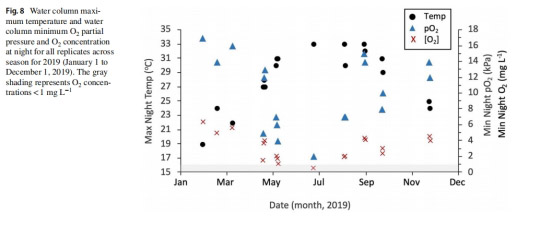

來源:、圖8(溫度-O?關系)。

數據意義:夏季最高溫(33°C)對應最低水柱O?(2 kPa;圖8),驅動最高O?消耗率(葉片-2.93 kPa h?1)。意義在于闡明溫度通過降低O?溶解度和增加呼吸耗氧,加劇系統脆弱性。

丹麥Unisense微電極測量數據的詳細解讀

研究使用丹麥Unisense微電極(Clark-type O?和H?S傳感器,尖端直徑~100 μm)進行原位高分辨率測量,其研究意義體現在:

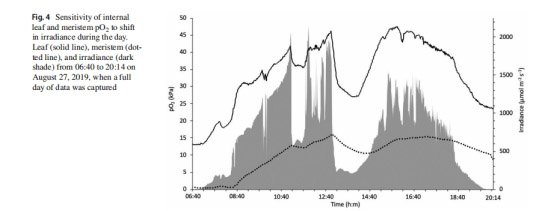

高時空分辨率動態捕捉:微電極提供秒級響應(0.3 s),直接量化葉片氣腔和分生組織的O?/H?S梯度(圖2, 3)。例如,在光照變化時(圖4),實時顯示葉片pO?對輻照度下降的敏感性(滯后僅15–30分鐘),揭示海草光合-呼吸平衡的脆弱性。這種分辨率克服了傳統批量測量的局限,首次在野外驗證光照波動如何瞬時影響內部O?穩態。

機制性驗證H?S侵入閾值:通過同步測量O?和H?S(圖7),明確H?S僅在分生組織pO?<1 kPa且水柱pO?<1 kPa時檢測到(150 μM峰值)。微電極數據直接證實“缺氧是H?S侵入必要非充分條件”,需疊加高溫(33°C)降低O?溶解度。這一發現解釋佛羅里達灣夏季死亡事件的突發性,并為全球海草衰退模型提供關鍵參數。

擴散動力學的定量解析:微電極數據(表7)量化水柱O?對葉片的擴散效率(斜率0.82),但顯示分生組織無法有效利用水柱O?(滯后1小時)。這揭示海草O?傳輸瓶頸:葉片通過氣腔快速交換,而分生組織依賴縱向O?運輸,易受呼吸需求壓制。意義在于指導修復策略(如增強水流破壞邊界層)。

技術優勢與生態應用:Unisense系統的耐水性允許長期部署(48–72小時),結合潮汐數據(圖7),闡明潮汐涌入可短暫提升葉片pO?(~4 kPa)。此方法為評估氣候變化(變暖、缺氧)對海草生理的復合脅迫提供普適工具,推動微觀-生態系統尺度關聯研究。

結論

研究得出核心結論:

1. 光照驅動日間氧化:T. testudinum葉片通過高輻照度(>1000 μmol photons m?2 s?1)實現快速O?加壓(~13 kPa h?1),維持水柱O?超飽和至日落后,形成關鍵抗缺氧緩沖。

2. 夜間脆弱性:分生組織92%夜間缺氧(pO?<1 kPa),缺氧時長(平均4.2小時)由日落pO?預測(R2=0.83)。水柱O?擴散僅能緩沖葉片(維持pO?>5 kPa),無法阻止分生組織缺氧。

3. H?S侵入機制:H?S僅在水柱pO?<1 kPa疊加高溫(33°C)時侵入分生組織(150 μM),直接驗證“缺氧+高溫”觸發模型。孔隙水H?S儲量高(200–400 μM),但侵入需組織缺氧突破氧化防御。

4. 氣候與生態意義:變暖加劇水柱O?溶解度下降和呼吸耗氧,升高H?S風險;海草草甸通過光合超飽和維持水柱O?,是重要正反饋機制。結果支持全球海草衰退的“缺氧驅動H?S”假說,強調管理光照(減少濁度)和水柱O?對海草恢復力的重要性。