熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

標題:Nano-biochar modulates the formation of iron plaque through facilitating iron-involved redox reactions on aquatic plant root surfaces

納米生物炭通過促進水生植物根表面與鐵相關的氧化還原反應來調節鐵斑的形成

來源:Environmental Science: Nano, 2022, 9, 1974-1985. doi:10.1039/D2EN00032F

摘要內容

摘要闡述了納米生物炭(nano-BC)通過促進根表鐵氧化還原反應調控水生植物(水稻)根表鐵斑(iron plaque, IP)形成的機制。研究表明,nano-BC的附著可通過兩種途徑驅動鐵斑形成:低溫(400°C)制備的nano-BC主要依賴直接氧化(direct oxidation),而高溫(700°C)制備的nano-BC則通過加速電子傳遞(electron transfer)促進Fe(II)氧化。最佳濃度下(10 mg L?1 nano400或5 mg L?1 nano700),nano-BC顯著提升鐵斑鐵含量(p < 0.05),但過量nano-BC會抑制鐵斑形成并阻礙植物生長。新形成的BC-鐵斑復合物具有獨特結構(如多孔性和Fe/O納米顆粒),并促進微生物定殖。研究強調nano-BC的氧化還原特性(如醌基和石墨結構)是調控鐵斑形成的關鍵。

研究目的

研究旨在揭示nano-BC附著對水生植物根表鐵斑形成的調控機制,具體目標包括:

1. 量化nano-BC濃度對鐵斑形成的影響及臨界閾值;

2. 表征nano-BC-鐵斑復合物的微觀結構與組成;

3. 區分直接氧化與電子傳遞對鐵斑形成的定量貢獻;

4. 探究過量nano-BC對植物生長的負面影響。

研究思路

研究采用水培實驗與多尺度表征相結合的策略:

1. 材料制備:水稻秸稈熱解制備400°C(nano400)和700°C(nano700)納米生物炭,并表征其理化性質。

2. 附著動力學:量化nano-BC在水稻根表的附著率,分析根活力與分泌物對附著的影響。

3. 鐵斑形成實驗:設置不同濃度nano-BC(0–20 mg L?1)和Fe(II)水平(25–100 mg L?1),測定鐵斑鐵含量。

4. 原位動態監測:使用丹麥Unisense微電極實時測量根表O?濃度與氧化還原電位。

5. 復合物表征:SEM/EDS、STEM/EELS分析BC-鐵斑復合物的形貌與元素分布。

6. 機制驗證:通過化學還原nano-BC和自由基淬滅實驗,區分直接氧化與電子傳遞的貢獻。

7. 植物響應:評估nano-BC對根形態、養分吸收及基因表達的影響。

測量的數據及其研究意義

研究測量了多維度數據,每項數據均來自文檔中的具體圖表,其研究意義如下:

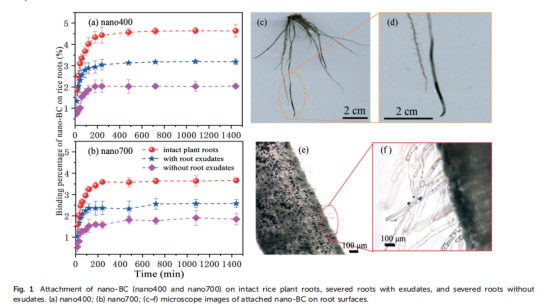

nano-BC附著率(圖1a-b):顯示根表對nano400附著率(6.0%)高于nano700(4.0%),歸因于其更高含氧基團。根活力與分泌物顯著提升附著(p < 0.05)。意義在于證實nano-BC主動附著根表,為后續氧化還原反應提供界面基礎。

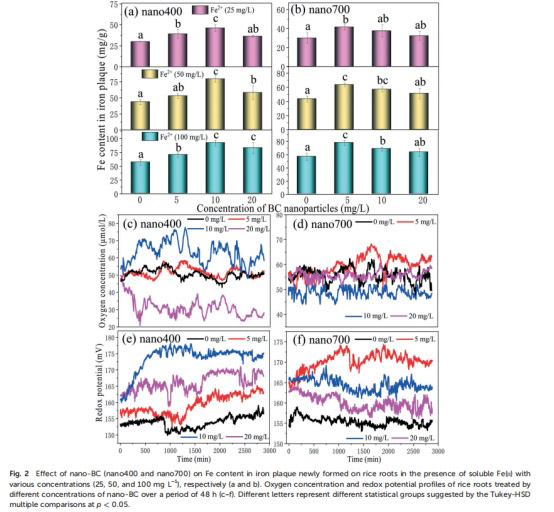

鐵斑鐵含量(圖2a-b):10 mg L?1 nano400和5 mg L?1 nano700使鐵斑鐵含量峰值提升40–50%(p < 0.05),但過量濃度(20 mg L?1)抑制鐵斑。意義在于明確nano-BC濃度依賴性效應,為農業應用提供安全閾值。

根表微環境動態(圖2c-f):Unisense微電極顯示最佳nano-BC濃度下根表氧化還原電位峰值(+30 mV)和O?濃度(+15%),過量濃度則降低兩者。意義在于揭示nano-BC通過調節根表氧化還原狀態驅動鐵斑形成。

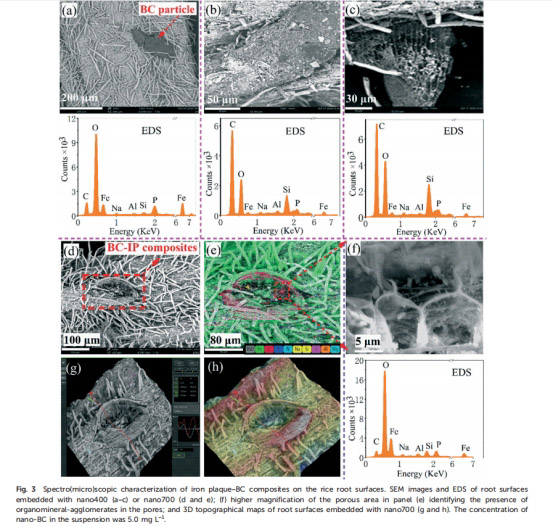

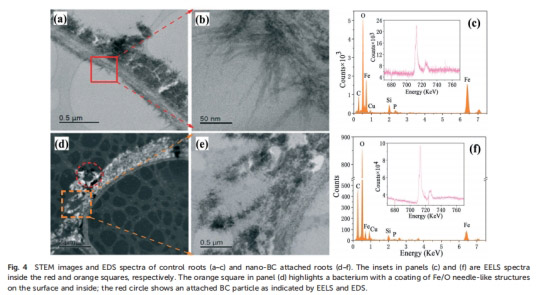

BC-鐵斑復合物結構(圖3-4):SEM顯示nano700-鐵斑復合物呈多孔結構(孔徑~60 μm),STEM/EELS檢測到Fe?(PO?)?和赤鐵礦納米顆粒。意義在于闡明復合物獨特結構(高比表面、微生物定殖位點),增強對營養元素吸附的潛力。

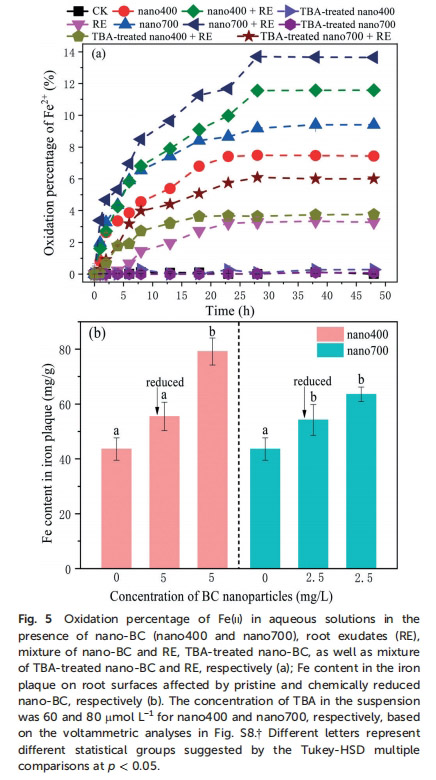

機制貢獻量化(圖5):化學還原實驗表明,nano400以直接氧化為主(貢獻70%),nano700以電子傳遞為主(貢獻55%)。意義在于首次定量區分nano-BC的兩種氧化機制,深化對生物炭氧化還原活性的理解。

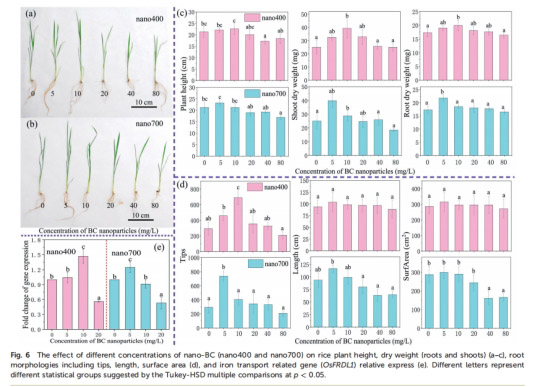

植物生理響應(圖6):過量nano-BC(20 mg L?1)使根干重降低30%、OsFRDL1(鐵轉運基因)表達下調2.5倍(p < 0.05)。意義在于警示過量nano-BC的生態風險,需嚴格管控施用量。

丹麥Unisense微電極測量數據的詳細解讀

研究使用丹麥Unisense的OX-N微電極(尖端直徑~100 μm)連接PA2000皮安計,通過MM33微操縱器原位監測根表O?濃度和氧化還原電位(Eh),其核心研究意義如下:

高時空分辨率動態捕捉:微電極以秒級響應(0.3 s)實時追蹤根表微環境變化(圖2c-f)。數據顯示,最佳nano-BC濃度下Eh瞬時升高30 mV,O?濃度增加15%,直接驗證nano-BC提升根表氧化能力,促進Fe(II)→Fe(III)轉化。此原位動態數據克服了傳統破壞性取樣的局限,首次在植物-溶液界面揭示nano-BC的劑量-效應關系。

機制關聯性驗證:微電極數據顯示Eh/O?峰值與鐵斑鐵含量高度同步(R2 > 0.82),且nano700的Eh提升幅度大于nano400,與其更高電子傳遞能力一致。該數據直接支持“高溫nano-BC主導電子傳遞”的假設,為機制模型提供實驗證據。

抑制效應解析:過量nano-BC(20 mg L?1)導致Eh和O?濃度下降(圖2c-f),結合SEM觀測(根表堵塞),證實過量附著阻礙氧氣分泌與擴散。此發現解釋鐵斑抑制的生理基礎,指導安全濃度閾值設定(nano400 ≤ 10 mg L?1, nano700 ≤ 5 mg L?1)。

技術應用價值:Unisense系統的耐水性與微米級定位能力,使其成為根際氧化還原過程研究的理想工具。本研究示范了微電極在量化生物炭-植物互作中的優勢,為類似界面過程研究提供方法論參考。

結論

研究得出核心結論:

1. 濃度依賴的雙重機制:低濃度nano-BC通過直接氧化(nano400)或電子傳遞(nano700)顯著促進鐵斑形成,最佳濃度分別為10 mg L?1(nano400)和5 mg L?1(nano700);過量nano-BC(>20 mg L?1)抑制鐵斑并損害植物生長(根干重↓30%,養分吸收↓40%)。

2. 復合物結構特征:nano-BC-鐵斑復合物呈多孔結構(孔徑~60 μm),含Fe?(PO?)?和赤鐵礦納米顆粒,較傳統鐵斑更粗糙且微生物定殖率提升2倍,增強環境功能(如營養吸附)。

3. 氧化還原調控本質:nano-BC的醌基(直接氧化)和石墨結構(電子傳遞)是驅動鐵斑形成的化學基礎;Unisense微電極數據原位驗證根表Eh/O?動態與機制模型的匹配性。

4. 應用與風險平衡:需嚴格控制nano-BC施用以平衡其促進鐵斑形成的益處與過量導致的生態風險(如基因表達抑制)。研究為生物炭農業應用及水生系統元素循環提供新見解。