熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

標題:Novel Insights into the Impact of Nano-Biochar on Composition and Structural Transformation of Mineral/Nano-Biochar Heteroaggregates in the Presence of Root Exudates

納米生物炭在根系分泌物存在下對礦物納米生物炭異聚集體的組成和結構轉化的新見解

來源:Environmental Science & Technology, 2022, 56, 9816-9825. doi:10.1021/acs.est.2c02127

摘要內容

摘要揭示了納米生物炭(nano-BC)通過促進鐵氧化物(如水鐵礦,Fh)的相變(phase transformation),調控礦物/納米生物炭異質聚集體(heteroaggregates)的結構與組成。研究表明,與天然有機質(NOM)的保護作用不同,nano-BC在根分泌物(含低分子量有機酸,LMWOAs)存在下,通過醌/氫醌((hydro)quinone)的可逆氧化還原反應和電子傳遞,加速Fh向針鐵礦(goethite, Goe)的轉化。異質聚集體呈現核-殼結構,緊密內層nano-BC主導相變過程,而松散外層易受根分泌物解離。nano-BC的氧化官能團(而非多環芳烴結構)是驅動相變的關鍵。這一發現對水生和土壤系統中碳-鐵生物地球化學循環具有重要啟示。

研究目的

研究旨在闡明:

1. 異質聚集體結構動態:量化根分泌物對nano-BC/鐵礦物(Fh或Goe)異質聚集體解離的影響;

2. 相變機制:揭示nano-BC如何促進Fh向Goe的相變,區分直接氧化與電子傳遞的貢獻;

3. 組分調控作用:明確nano-BC的氧化官能團與多環芳烴結構在相變中的相對重要性;

4. 環境意義:評估異質聚集體解離與相變對元素循環的影響。

研究思路

研究采用多尺度實驗策略:

1. 材料制備與表征:熱解木材(550°C)制備nano-BC,改性樣品(氧化、石墨化、脫礦化)對比官能團與結構作用;合成Fh與商業Goe。

2. 異質聚集體形成與解離:通過動態光散射(DLS)監測nano-BC與Fh/Goe的異質聚集動力學,分析根分泌物(含66.8%檸檬酸)誘導的解離。

3. 相變實驗:在厭氧條件(丹麥Unisense OX-N微電極控制O?<2 ppm)下,定量Fe(II)催化Fh相變,結合XRD、STEM、比表面積(SSA)分析相變程度。

4. 機制驗證:對比改性nano-BC(氧化/石墨化)對相變的貢獻,通過電化學分析和吸附實驗驗證電子傳遞路徑。

測量的數據及其研究意義

研究測量了多維度數據,每項數據均來自文檔中的圖表,其研究意義如下:

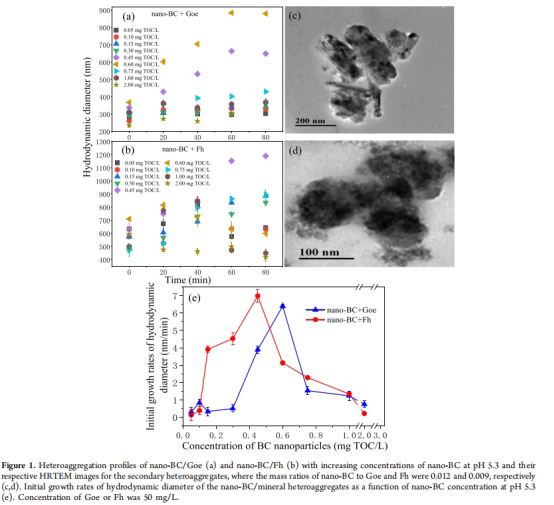

異質聚集動力學(圖1a-b,e):nano-BC濃度臨界值(Cc=0.6 mg TOC/L for Goe;0.45 mg TOC/L for Fh)決定異質聚集體尺寸(Dh)。低于Cc時靜電吸引形成大聚集體,高于Cc時電荷反轉抑制聚集。意義在于闡明nano-BC濃度依賴的聚集行為,為預測環境遷移提供參數。

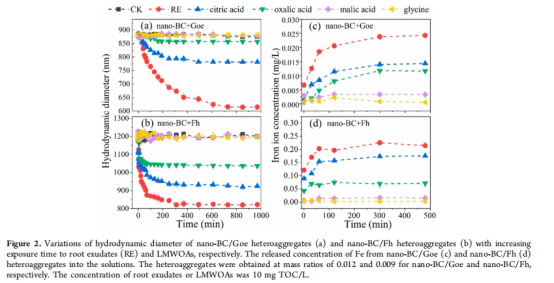

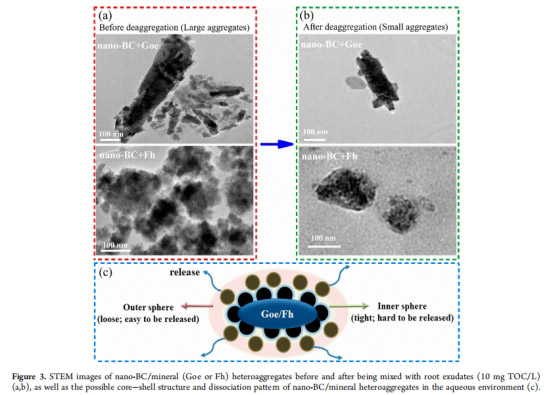

根分泌物誘導解離(圖2a-b):根分泌物使異質聚集體Dh降低30%(Goe:615 nm→430 nm;Fh:820 nm→580 nm),檸檬酸>草酸>蘋果酸。意義在于證實根分泌物通過競爭吸附解離松散外層nano-BC,但緊密內層保留(圖3c),影響聚集體穩定性。

Fe釋放動態(圖2c-d):根分泌物促進Fe從Fh異質聚集體釋放(0.225 mg/L),比純Fh(0.149 mg/L)高51%。意義表明nano-BC加速Fh溶解,為相變提供Fe源。

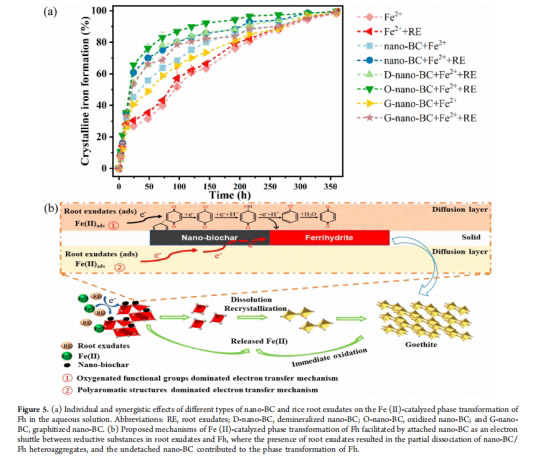

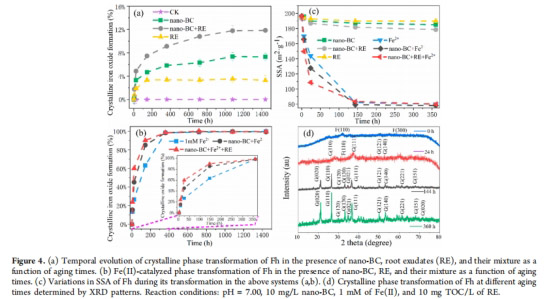

Fh相變速率(圖4a-b):nano-BC/根分泌物混合體系使Fh相變速率常數(k=0.014 h?1)比對照(無添加,k=0.007 h?1)提高2倍。意義在于驗證nano-BC與根分泌物的協同效應,打破“NOM保護Fh”的傳統認知。

SSA與礦物相變關聯(圖4c):相變過程中Fh的SSA下降(如混合體系從200→50 m2/g),與XRD/STEM觀測的Fh→Goe轉化一致(圖4d)。意義在于建立SSA作為相變程度指標。

氧化官能團主導作用(圖5a):氧化改性nano-BC(O-nano-BC)相變促進率(83%)高于石墨化(G-nano-BC, 75%),電化學分析顯示其電子接受容量(EAC=2.38 mmol e?/g)最高。意義在于證明醌/氫醌氧化還原循環是核心機制,非多環芳烴結構。

丹麥Unisense微電極測量數據的詳細解讀

研究使用丹麥Unisense OX-N微電極(O?微傳感器)控制厭氧反應體系(pH 7.0),其核心研究意義如下:

嚴格厭氧環境保障:微電極實時監測溶解氧(檢出限<2 ppm),確保實驗體系嚴格厭氧(正文Methods)。這一條件對Fe(II)催化Fh相變至關重要——有氧條件下Fe(II)迅速氧化,相變機制失效。微電極的高精度(±0.1 kPa)排除O?干擾,保證相變動力學的可靠性(圖4b)。

機制研究的基石:在厭氧基礎上,微電極數據間接支持“nano-BC介導電子傳遞”的假設。例如,nano-BC/根分泌物混合體系相變速率提升(圖4b),需歸因于醌/氫醌循環(而非O?氧化),微電極數據排除了O?參與的可能性。

技術必要性:相較于傳統除氧方法(如N?鼓泡),Unisense微電極提供原位、實時O?監測,避免取樣擾動,尤其適用于長時間相變實驗(>360小時)。

結論

研究得出以下核心結論:

1. 異質聚集體動態:nano-BC/鐵礦物異質聚集體呈核-殼結構(圖3c),根分泌物解離松散外層(降低Dh 30%),但緊密內層nano-BC保留,主導相變過程。

2. 相變機制:nano-BC通過醌/氫醌可逆氧化還原循環(非多環芳烴)加速Fh→Goe相變(圖5b)。根分泌物(如檸檬酸)提供電子,經nano-BC傳遞至Fh,協同提升相變速率2倍(k=0.014 h?1)。

3. 環境意義:異質聚集體在遷移中部分解離,殘留nano-BC促進無定形Fh向結晶態Goe轉化,可能增強碳封存(因Goe對有機碳吸附更強),并影響水生系統Fe/C循環。