熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

標(biāo)題:Elevated CO? does not necessarily enhance greenhouse gas emissions from rice paddies

二氧化碳升高并不一定會增加稻田的溫室氣體排放

來源:Science of the Total Environment 810 (2022) 152363

摘要核心內(nèi)容

本文通過長期田間實驗(13–15年)和全球薈萃分析,挑戰(zhàn)了“大氣CO?濃度升高(eCO?)必然增加稻田溫室氣體排放”的傳統(tǒng)認(rèn)知。研究發(fā)現(xiàn):

1. 長期eCO?(≥10年)顯著降低CH?和N?O排放:CH?排放減少11–54%(因土壤Eh升高抑制產(chǎn)甲烷菌活性,根際O?增加促進(jìn)甲烷氧化),N?O排放減少33–54%(因水稻吸氮增強降低土壤NH??-N,抑制硝化作用)。

2. 短期eCO?(<5年)作用相反:CH?和N?O排放分別增加34%和10%(根系分泌物促進(jìn)產(chǎn)甲烷和反硝化)。

3. 全球尺度影響逆轉(zhuǎn):eCO?下稻田溫室氣體排放從短期的凈增加(+0.17 Pg CO?-eq yr?1) 轉(zhuǎn)為長期的凈減少(-0.11 Pg CO?-eq yr?1)。

研究目的

1. 揭示eCO?對稻田溫室氣體(CH?、N?O)排放的長期效應(yīng)(≥10年),彌補短期實驗的認(rèn)知空白。

2. 闡明eCO?影響溫室氣體排放的微生物與生物地球化學(xué)機制(如產(chǎn)甲烷菌vs.甲烷氧化菌活性平衡)。

3. 量化eCO?持續(xù)時間對全球稻田溫室氣體收支的影響,為氣候模型提供關(guān)鍵參數(shù)。

研究思路

1. 長期田間實驗:

在中國揚州建立全球持續(xù)時間最長的水稻FACE平臺(Free-Air CO? Enrichment,2004–2018),設(shè)置環(huán)境CO?(aCO?)與高CO?(eCO? = aCO? + 200 μmol/mol)處理。

連續(xù)3年(2016–2018)監(jiān)測CH?/N?O排放、土壤理化性質(zhì)(Eh、NH??-N)、微生物基因豐度(mcrA、pmoA)。

2. 室內(nèi)機制驗證:

測定土壤甲烷產(chǎn)生潛力(MPP)和甲烷氧化潛力(MOP),分析eCO?對微生物活性的影響。

3. 全球薈萃分析:

整合101篇文獻(xiàn)的795組數(shù)據(jù),量化eCO?持續(xù)時間對排放、水稻生物量及微生物基因的效應(yīng)。

4. 尺度外推:

基于薈萃分析結(jié)果,估算eCO?對全球稻田CH?/N?O排放的貢獻(xiàn)。

測量數(shù)據(jù)及其研究意義

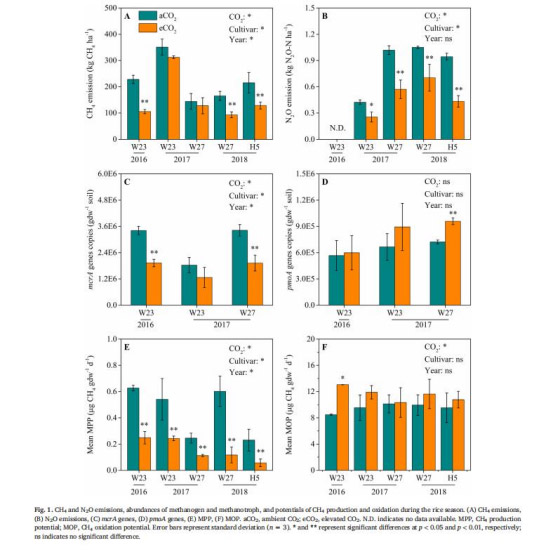

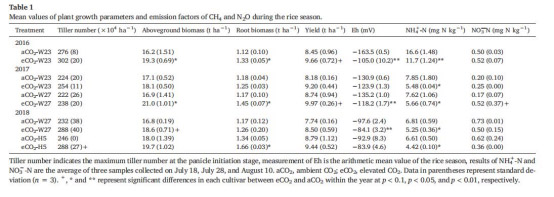

1. 溫室氣體排放(圖1A,B;表1)

意義:直接證明長期eCO?對溫室氣體的抑制作用,挑戰(zhàn)短期研究的結(jié)論。

2. 微生物與土壤參數(shù)(圖1C–F;表1)

數(shù)據(jù):

mcrA基因(產(chǎn)甲烷菌標(biāo)志)豐度↓31–44%,pmoA基因(甲烷氧化菌標(biāo)志)豐度↑6–34%。

MPP↓54–81%,MOP↑2–54%;土壤Eh顯著升高(如eCO?下-84 mV vs. aCO?下-163 mV)。

意義:揭示eCO?通過提升土壤氧化性(Eh↑)和促進(jìn)甲烷氧化抑制CH?排放。

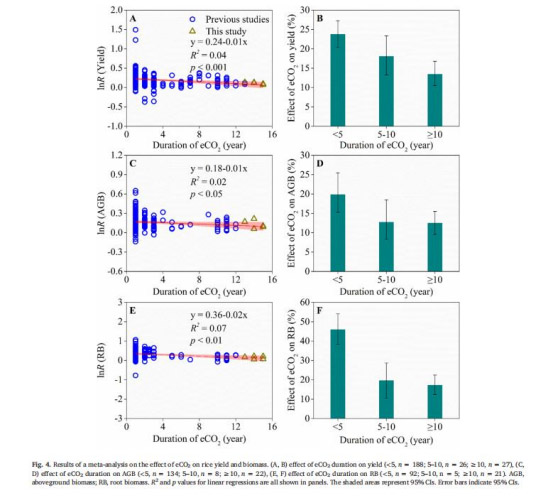

3. 水稻生物量與氮動態(tài)(表1;圖4)

數(shù)據(jù):eCO?提高分蘗數(shù)、生物量及產(chǎn)量,但NH??-N含量↓23–33%。

意義:證實水稻吸氮競爭減少氮底物供應(yīng),從而降低N?O排放。

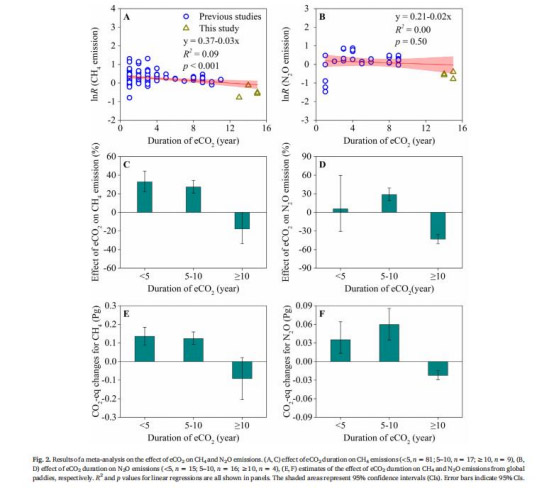

4. 時間效應(yīng)的薈萃分析(圖2–4)

數(shù)據(jù):

eCO?持續(xù)時間≥10年時,CH?和N?O排放分別↓18%和43%(圖2C,D)。

eCO?對水稻產(chǎn)量和生物量的促進(jìn)作用隨持續(xù)時間減弱(圖4)。

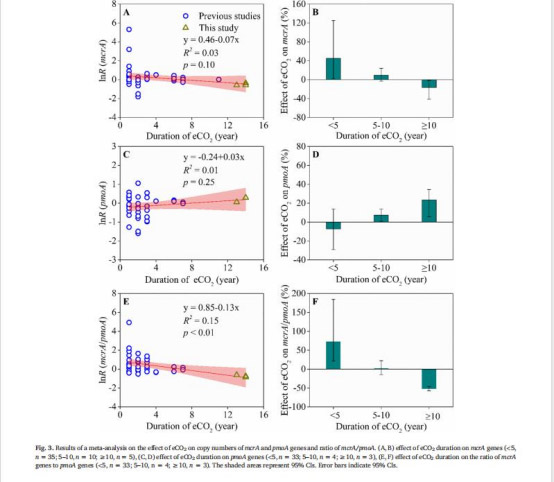

mcrA/pmoA基因比值隨eCO?持續(xù)時間下降(圖3E,F)。

意義:全球數(shù)據(jù)驗證“時間依賴性效應(yīng)”,即長期eCO?通過減少碳底物供應(yīng)和改變微生物群落平衡降低溫室氣體排放。

Unisense微電極數(shù)據(jù)的詳細(xì)解讀

測量目標(biāo)與方法

使用丹麥Unisense微電極系統(tǒng)原位測定土壤-水界面[O?]動態(tài)。

步驟:電極校準(zhǔn)后插入根際附近土壤(深度20 mm),以2 mm步長記錄[O?]梯度。

研究意義

1. 揭示根際氧化機制:

eCO?下水稻分蘗數(shù)增加(表1),促進(jìn)O?通過通氣組織輸送至根際,使土壤-水界面[O?]升高。

直接證據(jù):高[O?]環(huán)境增強甲烷氧化菌(pmoA基因↑)活性,抑制CH?排放。

2. 量化生態(tài)過程:

微電極數(shù)據(jù)與土壤Eh升高、MOP增加顯著相關(guān)(p<0.01),證明物理傳輸(O?擴(kuò)散)與微生物氧化(CH?消耗)的耦合機制。

3. 技術(shù)優(yōu)勢:

高時空分辨率(μm級)捕捉根際微環(huán)境動態(tài),彌補傳統(tǒng)通量測量的機制解釋不足。

結(jié)論

1. eCO?對稻田溫室氣體的影響具有時間依賴性:

短期(<5年):促進(jìn)排放(碳底物增加刺激產(chǎn)甲烷和反硝化)。

長期(≥10年):抑制排放(土壤氧化性增強、微生物群落平衡改變、氮競爭加劇)。

2. 微生物機制是核心:

長期eCO?降低mcrA/pmoA基因比值(圖3),使甲烷氧化超過產(chǎn)甲烷作用。

3. 氣候模型需考慮時間尺度:

長期eCO?可使全球稻田溫室氣體排放從源(+0.17 Pg CO?-eq yr?1) 轉(zhuǎn)為匯(-0.11 Pg CO?-eq yr?1)(圖2E,F),顯著修正氣候預(yù)測。

關(guān)鍵啟示:忽略eCO?持續(xù)時間將高估未來稻田溫室氣體排放,長期實驗數(shù)據(jù)對準(zhǔn)確評估氣候反饋至關(guān)重要。