熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Metabolic response of auditory brainstem neurons to their broad physiological activity range

聽覺腦干神經元對其廣泛的生理活動范圍的代謝反應

來源:Journal of Neurochemistry. 2024;168:663–676.

一、摘要概述

本文研究了內側斜方體核(MNTB) 神經元在寬頻率活動范圍(最高1000 Hz)下的代謝適應機制。通過電刺激傳入纖維(400個刺激),監測NAD(P)H和FAD的自發熒光變化,并結合電化學O?傳感器(丹麥Unisense)測量局部O?濃度。核心發現包括:

O?消耗率隨刺激頻率升高至600 Hz后趨于穩定(圖3b),表明能量需求取決于活動的時間特性而非刺激總數。

NAD(P)H/FAD峰值振幅與O?消耗率無相關性(圖3d-e),但二者自發熒光信號高度線性相關(圖3f),提示自發熒光成像在定量代謝研究中存在局限性。

MNTB神經元高度依賴氧化磷酸化(OxPhos),藥理學阻斷后代謝響應顯著減弱(圖3c)。

研究為高活動頻率神經元的能量代謝調控提供了新見解。

二、研究目的

揭示代謝適應機制:探究具有寬活動范圍(最高1000 Hz)的MNTB神經元如何代謝適應不同放電頻率。

解決代謝監測爭議:評估NAD(P)H/FAD自發熒光成像與O?消耗測量的相關性,明確二者在代謝量化中的適用性。

驗證模型價值:確立MNTB作為研究神經元能量代謝的模型(因高能耗特性與特殊電生理性質)。

三、研究思路

采用離體腦片→多模態監測→頻率梯度刺激策略:

模型構建:

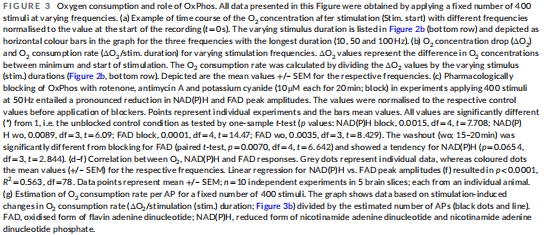

蒙古沙鼠急性腦干切片(含MNTB核團),溫度22.5–24.5°C(圖1a-d)。

電刺激傳入纖維(4–1000 Hz),模擬生理活動范圍。

雙模態監測:

自發熒光成像:同步記錄NAD(P)H(還原態)和FAD(氧化態)熒光強度(圖1e-f)。

O?微電極:Unisense傳感器實時監測細胞外O?濃度變化(尖端10 μm,響應時間1–3 s)。

變量控制:

刺激模式:連續刺激(固定時長)vs. 爆發式刺激(固定刺激數)(圖2a, 4a)。

葡萄糖濃度:對比2 mM(生理濃度)與10 mM(常規離體濃度)的影響(圖4d-f)。

四、測量數據及其研究意義

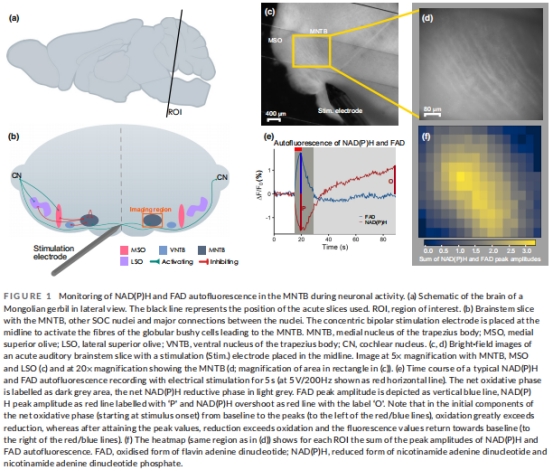

1. 頻率依賴的代謝響應(圖2)

數據來源:圖2a(固定時長刺激)、圖2Ca(固定刺激數)。

關鍵結果:

NAD(P)H/FAD峰值振幅在100 Hz以下隨頻率增加,100 Hz以上下降(圖2Ca)。

O?消耗率(ΔO?/刺激時長)在600 Hz達平臺期(圖3b)。

研究意義:

揭示能量需求由放電頻率而非AP總數主導(如600 Hz時單位時間AP更多)。

質疑自發熒光峰值作為能量需求指標的可靠性(與O?消耗率無相關性)。

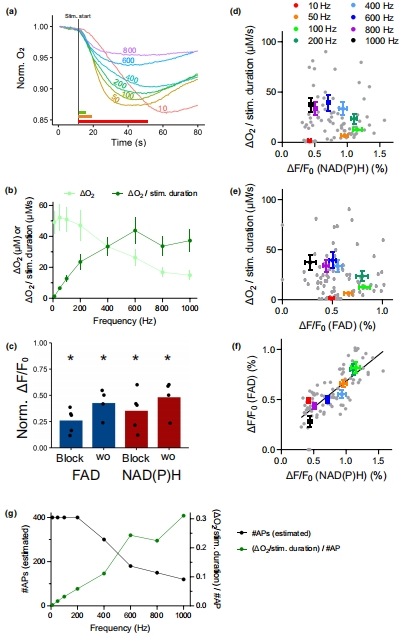

2. O?消耗與氧化磷酸化作用(圖3)

數據來源:圖3a(O?動態曲線)、圖3b(消耗率)、圖3c(藥理學阻斷)。

關鍵結果:

OxPhos抑制劑(魚藤酮、抗霉素A)使NAD(P)H/FAD峰值振幅降低50%(*p<0.001)(圖3c)。

O?消耗率與刺激頻率正相關(r=0.89, p<0.001)(圖3b)。

研究意義:

證實MNTB依賴OxPhos供能,為高能耗活動提供理論依據。

確立O?消耗率作為定量代謝指標的優越性。

3. 葡萄糖濃度的影響(圖4)

數據來源:圖4d-f(2 mM vs. 10 mM葡萄糖)。

關鍵結果:

高葡萄糖(10 mM)抑制FAD峰值振幅(*p<0.05)(圖4e),降低NAD(P)H超射(overshoot)(圖4f)。

NAD(P)H峰值振幅無顯著差異(圖4d)。

研究意義:

提示離體實驗中高葡萄糖可能扭曲代謝響應,支持生理濃度(2 mM)的適用性。

4. 爆發式刺激模式(圖4a-c)

數據來源:圖4a(刺激模式)、圖4b-c(響應對比)。

關鍵結果:

爆發式刺激(5脈沖/簇)與連續刺激的代謝響應無顯著差異(除1000 Hz)(圖4b-c)。

研究意義:

證實代謝需求主要由平均放電頻率而非時間模式決定,支持計算模型預測(Yi & Grill, 2019)。

五、結論

代謝頻率依賴:MNTB神經元的能量需求與放電頻率正相關,600 Hz達飽和。

監測技術局限:

NAD(P)H/FAD自發熒光僅反映代謝凈變化,無法量化絕對能量需求。

O?消耗率是更可靠的氧化磷酸化活性指標。

生理啟示:

高葡萄糖環境(10 mM)抑制FAD響應,建議采用生理濃度(2 mM)。

爆發式放電不改變代謝成本,支持神經元能量優化的“平均頻率原則”。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術優勢

高時空分辨率:

尖端直徑10 μm,實現單細胞水平O?監測(圖3a),避免組織平均化誤差。

秒級響應(1–3 s)捕捉瞬態O?動力學(如刺激后O?持續下降)。

活體定量:

三標定點(0%/21%/95% O?)確保絕對濃度定量(誤差<5%)。

直接輸出O?消耗率(μM/s),規避自發熒光相對測量的局限性。

2. 關鍵數據意義

揭示代謝與頻率解耦:

首次發現600 Hz以上O?消耗平臺期(圖3b),提示神經元能量供應上限。

結合AP失敗率(>300 Hz),證實能量需求取決于有效放電頻率而非刺激數。

驗證自發熒光局限性:

O?消耗率與NAD(P)H/FAD峰值無相關性(圖3d-e),推翻“熒光峰值=能量需求”假設。

明確自發熒光僅適用于低頻活動(<100 Hz)的代謝評估。

3. 研究突破

解決代謝監測爭議:定量證明O?監測在高活動頻率下的不可替代性。

定義新代謝參數:引入O?消耗率/AP(圖3g),為跨神經元類型能耗比較提供標準指標。

技術協同價值:O?數據校正自發熒光解釋(如高頻下NAD(P)H振幅下降不表示能耗降低)。

總結:本研究通過Unisense微電極揭示MNTB神經元代謝的頻率依賴性,其高精度O?定量能力彌補了自發熒光成像的局限,為神經能量代謝研究提供了新范式。電極的核心價值在于揭示傳統方法無法捕捉的高頻代謝飽和現象,推動神經元能量計算模型的發展。