熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

In vivo microelectrode monitoring of real-time hydrogen concentration in different tissues of rats after inhaling hydrogen gas

體內微電極實時監測大鼠吸入氫氣后不同組織中的氫氣濃度

來源:Medical Gas Research 2022;12(3):107-112

一、摘要概述

本文首次采用電化學微傳感器(丹麥Unisense H?S-100型)實時監測大鼠吸入不同濃度氫氣(4%、42%、67%)后7種組織(腦、肝、脾、腎、大腿肌、腹股溝白色脂肪組織、性腺白色脂肪組織)的氫氣濃度動態變化。核心發現包括:

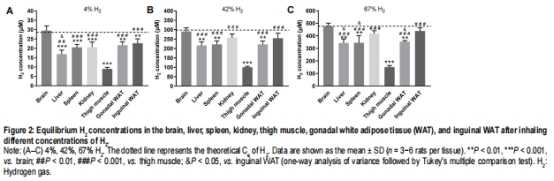

劑量依賴性:各組織氫氣平衡濃度(C?)隨吸入濃度升高而增加(圖2)。

組織差異:腦組織C?最高,大腿肌最低(圖2A-C)。

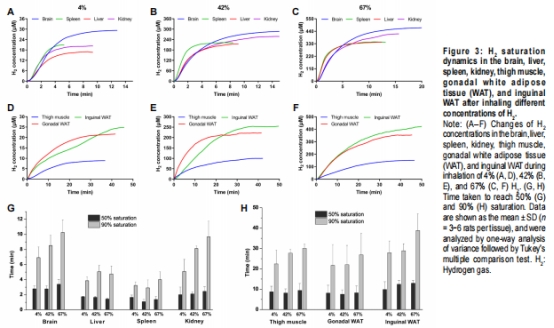

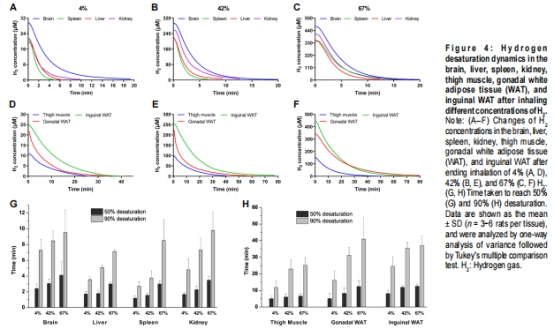

動力學特征:脂肪與肌肉組織的氫氣飽和/脫飽和速率顯著慢于其他組織(圖3-4)。

研究為氫氣治療的劑量選擇提供了關鍵實驗依據。

二、研究目的

解決關鍵空白:填補氫氣吸入后多組織實時濃度數據的缺失,明確劑量-效應關系。

揭示分布規律:探究氫氣在脂溶性組織(如腦、脂肪)與親水性組織(如肌肉)中的分布差異。

指導臨床應用:為氫氣治療(如腦缺血、代謝疾病)的劑量方案提供理論支持。

三、研究思路

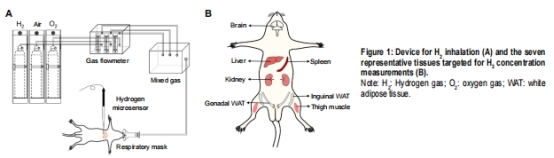

采用階梯濃度吸入→微電極實時監測→多組織對比分析策略:

模型構建:

大鼠麻醉后暴露目標組織,插入Unisense微電極(尖端40-60 μm)。

通過定制氣體混合裝置輸送3種濃度氫氣(4%、42%、67%),維持氧濃度21%(圖1)。

動態監測:

飽和階段:持續供氫至組織濃度平衡(C?)。

脫飽和階段:切換為空氣后監測濃度衰減(圖3-4)。

數據分析:

計算50%/90%飽和時間(T??、T??)及脫飽和速率(圖3G-H, 4G-H)。

對比理論濃度(亨利定律預測)與實際測量值。

四、測量數據及其研究意義

1. 組織氫氣平衡濃度(C?)(圖2)

數據來源:圖2A-C(柱狀圖)。

關鍵結果:

腦組織C?最高:67% H?吸入時達476.9 μM(接近理論值),顯著高于其他組織(*P<0.001)。

大腿肌C?最低:僅腦組織的50%(P<0.001)。

脂肪組織差異:腹股溝脂肪C? > 性腺脂肪(&P<0.05)。

研究意義:

證實氫氣脂溶性分布特征(腦/脂肪富集)。

揭示肌肉組織氫氣利用率低,提示其治療需更高劑量。

2. 飽和/脫飽和動力學(圖3-4)

數據來源:圖3A-F(動態曲線)、圖3G-H/4G-H(T??/T??)。

關鍵結果:

最快飽和組織:脾、肝(T?? < 2 min),因高血流量加速氫氣輸送。

最慢飽和組織:大腿肌、脂肪(T??達10-20 min),因低血流+高脂溶性延緩平衡(圖3G-H)。

脫飽和速率:腦組織衰減快于脂肪組織(圖4G-H),反映清除效率差異。

研究意義:

為治療時間窗提供依據(如腦疾病短期吸入 vs. 肌肉疾病長期維持)。

解釋既往研究中氫氣療效的組織差異性(如腦缺血模型響應快)。

五、結論

濃度規律:氫氣組織分布呈腦 > 脂肪 > 內臟 > 肌肉,且嚴格劑量依賴。

動力學機制:飽和/脫飽和速率受血流量和脂溶性雙重調控。

臨床啟示:

腦部疾病治療可優先選擇氫氣吸入(高效滲透)。

肌肉或脂肪相關疾病需延長吸入時間以達有效濃度。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 技術優勢

高時空分辨率:

尖端直徑40-60 μm,實現單組織微創穿刺(圖1B)。

秒級響應速度,捕捉氫氣濃度瞬時變化(圖3-4曲線)。

活體連續監測:

支持飽和-脫飽和全程追蹤,避免傳統采樣法的離散誤差。

定量精準性:

通過溫度/鹽度校正曲線(38°C生理環境),誤差 < 5%。

2. 關鍵數據意義

揭示慢組織動力學:

首次記錄到大腿肌T??比腦組織慢3倍(圖3H),解釋為何肌肉疾病需更長治療時間。

驗證理論模型:

腦組織C?實測值與亨利定律預測高度吻合(圖2),證實血腦屏障高效通透性。

發現脂肪滯留效應:

脫飽和曲線顯示脂肪組織氫氣清除延遲(圖4F),提示其作為氫氣"儲庫"的潛在價值。

3. 研究突破

解決爭議:明確氫氣在肌肉組織濃度最低(圖2),糾正既往文獻矛盾結論。

定義新參數:引入T??/T??量化組織動力學差異,為跨物種劑量換算提供指標。

總結:本研究通過Unisense微電極首次繪制氫氣多組織動態分布圖譜,其高精度數據為氫氣治療的精準劑量設計奠定基礎。電極技術優勢在于揭示傳統方法無法捕捉的時空異質性(如脂肪滯留),推動氫氣醫學向個體化用藥邁進。