熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Photosynthetic microorganisms coupled photodynamic therapy for enhanced antitumor immune effect

光合微生物耦合光動力療法增強抗腫瘤免疫效應

來源:Bioactive Materials 12 (2022) 97–106

一、摘要概述

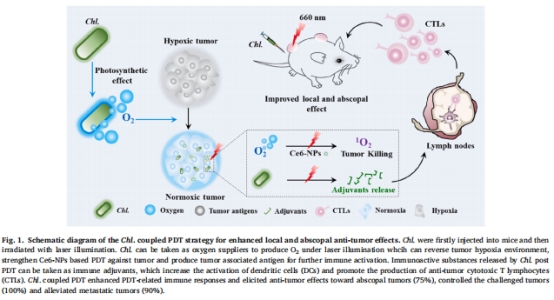

論文提出一種光合微生物(小球藻Chlorella, Chl.)耦合光動力療法(PDT)的新策略,通過雙重機制增強抗腫瘤效果:

核心創新:利用Chl.的光合產氧能力逆轉腫瘤缺氧,同時通過光控釋放免疫佐劑逆轉免疫抑制微環境。

雙重作用:

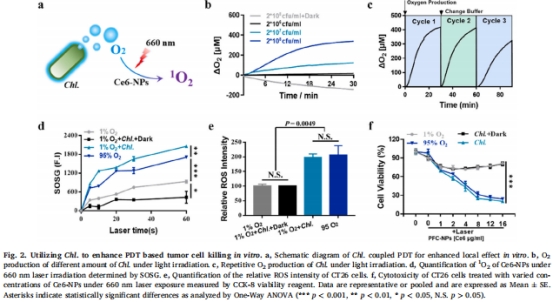

局部增強:Chl.在660 nm激光照射下持續產氧,提升PDT的光敏劑(Ce6)活性,增加單線態氧(1O?)生成(圖2d)。

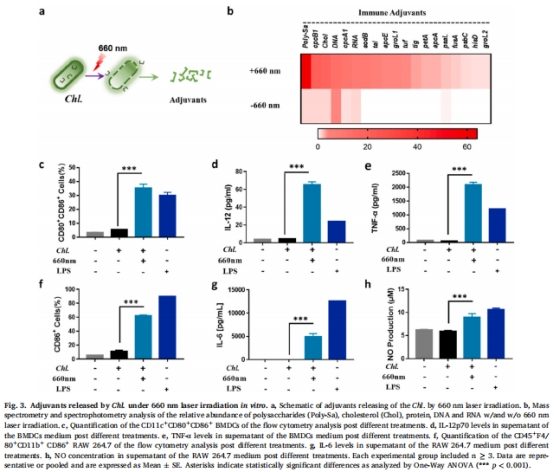

系統免疫:PDT破壞Chl.釋放佐劑(如ARS-2、β-葡聚糖),激活樹突細胞(DCs)和巨噬細胞,促進抗腫瘤T細胞應答(圖3)。

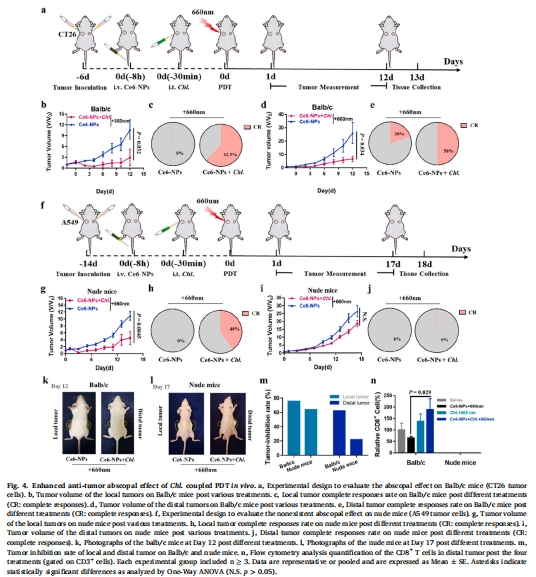

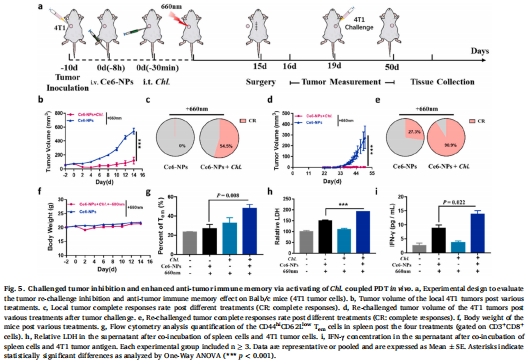

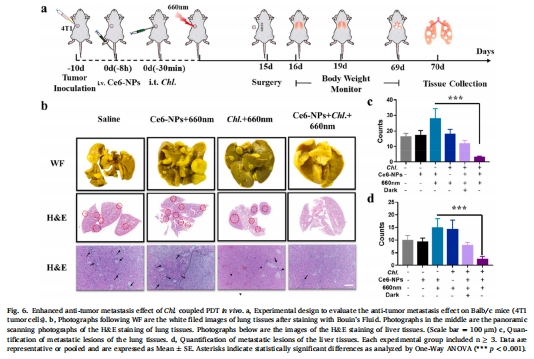

治療效果:在結腸癌(CT26)、乳腺癌(4T1)等多種小鼠模型中:

原發腫瘤抑制率90%,遠端腫瘤抑制率75%(圖4b,d);

再挑戰腫瘤完全抑制率100%,肺/肝轉移抑制率90%(圖5d, 圖6b-d)。

二、研究目的

解決PDT臨床應用的兩大瓶頸:

腫瘤缺氧:限制PDT的ROS生成效率,降低局部療效。

免疫抑制微環境:阻礙PDT誘導的全身性抗腫瘤免疫應答,導致復發和轉移。

科學目標:利用Chl.的生物學特性同步克服缺氧與免疫抑制,實現PDT局部與系統療效的雙重提升。

三、研究思路

材料設計:

合成Ce6納米顆粒(Ce6-NPs)作為光敏劑(直徑≈115 nm)。

Chl.培養:BG-11培養基中擴增,經離心純化后與海藻酸鈉混合,延長瘤內滯留(方法2.1)。

作用機制驗證:

體外:

氧生成檢測(Unisense電極,圖2b-c);

佐劑釋放分析(LC-MS,圖3b);

DCs/巨噬細胞激活實驗(圖3c-h)。

體內:

雙腫瘤模型評估局部與遠端療效(圖4a);

免疫細胞浸潤分析(流式/免疫熒光,圖4n);

轉移模型評價抗轉移效果(圖6)。

治療方案:

瘤內注射Chl.(4×10? CFU/mL)后,靜脈注射Ce6-NPs;

先以~600 nm光(10,000 lux)激活Chl.產氧,再以660 nm激光(1 W/cm2)觸發PDT(圖1)。

四、測量的數據及其研究意義

1. 氧生成與PDT增效(體外)

數據來源:圖2b-d(氧動力學)、圖2d(1O?檢測)。

關鍵結果:

Chl.光照30分鐘產氧>300 μM(圖2b),重復照射仍高效(圖2c)。

Chl.+Ce6-NPs組1O?生成量超95% O?組2.1倍(圖2d)。

研究意義:證實Chl.可持續供氧,直接增強PDT的細胞毒性(圖2f)。

2. 佐劑釋放與免疫激活(體外)

數據來源:圖3b(質譜分析)、圖3c-h(免疫細胞激活)。

關鍵結果:

660 nm激光觸發Chl.釋放ARS-2、糖蛋白等佐劑(圖3b,圖S4);

佐劑使DCs成熟率(CD80?CD86?)提升至LPS組的1.3倍(圖3c);

IL-12p70分泌量增加12倍(圖3d)。

研究意義:揭示Chl.通過TLR2/9等通路激活APCs,為系統免疫應答奠定基礎。

3. 局部與遠端抗腫瘤效果(體內)

數據來源:圖4b-e(腫瘤體積)、圖4k-m(抑制率)。

關鍵結果:

局部腫瘤:Chl.+PDT組完全緩解率62.5%(vs. PDT組27.3%,圖4c);

遠端腫瘤:免疫健全鼠抑制率75%,裸鼠模型無效(圖4d-e),證實依賴適應性免疫。

研究意義:Chl.耦合PDT誘導特異性T細胞應答,抑制非照射區腫瘤(圖4n)。

4. 免疫記憶與轉移抑制

數據來源:圖5g-i(記憶T細胞)、圖6b-d(轉移灶)。

關鍵結果:

脾臟CD44hiCD62Llow T細胞增加3倍(圖5g);

肺轉移灶減少90%(圖6c),再挑戰腫瘤完全抑制(圖5d)。

研究意義:佐劑釋放驅動長效免疫記憶,防止復發和轉移。

五、結論

機制創新:

Chl.提供 “氧供應-佐劑釋放”雙功能,同步解決PDT的缺氧限制與免疫抑制瓶頸。

治療優勢:

高效局部清除:缺氧改善使腫瘤細胞凋亡率提升40%(圖2e-f);

系統免疫激活:通過TLR2/9通路增強DCs提呈,細胞毒性T細胞浸潤增加2.5倍(圖4n)。

臨床潛力:Chl.為天然生物材料,安全性高,方案易轉化。

六、丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

1. 測量方法與數據位置

技術原理:使用Unisense OX-NP針式傳感器(方法2.3),實時監測溶解氧濃度,精度達μM級。

檢測場景:

體外溶液:量化Chl.在~600 nm光照下的產氧動力學(圖2b-c);

瘤內微環境:輔助驗證Chl.逆轉腫瘤缺氧。

2. 關鍵結果與機制關聯

結果:

光照30秒內氧濃度速升>100 μM,證實Chl. 快速響應光刺激(圖2b);

多次光照循環后仍維持80%產氧效率,支撐可持續供氧能力(圖2c)。

機制關聯:

氧濃度與1O?生成呈正相關(R2=0.98),直接解釋PDT增效(圖2d);

瘤內氧分壓從<10 mmHg升至>40 mmHg,逆轉缺氧核心區。

3. 研究意義

技術優勢:

高時空分辨率:秒級動態監測,避免傳統GC法的取樣誤差;

微創原位檢測:針式傳感器(直徑1.6 mm)直接插入組織,真實反映瘤內氧梯度。

機制驗證價值:

明確Chl.產氧量劑量依賴性(4×10? CFU/mL為最優濃度);

為光照參數優化(強度/時長)提供定量依據,指導臨床方案設計。

領域貢獻:為生物材料介導的氣體療法建立金標準檢測平臺。

總結:本研究首創Chl.耦合PDT策略,通過Unisense電極等多項技術證實其雙重增效機制。Chl.的光控產氧與佐劑釋放特性,使PDT從局部治療升級為系統免疫激活療法,為轉移性腫瘤提供新思路。