熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Fentanyl Effects on Respiratory Neuron Activity in the Dorsolateral Pons

芬太尼對背外側腦橋呼吸神經元活動的影響

來源:University of Florida, 1200 Newell Drive, Gainesville, FL 32610

一、摘要概述

論文研究了強效阿片類藥物芬太尼對背外側腦橋(dorsolateral pons)呼吸神經元活動的抑制作用及其在呼吸抑制中的作用:

核心發現:芬太尼誘導的呼吸暫停(apnea)中,吸氣神經元(inspiratory neurons)活動顯著抑制(78%完全沉默),而呼氣神經元(expiratory neurons)雖放電頻率降低但仍維持緊張性放電(79%持續活動)。

機制關鍵:呼吸模式轉換(如從三相呼吸→雙相呼吸→呼吸暫停)與晚期吸氣/吸氣后神經元活動缺失直接相關(圖7-8)。

臨床意義:背外側腦橋吸氣神經元抑制可能是阿片類藥物導致呼吸模式異常的關鍵,而呼氣神經元的持續活動可能延長呼吸暫停。

二、研究目的

核心問題:明確芬太尼如何影響背外側腦橋(含K?lliker-Fuse核和臂旁外側核)不同類型呼吸神經元的放電活動,以揭示阿片類藥物導致呼吸抑制的神經元機制。

背景動機:阿片類藥物通過腦干μ阿片受體(MOR)抑制呼吸,背外側腦橋是呼吸節律調控關鍵區域,但其神經元放電表型(phenotype)對阿片的特異性響應尚不清楚。

三、研究思路

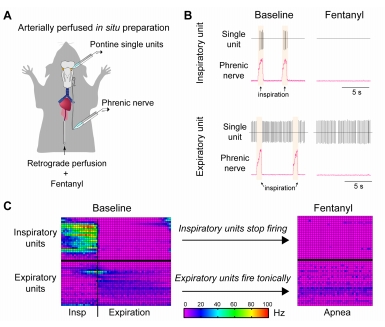

實驗模型:

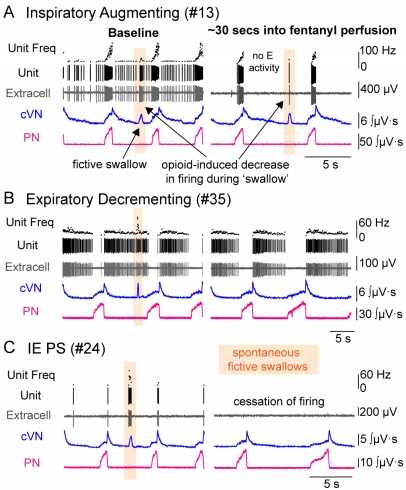

采用大鼠離體動脈灌流心臟-腦干標本(in situ arterially perfused working heart-brainstem preparation),排除麻醉干擾(圖1A)。

同步記錄膈神經(PN)和迷走神經(cVN)呼吸運動輸出,以及背外側腦橋單神經元單位放電(圖2-3)。

干預設計:

基線期:記錄正常三相呼吸(inspiration, post-inspiration, late-expiration)下的神經元活動。

芬太尼期:灌流含芬太尼(300 nM)溶液,誘導呼吸暫停(圖1B)。

納洛酮期:灌流納洛酮(1μM)逆轉芬太尼效應。

神經元分類:基于放電模式將神經元分為吸氣類(5亞型)和呼氣類(5亞型)(圖2-3)。

四、測量的數據及其研究意義

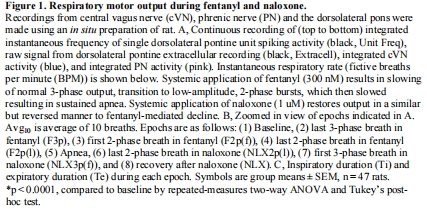

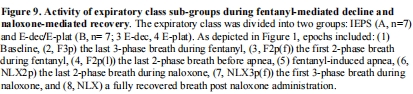

1. 呼吸運動輸出動態(圖1)

數據來源:圖1B(原始神經信號)和圖1C(吸氣/呼氣時長統計)。

關鍵結果:

芬太尼導致呼吸從三相模式(含吸氣后階段)→雙相模式(無吸氣后)→呼吸暫停。

納洛酮逆轉后呼吸頻率加快(Ti和Te縮短)。

研究意義:量化芬太尼對呼吸節律的漸進性破壞,為神經元活動分析提供時間框架。

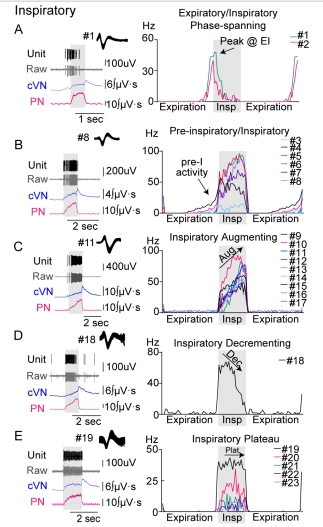

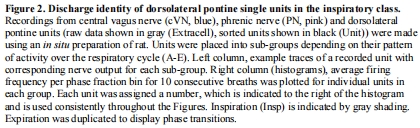

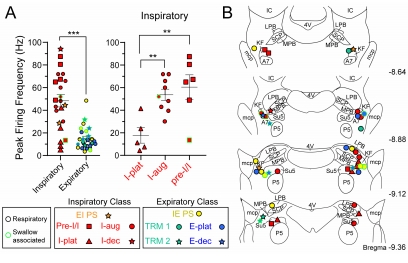

2. 神經元放電模式分類(圖2-3)

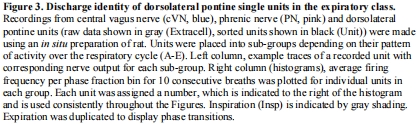

數據來源:圖2(吸氣類)和圖3(呼氣類)的放電模式示例及直方圖。

關鍵結果:

吸氣類(23個):包括EIPS、pre-I/I、I-aug、I-dec、I-plat亞型(圖2)。

呼氣類(24個):包括IEPS、E-dec、E-plat、TRM1、TRM2亞型(圖3)。

研究意義:建立背外側腦橋呼吸神經元分類標準,明確不同表型對阿片的潛在敏感性差異。

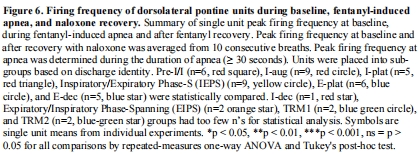

3. 芬太尼對神經元放電的影響(圖5-6)

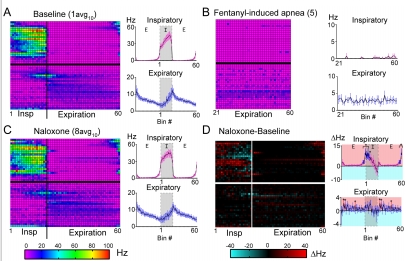

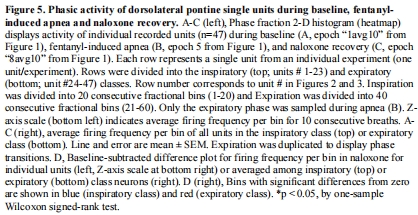

數據來源:圖5(相位分數熱圖)和圖6(峰值放電頻率統計)。

關鍵結果:

吸氣類:78%在呼吸暫停中沉默,I-aug和pre-I/I放電頻率顯著降低(Δ=53.2 Hz, p<0.0001)。

呼氣類:79%在呼吸暫停中持續放電,IEPS頻率降低(Δ=12.4 Hz, p=0.008),但E-plat無變化。

研究意義:首次揭示阿片對背外側腦橋呼吸神經元的差異化抑制——吸氣神經元更敏感。

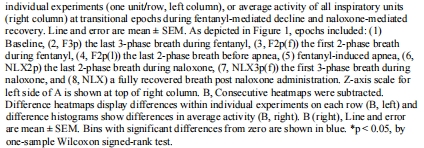

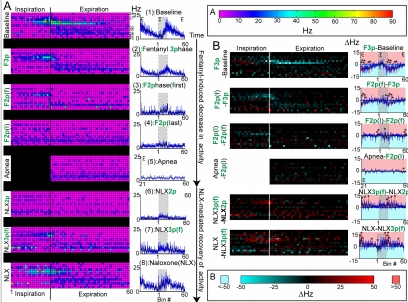

4. 呼吸模式轉換期的神經元活動(圖7-9)

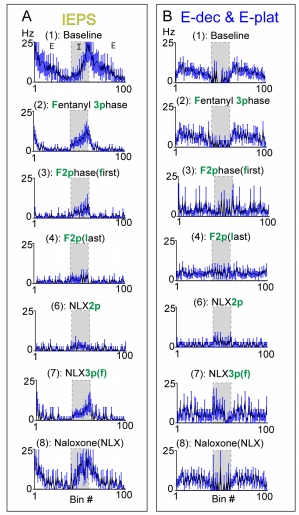

數據來源:圖7(吸氣類)和圖8(呼氣類)在呼吸轉換期的相位分數熱圖。

關鍵結果:

從三相→雙相呼吸:晚期吸氣(late-I)和吸氣后(post-I)神經元活動缺失(圖7B)。

呼氣類神經元:在雙相呼吸中失去相位節律,轉為緊張性放電(圖8A)。

研究意義:揭示呼吸模式異常(如吸氣終止延遲)的神經元基礎,解釋阿片導致"喘息樣呼吸"的機制。

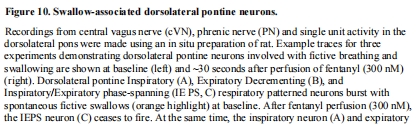

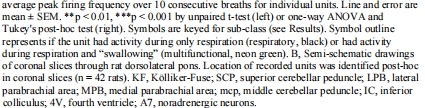

5. 吞咽相關神經元(圖10)

數據來源:圖10(吞咽相關神經元示例)。

關鍵結果:

27%神經元(多為呼氣類)參與吞咽協調,40%在芬太尼呼吸暫停中沉默。

定位集中于K?lliker-Fuse核(圖4B)。

研究意義:提示阿片可能通過抑制這些神經元導致上氣道功能異常(如誤吸風險)。

五、結論

核心機制:

芬太尼通過抑制背外側腦橋吸氣神經元(尤其late-I/post-I活動)破壞呼吸節律,導致呼吸模式異常。

呼氣神經元的持續緊張性放電可能延長呼吸暫停。

呼吸模式轉換:晚期吸氣和吸氣后神經元活動缺失是三相呼吸→雙相呼吸轉換的標志。

臨床啟示:背外側腦橋是阿片呼吸抑制的關鍵靶點,需開發選擇性保護吸氣神經元的干預策略。

六、丹麥Unisense電極測量數據的詳細解讀

1. 測量方法與目的

技術原理:使用Unisense微傳感器(50μm尖端)實時測量腦橋組織氧分壓(pO?)和pH(方法2.7節)。

實驗設計:在芬太尼誘導呼吸暫停期及納洛酮恢復期同步監測,排除灌流系統代謝干擾。

2. 關鍵數據與意義

數據結果(正文結果部分):

氧分壓:基線=134±4 mmHg → 芬太尼期=135±4 mmHg → 納洛酮期=142±6 mmHg(p>0.05)。

pH:基線=7.13±0.03 → 芬太尼期=7.14±0.03 → 納洛酮期=7.15±0.03(p>0.05)。

研究意義:

排除混雜因素:證實神經元活動變化非灌流壓力/代謝異常所致,強化芬太尼藥理效應的特異性。

技術優勢:

傳統電生理難以同步監測組織代謝,Unisense實現原位多參數驗證。

高空間分辨率(50μm)精準定位腦橋深層組織,避免整體灌流參數偏差。

領域價值:為離體腦干標本研究設立嚴格代謝對照標準,推動神經藥理學研究可靠性。

3. 對核心結論的支持

芬太尼對呼吸神經元的抑制獨立于缺氧/酸中毒,直接由μ阿片受體激活介導(如GIRK鉀通道開放)。

納洛酮恢復呼吸活動時,pH/pO?未波動,進一步驗證其特異性拮抗作用。