熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Reactive Nitrogen Hotspots Related to Microscale Heterogeneity in Biological Soil Crusts

與生物土壤結皮微尺度異質性相關的活性氮熱點

來源:Environ. Sci. Technol. 2022, 56, 11865?11877

摘要核心內容

本研究通過多尺度技術(X射線顯微斷層掃描、熒光顯微鏡和微電極)揭示了生物土壤結皮(biocrusts)中微觀異質性如何驅動活性氮(Nr)排放的機制:

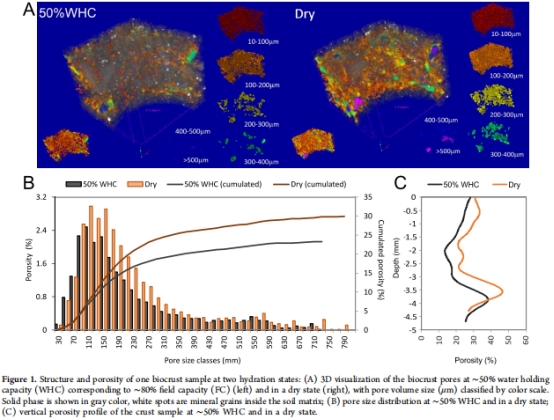

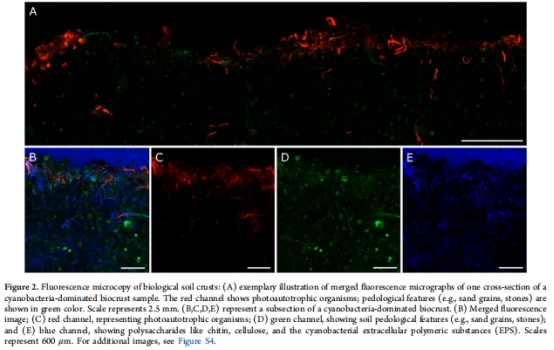

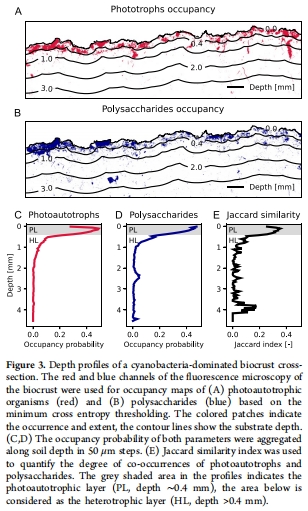

孔隙結構異質性:結皮在干濕循環中呈現穩定的混合孔隙結構(圖1),表層0-0.4 mm為光合自養層(PL),深層為異養層(HL),微生物呈斑塊狀分布(圖2-3)。

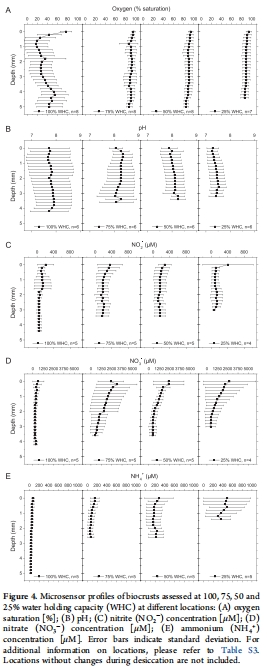

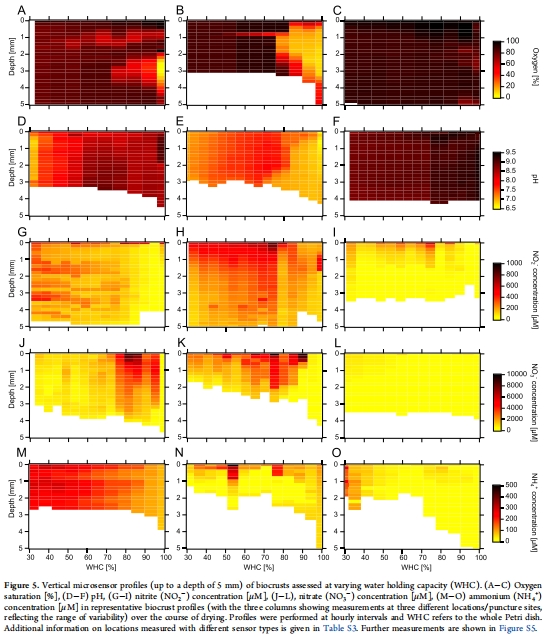

化學梯度動態:微電極測量顯示pH(6.5-9.5)、O?(最低30%飽和度)、NO??(6-800 μM)等參數在毫米尺度存在顯著垂直/水平梯度(圖4-5)。

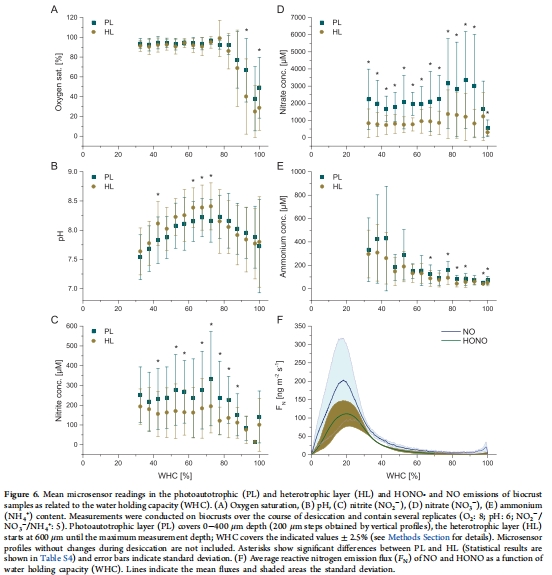

排放峰值機制:HONO和NO排放峰值出現在20%持水容量(WHC)時(圖6F),與pH下降和NO??積累相關(圖6B-C)。

微生物過程共存:好氧(硝化)和厭氧(反硝化)過程在微尺度上同時發生,受孔隙結構和含水量調控。

研究目的

解析微觀異質性:探究生物結皮孔隙結構、微生物分布與化學梯度的空間關聯。

揭示Nr排放機制:闡明微尺度環境如何驅動HONO和NO的排放動態。

量化關鍵驅動因子:確定含水量(WHC)對氮轉化路徑及氣體排放的影響。

研究思路與技術路線

采用 "結構-過程-功能"多尺度整合策略:

結構表征:

X射線顯微CT:量化不同含水量(50% WHC vs. 干燥)下孔隙分布(圖1A-C)。

熒光顯微鏡:定位光合自養生物(葉綠素熒光)和胞外多糖(Calcofluor染色)的空間分布(圖2-3)。

過程監測:

微電極陣列:垂直剖面測量pH、O?、NO??、NO??、NH??濃度(丹麥Unisense OX-100氧電極、pH-100電極及LIX離子選擇性微電極)(圖4-5)。

動態箱法:同步監測HONO(LOPAP)和NO(化學發光法)排放通量(圖6F)。

數據整合:

關聯微尺度化學梯度與宏觀氣體排放。

統計比較PL與HL層的參數差異(Mann-Whitney U檢驗)。

關鍵數據及研究意義

1. 孔隙結構與微生物分布(圖1-3)

數據:

干燥狀態下孔隙率升高(29.9% vs. 濕態23.3%),最大孔徑增至790 μm(圖1B)。

光合自養生物(PL層)和胞外多糖(EPS)在0-0.4 mm深度呈熱點分布(Jaccard相似指數最高0.6)(圖3E)。

意義:微觀異質性創造了分隔的微生境,支持好氧/厭氧過程共存。

2. 化學梯度動態(圖4-5)

數據:

O?飽和度:100% WHC時深層缺氧(最低18%),70% WHC后全層氧合(>90%)(圖4A, 6A)。

pH:70% WHC時達峰值(8.4),干燥時降至7.6(圖4B, 6B)。

NO??:70% WHC時濃度最高(PL層350 μM),與HONO排放負相關(圖6C,F)。

意義:含水量通過改變擴散阻力與微生物活性,調控氮轉化路徑。

3. Nr排放通量(圖6F)

數據:HONO和NO排放峰值(112.57±113.32 ng m?2 s?1 HONO-N;205.34±34.27 ng m?2 s?1 NO-N)出現在20% WHC。

意義:證實干燥過程中亞硝酸鹽積累與酸化是HONO生成的關鍵驅動力。

丹麥Unisense電極數據的核心價值

1. 技術優勢

高分辨率:100 μm尖端實現毫米級垂直剖面測量(深度分辨率50 μm)。

同步監測:原位同步獲取O?、pH及氮離子(NH??/NO??/NO??)數據。

動態響應:每小時監測干燥過程中實時變化(圖5)。

2. 關鍵發現

缺氧微區證據:100% WHC時檢測到O?飽和度低至18%(圖4A),證實全濕條件下局部厭氧環境存在,支持反硝化發生。

pH驅動機制:發現pH從70% WHC時的堿性(pH~8.4)降至20% WHC時的中性(pH~7.6)(圖6B),與HONO排放峰值同步,驗證了酸化促進HONO揮發的理論假設。

氮轉化熱點:NO??濃度在光合層(PL)顯著高于異養層(HL)(350 μM vs. 200 μM)(圖6C),揭示光合微生物群落主導亞硝酸鹽生成。

3. 研究意義

機制解析:直接量化微尺度化學梯度,揭示傳統通量測量無法捕捉的"熱點時刻"(如70% WHC時NO??積累)。

模型優化:為"酸化-干燥耦合排放模型"(Kim and Or, 2019)提供實證,推動土壤Nr排放的精準預測。

生態啟示:證實干旱區生物結皮是大氣HONO的重要來源,其排放受微環境水分-化學耦合調控。

核心結論

微觀異質性是Nr排放的基石:孔隙結構和微生物斑塊分布創造了共存的好氧(硝化)與厭氧(反硝化)微區。

含水量為關鍵調控因子:

70% WHC:氮轉化活躍期(NO??積累,pH峰值)。

20% WHC:Nr排放峰值期(HONO/NO釋放)。

酸化驅動排放:干燥后期pH下降直接促進HONO從亞硝酸鹽庫釋放。

技術啟示:微電極是解析土壤生物地球化學"黑箱"不可替代的工具。

研究局限與展望

局限:

微電極測量下限為30% WHC,未能覆蓋極干燥條件。

黑暗條件測量忽略光合作用對O?和pH的影響。

未來方向:

整合光照條件研究光合-呼吸平衡對氮循環的影響。

結合宏基因組技術鑒定功能微生物與基因表達。

拓展至不同氣候帶生物結皮驗證普適性。