熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The combined effect of short-term hydrological and N-fertilization manipulation of wetlands on CO?, CH?, and N?O emissions

濕地短期水文和施氮肥操作對CO2、CH4和N2O排放的綜合影響

來源:Environmental Pollution 294 (2022) 118637

摘要核心內容

本研究通過 微宇宙實驗 模擬濕地水文條件(淹沒/濕潤/排水)和高氮負荷(300 kg ha?1)擾動,結合 Unisense微電極剖面技術 和靜態箱法,揭示了水文與氮肥交互作用對濕地溫室氣體排放的影響:

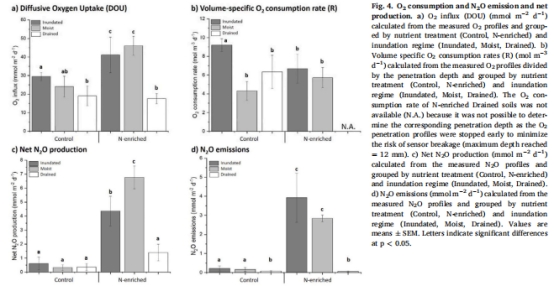

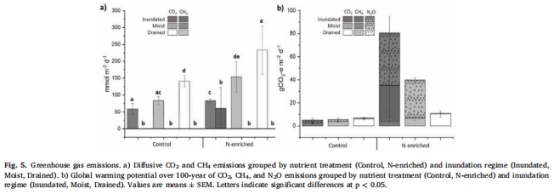

氮肥的放大效應:高氮輸入使排水土壤CO?排放增加40%,淹沒土壤CH?排放激增449倍,濕潤/淹沒土壤N?O排放提升17-18倍(圖4-5)。

水文調控的復雜性:水文恢復(淹沒)雖降低CO?排放,但與氮肥結合時顯著增加CH?和N?O排放,導致全球增溫潛勢(GWP)上升7.5倍(圖5b)。

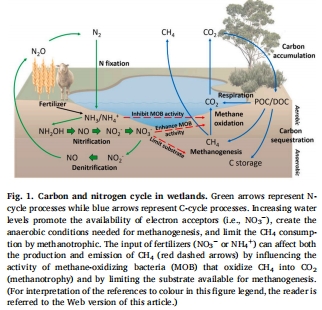

微生物機制:氮肥加劇缺氧環境,促進反硝化和產甲烷作用,改變溫室氣體排放結構(圖1)。

研究目的

量化交互效應:探究水文擾動(排水/濕潤/淹沒)與氮肥添加對CO?、CH?、N?O排放的單獨及聯合影響。

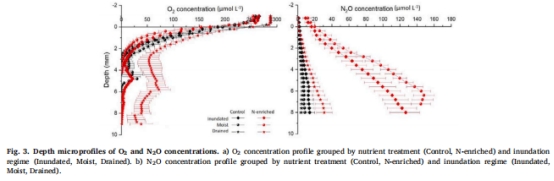

揭示機制:解析O?和N?O的微剖面動態(圖3),闡明微生物驅動的碳氮循環響應機制。

評估修復策略:為濕地水文恢復與氮肥管理提供科學依據。

研究思路與技術路線

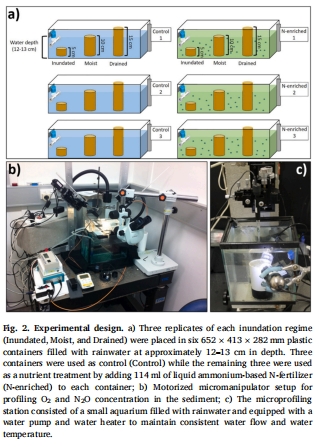

采用 雙因素設計(水文×氮肥) 的微宇宙實驗:

實驗設計:

水文處理:淹沒(水層12-13 cm)、濕潤(間歇性水淹)、排水(無積水)。

氮處理:對照組 vs. 高氮組(300 kg ha?1銨基肥料)。

核心方法:

Unisense微電極:測定O?和N?O的毫米級深度剖面(圖3),計算O?消耗率(DOU)和N?O凈產量(圖4)。

靜態箱-氣相色譜法:測量CO?和CH?擴散通量(圖5)。

全球增溫潛勢(GWP)計算:整合CO?、CH?、N?O排放(100年尺度)。

關鍵數據及研究意義

1. O?和N?O微剖面數據(圖3)

數據:

O?滲透深度:所有處理均≤4 mm(電極測量),氮肥未顯著改變O?分布。

N?O濃度:氮肥使淹沒/濕潤土壤N?O峰值達127–148 μmol L?1(較對照組高82–93%)。

意義:證實氮肥在缺氧條件下優先刺激N?O產生,揭示反硝化菌的活性受水文-氮交互調控。

2. 氣體通量數據(圖4-5)

O?消耗與N?O排放(圖4):

淹沒/濕潤土壤的O?消耗率(DOU)比排水土壤高2倍(p=0.035)。

氮肥使淹沒土壤N?O排放達72.4 mmol m?2 d?1(較排水土壤高72倍)。

CO?與CH?排放(圖5a):

排水土壤CO?排放最高(氮肥使其再增40%)。

氮肥使淹沒土壤CH?排放飆升至61.32 mmol m?2 d?1(對照組為負通量)。

GWP(圖5b):

氮肥+淹沒處理GWP為43.7 g CO?-e m?2 d?1,較對照組高15倍(p<0.05)。

意義:量化水文-氮肥協同效應,證明單純水文恢復可能因氮殘留加劇溫室效應。

3. 微生物機制關聯(圖1)

數據:氮肥促進氨氧化和硝化菌反硝化(nitrifier denitrification),在缺氧條件下增加N?O產量;同時抑制甲烷氧化菌(MOB),提升CH?排放。

意義:構建“氮輸入→O?競爭→微生物群落失衡→溫室氣體釋放”的因果鏈。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理與創新性

電極型號:丹麥Unisense O?/N?O微電極( tip=100 μm),搭配SensorTrace Pro軟件控制。

測量場景:

原位剖面:土壤表層0–8 mm深度,分辨率200 μm(O?)/400 μm(N?O)。

動態響應:在26°C恒溫下測量,避免土樣擾動(圖2c)。

關鍵發現與機制解析

缺氧環境量化:

O?滲透深度≤4 mm(圖3a),證明濕地土壤普遍缺氧。

意義:直接驗證水文狀態(淹沒/濕潤)創造厭氧微區,為反硝化和產甲烷提供條件。

氮肥的放大效應:

氮肥使淹沒土壤N?O濃度峰值提升93%(圖3b),但未改變O?分布。

意義:表明氮輸入通過改變微生物代謝(而非物理擴散)加劇N?O產生。

消耗率計算:

通過菲克定律計算體積特異性O?消耗率(R),發現淹沒土壤R值最高(圖4b)。

意義:揭示高代謝活性與溫室氣體產生的正反饋循環。

研究意義

機制深度:

毫米級分辨率捕捉到“O?耗盡區-N?O富集區”的空間耦合(圖3),證明反硝化熱點位于亞表層(2–4 mm)。

技術優勢:

克服傳統破壞性取樣的局限,真實反映原位生物地球化學過程。

管理啟示:

濕地修復需優先控制氮輸入,否則水文恢復(淹沒)可能因Unisense揭示的微尺度缺氧而加劇N?O排放。

核心結論

氮肥主導排放結構:高氮輸入使N?O成為GWP主要貢獻者(56–83%),尤其在淹沒/濕潤土壤。

水文恢復的局限性:淹沒雖降低CO?排放,但結合氮肥時CH?和N?O排放抵消其碳匯效益。

微生物調控關鍵:氮肥促進反硝化菌和產甲烷菌,抑制甲烷氧化菌,重塑溫室氣體排放格局。

應用價值

濕地修復策略:避免在氮污染區域實施單純水文恢復,需配套氮減排措施(如硝化抑制劑)。

農業管理:排水濕地施氮肥可減少N?O排放(較淹沒狀態低72倍),但需權衡CO?增加風險。

政策參考:支持“氮信用計劃”(如加拿大NERP),通過市場機制激勵氮肥優化使用。

總結:Unisense電極技術通過量化微尺度O?-N?O耦合規律,揭示了濕地修復中“水文-氮肥”的權衡關系,為碳中和目標下的生態系統管理提供技術支撐。