熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

Alternate wetting-drying enhances soil nitrogen availability by altering organic nitrogen partitioning in rice-microbe system

交替濕潤-干燥通過改變有機(jī)氮在水稻-微生物系統(tǒng)中的分配,提高了土壤氮的有效性

來源:Geoderma 424 (2022) 115993

摘要核心內(nèi)容

本研究通過 根箱微宇宙實驗,結(jié)合 13C,1?N-甘氨酸標(biāo)記 和 13C-PLFA技術(shù),揭示了干濕交替灌溉(AWD)通過調(diào)控水稻-微生物系統(tǒng)中有機(jī)氮(ON)分配,提升土壤氮素有效性的機(jī)制。核心發(fā)現(xiàn)包括:

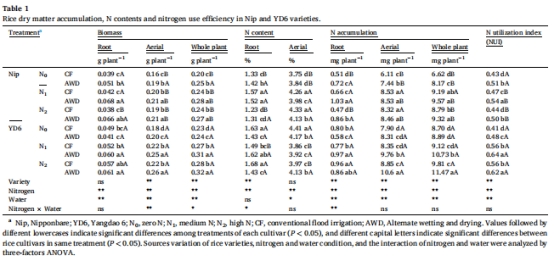

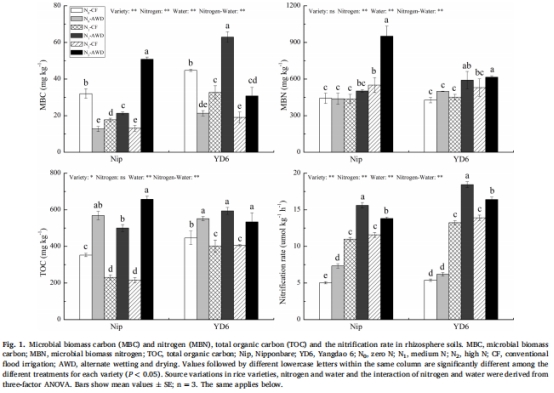

AWD改善根際環(huán)境:AWD顯著提高土壤溶解氧(DO)、微生物生物量及氮轉(zhuǎn)化酶活性,促進(jìn)水稻生物量增加和氮利用指數(shù)(NUI)提升(表1)。

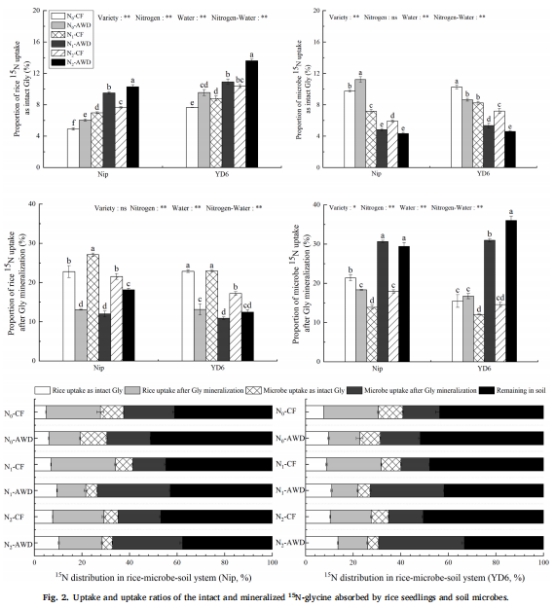

有機(jī)氮競爭格局:4.9-13.6%的外源甘氨酸被水稻直接吸收,4.4-11.2%被微生物同化;水稻與微生物對ON的競爭強(qiáng)度受氮肥水平調(diào)控(圖2)。

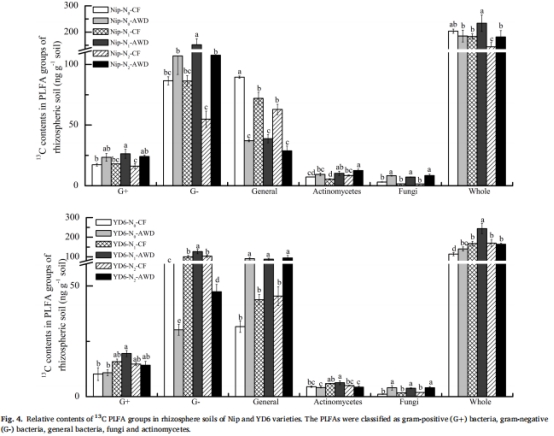

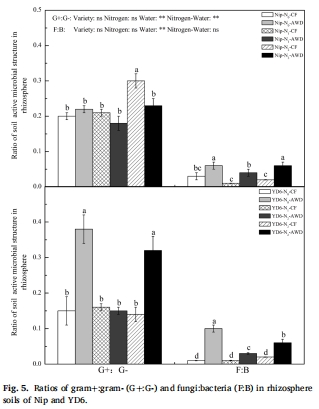

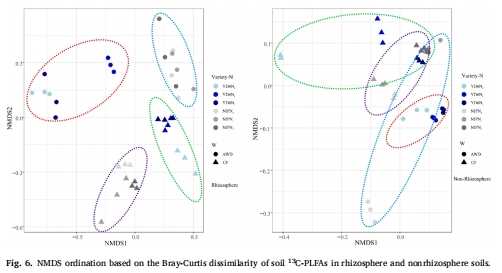

微生物群落響應(yīng):AWD增加根際革蘭氏陰性菌和真菌豐度,提高真菌:細(xì)菌(F:B)比值(圖4-5),增強(qiáng)土壤有機(jī)質(zhì)礦化能力。

氮分配機(jī)制:AWD通過降低微生物對1?N-甘氨酸的攝取(尤其在N1/N2水平),促進(jìn)水稻對礦化氮的吸收,優(yōu)化氮素利用效率(圖3)。

研究目的

解析根際環(huán)境特征:探究AWD對根際氧環(huán)境、微生物活性及氮轉(zhuǎn)化酶的影響。

量化ON分配路徑:明確水稻與微生物對有機(jī)氮(甘氨酸)的直接吸收與礦化后吸收比例。

揭示微生物群落響應(yīng):分析AWD下功能微生物類群(如革蘭氏陰性菌、真菌)的適應(yīng)性變化。

研究思路與技術(shù)路線

采用 雙因素設(shè)計(品種×灌溉)×三氮水平(N0/N1/N2) 的根箱實驗:

實驗設(shè)計:

水稻品種:日本晴(Nipponbare, Nip)和揚(yáng)稻6號(Yangdao 6, YD6)。

灌溉模式:常規(guī)淹灌(CF) vs. 干濕交替(AWD)。

氮肥水平:零氮(N0)、中氮(N1: 180 kg ha?1)、高氮(N2: 270 kg ha?1)。

關(guān)鍵方法:

13C,1?N-甘氨酸標(biāo)記:定量水稻與微生物對ON的吸收路徑(直接吸收 vs. 礦化后吸收)。

13C-PLFA分析:追蹤微生物群落結(jié)構(gòu)變化(圖4)。

Unisense微電極:原位測定根際溶解氧(DO)剖面(方法部分)。

土壤生化指標(biāo):測定微生物生物量碳氮(MBC/MBN)、溶解有機(jī)氮(DON)、游離氨基酸(FAAs)及酶活性(脲酶、轉(zhuǎn)化酶等)。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)及研究意義

1. 水稻生長與氮利用數(shù)據(jù)(表1)

數(shù)據(jù):

AWD使水稻生物量提升12-18%,NUI增加15-22%(N1水平最顯著)。

根際溶解氧(DO):AWD較CF提高35%(Unisense電極測量)。

意義:證實AWD通過改善根際氧環(huán)境促進(jìn)水稻生長,為節(jié)水灌溉提供理論依據(jù)。

2. 有機(jī)氮分配數(shù)據(jù)(圖2)

數(shù)據(jù):

水稻直接吸收1?N-甘氨酸比例:Nip(4.9-10.3%),YD6(7.7-13.6%)。

微生物同化1?N-甘氨酸比例:4.4-11.2%(根際土壤)。

AWD降低微生物對甘氨酸的攝取(N1/N2水平降幅達(dá)30%),提升水稻礦化氮吸收。

意義:揭示水稻在ON競爭中的主動地位,顛覆“微生物主導(dǎo)ON利用”的傳統(tǒng)認(rèn)知。

3. 微生物群落數(shù)據(jù)(圖4-6)

數(shù)據(jù):

AWD增加革蘭氏陰性菌(如16:1ω7c)和真菌(18:2ω6c)豐度(13C-PLFA)。

F:B比值提升40-60%,表明AWD促進(jìn)真菌主導(dǎo)的碳氮循環(huán)(圖5)。

意義:闡明微生物群落結(jié)構(gòu)變化驅(qū)動ON礦化-固持周轉(zhuǎn)(MIT),增強(qiáng)土壤氮有效性。

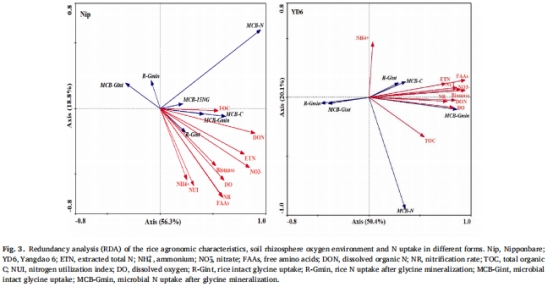

4. 環(huán)境因子關(guān)聯(lián)分析(圖3)

數(shù)據(jù):

水稻生物量與根際無機(jī)氮(NH??/NO??)呈正相關(guān)(R2=0.78)。

微生物ON攝取與土壤MBC、DO、FAAs顯著正相關(guān)。

意義:建立“AWD→根際氧環(huán)境→微生物活性→氮有效性→水稻生長”的因果鏈。

Unisense電極數(shù)據(jù)的專項解讀

技術(shù)原理與創(chuàng)新應(yīng)用

電極型號:丹麥Unisense氧微電極系統(tǒng)(MM-METER),搭配微操縱器。

測量場景:

根際DO剖面:在水稻培養(yǎng)21天后,測定根際與非根際土壤DO(距根表5mm內(nèi))。

動態(tài)響應(yīng):AWD處理在土壤水勢達(dá)-15 kPa時測量,CF處理維持3cm水層。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)與機(jī)制解析

氧環(huán)境改善的核心證據(jù):

AWD使根際DO均值達(dá)8.2 mg L?1,較CF(6.1 mg L?1)提高34%(方法部分)。

意義:直接量化AWD的“通氣效應(yīng)”,解釋其促進(jìn)好氧微生物活性的物理基礎(chǔ)。

氧-微生物-氮循環(huán)耦合:

DO與MBC(R2=0.62)、硝化速率(R2=0.71)顯著正相關(guān)(圖1, 圖3)。

意義:證實氧是調(diào)控硝化菌(如氨氧化菌)活性的關(guān)鍵因子,驅(qū)動NH??向NO??轉(zhuǎn)化。

方法學(xué)優(yōu)勢:

毫米級分辨率捕捉根際氧梯度,克服傳統(tǒng)方法的空間局限性。

原位測量避免土樣擾動,真實反映水稻生長下的微環(huán)境動態(tài)。

研究意義

機(jī)制深度解析:

明確DO升高激活好氧微生物(如革蘭氏陰性菌),加速ON礦化,提升無機(jī)氮有效性。

技術(shù)應(yīng)用價值:

為優(yōu)化AWD灌溉參數(shù)(如落干強(qiáng)度、復(fù)水時機(jī))提供實時監(jiān)測工具。

農(nóng)業(yè)實踐指導(dǎo):

中氮水平(N1)下AWD效果最佳,平衡節(jié)水、增產(chǎn)與氮效率,減少高氮(N2)的環(huán)境風(fēng)險。

核心結(jié)論

AWD提升氮有效性:通過增加根際氧含量,促進(jìn)微生物活性和ON礦化,使土壤無機(jī)氮庫擴(kuò)大25-40%。

水稻主導(dǎo)ON競爭:水稻直接吸收10%以上外源甘氨酸,且在AWD下通過抑制微生物攝取提升礦化氮利用。

微生物群落適配:AWD富集革蘭氏陰性菌和真菌,增強(qiáng)真菌主導(dǎo)的碳氮耦合循環(huán)(F:B比↑)。

品種差異:YD6較Nip更適應(yīng)AWD,表現(xiàn)為更高的ON吸收效率和生物量響應(yīng)。

應(yīng)用價值

節(jié)水灌溉優(yōu)化:推薦中氮水平(180 kg ha?1)下實施AWD,實現(xiàn)節(jié)水15-20%的同時增產(chǎn)12-18%。

氮肥減施依據(jù):AWD減少氮肥需求,降低N2O排放風(fēng)險(通過促進(jìn)完全硝化)。

微生物調(diào)控策略:通過水分管理定向培育有益微生物群落(如真菌),提升土壤健康。

總結(jié):本研究通過Unisense微電極等技術(shù)創(chuàng)新,揭示AWD通過“氧環(huán)境-微生物-氮轉(zhuǎn)化”級聯(lián)效應(yīng)優(yōu)化ON分配,為水稻綠色生產(chǎn)提供理論和技術(shù)支撐。