熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Millimetre scale aeration of the rhizosphere and drillosphere

根際和土壤層的毫米級通氣

來源:European Journal of Soil Science .2022;73:e13269.

摘要核心內容

本研究通過結合X射線計算機斷層掃描(X-ray CT)和微電極傳感技術,揭示了根際(rhizosphere)與蚯蚓孔周圍(drilosphere)毫米尺度孔隙結構對土壤通氣的調控機制。核心發現包括:

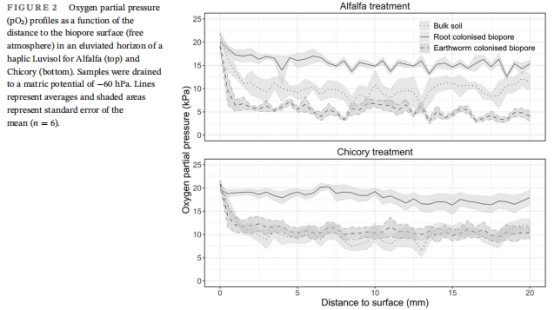

通氣增強效應:生物孔(根或蚯蚓形成)周圍土壤的氧氣濃度(pO?)和相對擴散系數(Ds/D?)顯著高于非生物孔區域(圖2-3)。

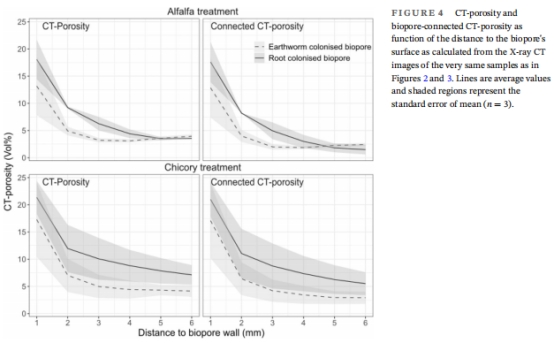

孔隙結構差異:根系形成的生物孔具有更高連通性的側向孔隙網絡(CT孔隙度35%),而蚯蚓孔周圍因分泌物堵塞孔隙,連通性較低(CT孔隙度25%)(圖4)。

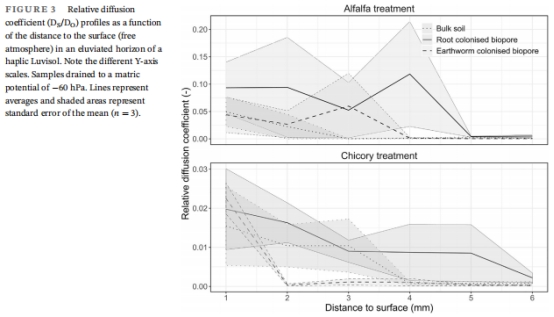

功能關聯:孔隙連通性直接決定氧氣擴散效率,根際區域的Ds/D?值(0.08)是蚯蚓孔周圍(0.02)的4倍(圖3)。

生物學意義:根際優越的通氣條件支持更高的微生物活性和根系呼吸,影響養分礦化與碳循環。

研究目的

解析孔隙結構差異:比較根際與蚯蚓孔周圍毫米尺度孔隙幾何特征(連通性、孔隙度)。

量化通氣功能:測定不同生物孔界面氧氣傳輸動力學(擴散系數、氧分壓剖面)。

建立結構-功能關聯:驗證孔隙連通性對土壤通氣效率的調控作用。

研究思路與技術路線

采用 原位采樣→多尺度成像→微傳感測量→數據關聯 策略:

樣品采集:

德國Luvisol土壤45-60 cm深層取樣(黏土質壤土),選取苜蓿(alfalfa)和菊苣(chicory)根系形成的生物孔及蚯蚓孔。

結構表征:

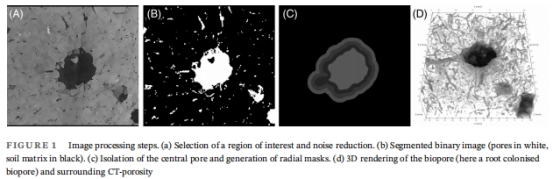

X-ray CT掃描(64.65 μm分辨率)重建孔隙3D網絡,量化總孔隙度(CT-porosity)和連通孔隙度(connected CT-porosity)(圖1)。

功能測量:

氧分壓(pO?)剖面:Unisense微電極(100 μm尖端)沿生物孔壁向基質內每100 μm測點(圖2)。

相對擴散系數(Ds/D?):雙傳感器相位差法計算氧氣擴散效率(圖3)。

數據整合:

關聯CT孔隙參數(圖4)與微傳感數據(圖2-3),解析結構對通氣功能的調控機制。

關鍵數據及研究意義

1. 孔隙結構數據(圖4)

數據:

根際側向孔隙度:35%(苜蓿)、32%(菊苣),顯著高于蚯蚓孔(25%)。

根際連通孔隙占比:>90%,蚯蚓孔僅70%。

意義:首次量化根際“高連通孔隙網絡”的結構優勢,解釋其高效通氣的物理基礎。

2. 氧分壓剖面(圖2)

數據:

根際區域pO?:17 kPa(距孔壁2 mm處),比蚯蚓孔(10 kPa)高7 kPa。

氧氣滲透深度:根際達5 mm,蚯蚓孔僅3 mm。

意義:證實根際更優的氧氣供應能力,支持好氧微生物活動與根系呼吸。

3. 相對擴散系數(圖3)

數據:

根際Ds/D?:0.08(距孔壁1 mm),蚯蚓孔僅0.02。

擴散效率隨距離衰減:根際在5 mm處仍保持0.03,蚯蚓孔在3 mm趨近于0。

意義:明確孔隙連通性對氣體傳輸效率的直接調控,為土壤呼吸模型提供參數。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理與創新應用

電極型號:丹麥Unisense Clark型氧微電極(100 μm尖端),搭配微操縱器(1 μm精度)。

測量場景:

pO?剖面:垂直生物孔壁每100 μm測點,實時記錄氧梯度(圖2)。

Ds/D?計算:雙傳感器相位差法(圖3),通過交替通入空氣/氮氣誘導正弦氧濃度波動,依據相位滯后計算擴散系數。

關鍵發現與機制解析

根際通氣優勢量化(圖2):

根際pO?比蚯蚓孔高40%,證實根系通過側向孔隙增強氧氣橫向擴散。

意義:推翻“生物孔周圍均質壓實”假設,揭示根系的“工程效應”。

擴散效率的空間異質性(圖3):

Ds/D?在根際隨距離緩慢下降(1→5 mm:0.08→0.03),蚯蚓孔驟降(1→3 mm:0.02→0)。

意義:首次捕捉毫米尺度擴散衰減規律,驗證CT顯示的孔隙連通性差異(圖4)。

方法學突破:

克服傳統擴散池需樣品兩端暴露的限制,實現單端暴露生物孔的原位測量(圖S1C)。

研究意義

機制深度解析:

明確根系通過誘導收縮-膨脹循環產生裂縫孔隙(RIMs),而蚯蚓分泌物堵塞孔隙(圖4),直接調控氧氣傳輸路徑。

模型參數化支持:

提供毫米尺度Ds/D?實測值,改進土壤呼吸和碳周轉模型的空間分辨率。

農業應用啟示:

深根作物(如苜蓿)種植2年即可形成高連通根際孔隙(圖4),為可持續農業中“生物鉆孔”技術提供理論依據。

核心結論

孔隙結構分異:根系生物孔通過側向孔隙網絡(RIMs)增強連通性,蚯蚓孔因分泌物堵塞孔隙導致連通性低。

通氣功能差異:根際氧氣濃度(pO?↑40%)和擴散效率(Ds/D?↑300%)顯著高于蚯蚓孔周圍。

生物學效應:根際優越的通氣條件支持更高微生物活性與根系呼吸,影響深層土壤碳氮循環。

應用價值

農業實踐:優先選擇深根作物(如苜蓿)輪作,以改善深層土壤通氣,提升養分利用效率。

土壤修復:利用根系工程效應修復壓實土層,增強污染物好氧降解。

模型優化:毫米尺度擴散參數(Ds/D?)提升土壤-植物系統氣體傳輸模型精度。

總結:本研究通過Unisense微電極等技術創新,揭示根際與蚯蚓孔周圍毫米尺度通氣差異的物理-生物耦合機制,為土壤健康管理提供科學依據。