熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Long-term exposure to nano-TiO? interferes with microbial metabolism and electron behavior to influence wastewater nitrogen removal and associated N?O emission

長期暴露于納米TiO2 會干擾微生物代謝和電子行為,從而影響廢水脫氮和相關的N2O排放

來源:Environmental Pollution 311 (2022) 119930

摘要核心內容

本研究首次揭示長期暴露于納米二氧化鈦(nano-TiO?)對廢水生物脫氮(BNR)系統氮轉化效率及溫室氣體N?O排放的劑量效應與恢復潛力。通過四級濃度(1、10、25、50 mg/L)的序批式反應器(SBR)實驗發現:

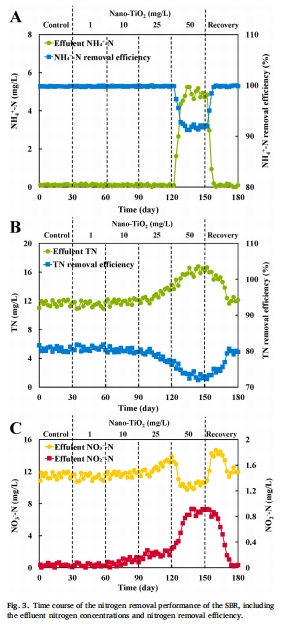

氮去除抑制:≥10 mg/L nano-TiO?顯著降低氨氮(NH??-N)和總氮(TN)去除率(圖3),50 mg/L時TN去除率降至72.2%(對照80.1%)。

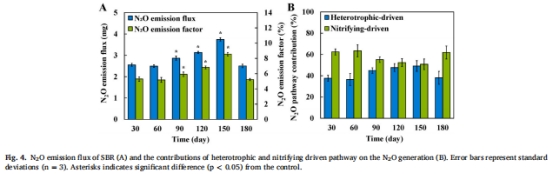

N?O排放激增:N?O排放通量隨nano-TiO?濃度升高增加22.7%-46.6%,排放因子最高達61.8%(對照37.6%,圖4A)。

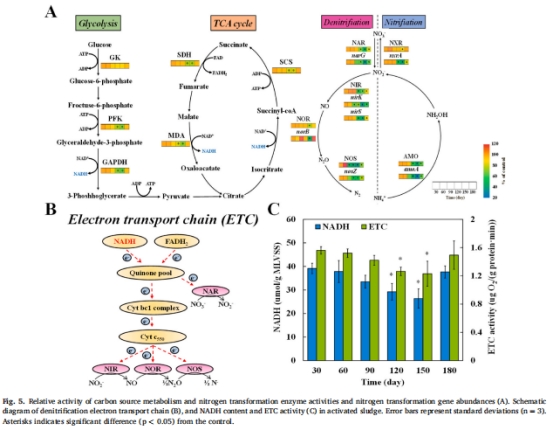

分子機制:nano-TiO?抑制碳源代謝(GAPDH、MDA酶活性↓)、電子傳遞鏈(ETC活性↓)及反硝化酶(NOS活性↓),導致電子競爭失衡(圖5)。

恢復潛力:停用nano-TiO?后30天,脫氮效率與N?O排放完全恢復(圖3-4)。

研究目的

量化長期暴露效應:評估nano-TiO?對BNR系統脫氮效率及N?O排放的劑量依賴性影響。

揭示分子機制:從微生物代謝(碳源利用、電子傳遞)、功能酶活性及菌群結構角度解析N?O生成機制。

評估恢復潛力:探究停用nano-TiO?后系統的自我修復能力。

研究思路與技術路線

采用 梯度暴露→多組學分析→恢復驗證 策略:

SBR長期運行:

建立SBR反應器(1.5 L),以厭氧/好氧交替模式運行(周期8 h)。

分階段添加nano-TiO?(1→10→25→50 mg/L,每級30天),隨后30天恢復期(無添加)。

多維度監測:

性能指標:NH??-N、NO??-N、NO??-N、TN去除率及N?O排放(圖3-4)。

代謝活動:糖酵解(GK、GAPDH)、TCA循環(MDA、SCS)、ETC活性及NADH含量(圖5)。

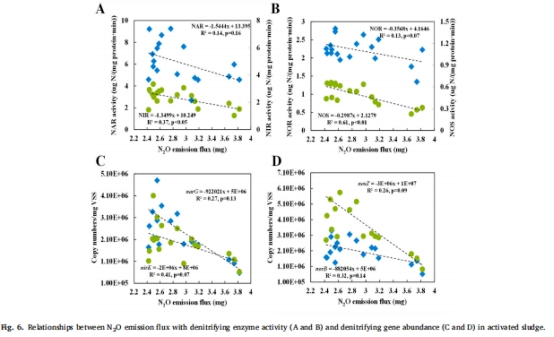

分子生物學:功能基因(amoA、nirK、nosZ)豐度、酶活性及微生物群落(高通量測序,圖6)。

機制驗證:

批次實驗區分硝化/反硝化途徑對N?O貢獻(圖4B)。

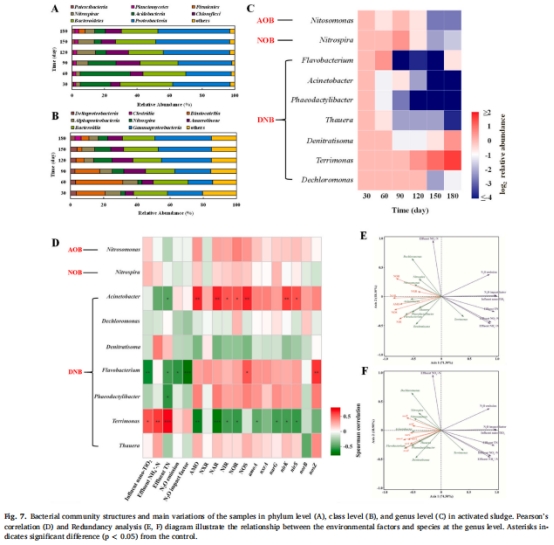

相關性分析揭示環境因子與菌群關聯(圖7D-F)。

關鍵數據及研究意義

1. 氮去除與N?O排放(圖3-4)

數據:

50 mg/L nano-TiO?暴露時,TN去除率↓至72.2%(對照80.1%),N?O排放因子↑至61.8%(圖4A)。

批次實驗顯示:異養反硝化對N?O貢獻從37.6%(對照)↑至47.7%(50 mg/L,圖4B)。

意義:首次量化nano-TiO?對BNR系統溫室氣體排放的長期影響,為廢水廠碳足跡評估提供依據。

2. 微生物代謝抑制(圖5)

數據:

50 mg/L nano-TiO?使GAPDH、MDA酶活性↓21.2%,ETC活性↓33.7%,NADH↓28.5%(圖5C)。

NOS活性↓76.5%,nosZ基因豐度↓66.5%(圖5A)。

意義:證實nano-TiO?通過抑制電子傳遞與競爭(NOR vs. NOS)導致N?O積累(圖5B)。

3. 菌群結構變化(圖6)

數據:

黃桿菌屬(Flavobacterium)豐度↓65.9%(50 mg/L),其攜帶nosZ基因(圖6C)。

群落多樣性(Chao指數)從1231.6↓至1106.7(表S2)。

意義:功能菌衰減(如Flavobacterium)直接關聯N?O還原能力下降。

4. 恢復潛力(圖3-4)

數據:停用nano-TiO?后30天,TN去除率恢復至80.4%,N?O排放因子回歸基線(圖3-4)。

意義:BNR系統對nano-TiO?脅迫具強恢復力,支撐廢水廠應對突發納米污染的策略設計。

核心結論

劑量效應:≥10 mg/L nano-TiO?顯著抑制脫氮效率并促進N?O排放,主要歸因于 電子傳遞抑制 和 NOS酶活性下降。

微生物機制:碳源代謝受阻→NADH↓→ETC活性↓→反硝化酶電子競爭失衡(NOR優先于NOS)→N?O積累。

恢復特性:停用后30天系統功能完全恢復,歸因于 菌群多樣性緩沖 及 功能冗余。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理與部署

型號與功能:丹麥Unisense N?O微電極(N2O-NP®),檢測限0.1 μM,每30秒實時監測液相/氣態N?O(方法2.5)。

部署場景:

SBR周期內N?O通量動態(圖4A)。

批次實驗中硝化/反硝化途徑貢獻率量化(圖4B)。

關鍵發現與機制解析

高分辨率通量監測(圖4A):

電極捕捉到50 mg/L nano-TiO?暴露期N?O通量峰值↑46.6%,且排放持續至好氧期結束。

意義:秒級分辨率揭示nano-TiO?暴露下N?O生成與電子傳遞抑制的實時關聯。

途徑貢獻解析(圖4B):

電極數據顯示:異養反硝化對N?O貢獻率↑30.8%(50 mg/L),直接驗證 電子競爭失衡 機制。

意義:區分硝化(AOB)與反硝化(DNB)途徑貢獻,明確nano-TiO?主要刺激 異養反硝化途徑N?O生成。

恢復動態追蹤:

恢復期N?O通量逐日下降,30天后回歸基線,印證 代謝活性可逆性。

研究意義

方法學突破:

Unisense電極實現 原位、秒級監測,克服傳統離線分析的滯后性,精準量化瞬態N?O排放峰值(如好氧末期的通量驟升)。

機制深度解析:

高時間分辨率數據關聯 亞硝酸鹽積累(圖3C)與 N?O生成動態,為“電子競爭理論”提供實證。

工程預警價值:

實時監測N?O可作為nano-TiO?毒性的 生物標志物,指導廢水廠及時調控應對納米污染事件。

理論與應用價值

納米風險預警:建議控制進水中nano-TiO?濃度<10 mg/L(環境相關濃度)以避免脫氮效率損失及N?O激增。

恢復策略:短期停用納米材料可激活系統自我修復,減少物化處理依賴。

電極技術推廣:Unisense微電極適用于復雜污泥體系,為界面反應與電子傳遞研究提供工具支持。

總結:本研究通過Unisense電極揭示nano-TiO?干擾微生物電子傳遞鏈的劑量效應,為廢水處理廠應對納米污染提供機制依據與恢復策略,凸顯實時N?O監測在環境風險評估中的關鍵作用。