熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Coupled catalytic-biodegradation of toluene over manganese oxide-coated catalytic membranes

氧化錳涂層催化膜上甲苯的耦合催化生物降解

來源:Environmental Science and Pollution Research (2022) 29:73552–73562

摘要核心內容

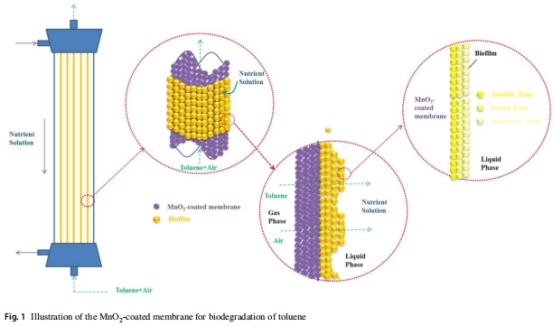

本研究提出了一種二氧化錳(MnO?)催化膜耦合生物降解技術,用于處理氣態甲苯污染物。在催化膜生物膜反應器(CMBfR)中連續運行200天,甲苯去除率達91%。MnO?催化膜通過產生氧空位和活性氧物種,將甲苯轉化為苯甲醛、苯甲酸等易生物降解中間產物,再由生物膜中的微生物群落(以Pseudomonas、Hydrogenophaga為主)徹底礦化為CO?和H?O。該技術實現了催化與生物降解的協同增效,為揮發性有機物(VOCs)治理提供了新思路。

研究目的

開發高效VOCs處理技術:構建MnO?/聚丙烯(PP)催化膜耦合生物反應器,提升疏水性VOCs(如甲苯)的去除效率。

闡明協同機制:解析MnO?催化氧化與微生物降解的耦合路徑,明確中間產物轉化規律。

優化菌群功能:識別優勢降解菌種及功能基因,揭示Mn耐受性與甲苯代謝的關聯性。

研究思路與技術路線

采用 材料制備→反應器構建→長期運行→機制解析 的四步策略:

催化膜制備:

通過浸漬法將MnO?負載于PP中空纖維膜(圖1),形成10-20μm催化層(SEM顯示晶體呈棒狀結構,圖7b-c)。

反應器設計:

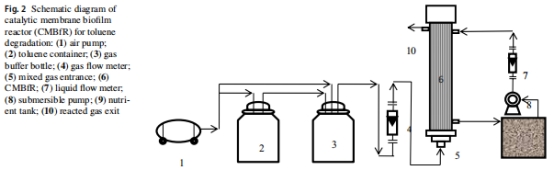

構建CMBfR系統(圖2),包含甲苯進氣單元、營養液循環單元及MnO?/PP膜組件。

長期性能驗證:

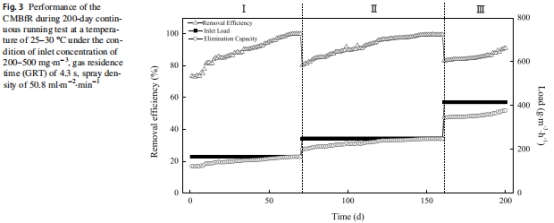

分三階段(200天)測試不同甲苯濃度(200→500 mg/m3)下的去除效率(圖3)。

機制深度解析:

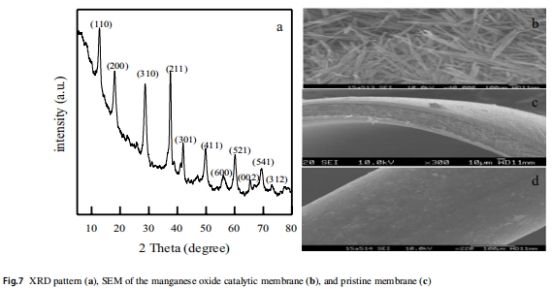

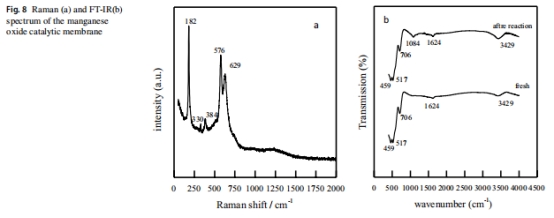

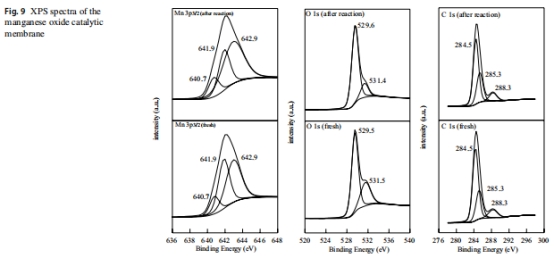

表征催化劑(XRD/Raman/XPS/FT-IR,圖7-9)

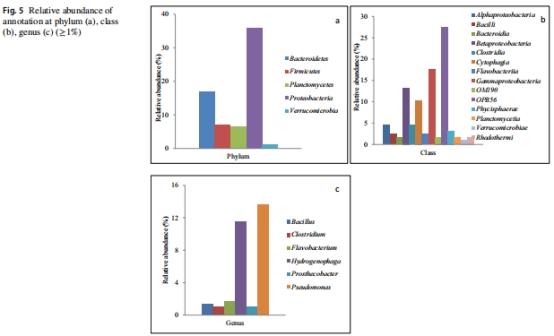

分析生物膜菌群(16S rDNA測序,圖5)

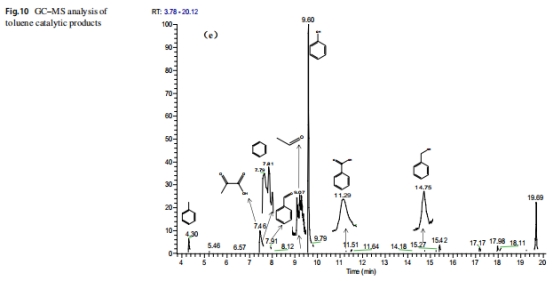

鑒定代謝中間產物(GC-MS,圖10)

Unisense電極監測生物膜氧分布(圖11)

關鍵數據及研究意義

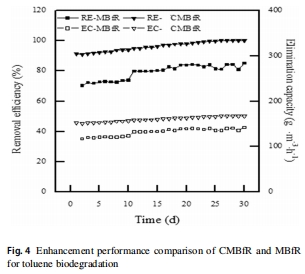

1. 催化膜性能提升(圖3-4)

2.

數據:

CMBfR甲苯去除率(91%)顯著高于無催化膜的MBfR(77.3%),消除容量提升27.9 g·m?3·h?1(圖4)。

MnO?催化使甲苯直接氧化為苯甲醛(GC-MS檢出,圖10),生物降解負荷降低。

意義:首次證實MnO?/PP膜可通過表面氧空位(XPS驗證Mn3?占比29.7%,圖9)促進甲苯初始氧化,緩解生物膜負擔。

2. 生物膜菌群結構(圖5)

數據:

優勢菌門:Proteobacteria(35.8%)、Bacteroidetes(17%)(圖5a)。

關鍵菌屬:Pseudomonas(13.7%)、Hydrogenophaga(11.5%)兼具甲苯降解與Mn耐受性(圖5c)。

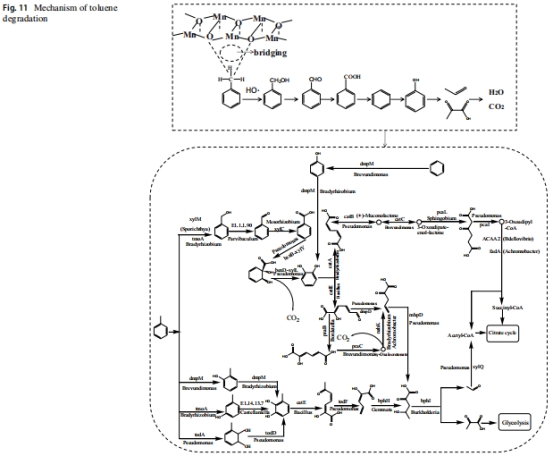

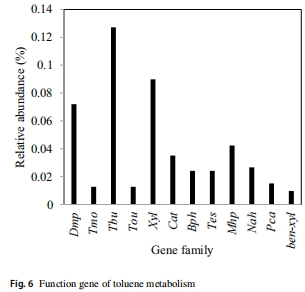

意義:揭示菌群通過benB-xylY、catE等基因(圖6)代謝催化中間產物,完成礦化。

3. 溶解氧分區(Unisense電極數據,圖11)

數據:

好氧區(厚度480 μm):DO=2.26–7.27 mg/L,負責中間產物徹底礦化。

缺氧區(厚度30 μm):DO=0.23–0.49 mg/L,主導MnO?催化氧化甲苯。

意義:Unisense微電極首次量化生物膜內氧梯度,證實“缺氧催化+好氧生物”的分區協同機制。

4. 催化劑特性(圖7-9)

數據:

XRD/Raman:確認α-MnO?晶型(圖7a),182 cm?1峰指示Mn缺陷(圖8a)。

XPS:Mn3?占比40.4%→29.7%(反應后),氧空位增加(圖9)。

意義:氧空位吸附質子生成·OH(FT-IR檢出3429 cm?1峰,圖8b),提升低溫催化活性。

核心結論

催化-生物協同增效:MnO?催化將甲苯轉化為易降解中間體(苯甲醛、苯甲酸),生物膜進一步礦化,去除率提升13.7%。

菌群功能適配:Pseudomonas等菌屬通過tmoA、catE基因代謝中間產物,并耐受Mn2?脅迫。

氧分區關鍵證據:Unisense電極證實生物膜內存在缺氧/好氧分區,為協同機制提供直接證據。

應用潛力:CMBfR在200天連續運行中保持穩定,為工業VOCs治理提供技術范式。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理與部署

型號與功能:丹麥Unisense DO微電極,空間分辨率≤50 μm,實時監測生物膜內部溶解氧梯度(Methods 4.3節)。

部署位置:嵌入CMBfR生物膜內部,沿膜表面深度方向(0–510 μm)連續掃描。

關鍵發現與機制解析

缺氧區驗證(圖11):

電極在膜表面30 μm內檢測到低氧環境(DO=0.23–0.49 mg/L),與MnO?催化氧化甲苯的缺氧需求匹配。

意義:解釋催化反應在生物膜界面的高效性——缺氧環境促進MnO?氧空位生成,加速甲苯氧化。

好氧區功能定位:

電極在480 μm深度記錄DO峰值7.27 mg/L,與Pseudomonas等好氧菌的代謝活性區重合。

意義:明確中間產物(如苯甲酸)在好氧區被catE、dmpD等基因徹底礦化(圖6)。

分區協同的直接證據:

電極數據揭示“催化缺氧區→生物好氧區”的遞進反應路徑(圖11),闡明甲苯高效降解的空間基礎。

機制:缺氧區催化產生中間產物→擴散至好氧區→微生物礦化為CO?/H?O。

研究意義

方法學創新:

Unisense電極實現生物膜內部氧分布的微尺度原位監測,克服傳統DO探頭僅測液相主體的局限。

機制深度解析:

首次量化催化-生物界面的氧分區,為“缺氧催化+好氧生物”的協同模型提供實驗證據。

工藝優化指導:

電極數據證明生物膜厚度需>500 μm以維持好氧區(DO>2 mg/L),為反應器設計提供參數依據。

理論與應用價值

VOCs治理新技術:CMBfR耦合催化與生物降解,適用于低濃度、難降解VOCs的長期穩定處理。

工業應用前景:MnO?/PP膜制備成本低(浸漬法),可適配現有生物濾塔改造。

電極技術推廣:Unisense微電極適用于生物膜/催化膜體系,為復雜界面反應研究提供工具支持。

總結:本研究通過MnO?催化膜耦合生物降解實現甲苯高效去除,Unisense電極量化生物膜氧分區機制,為VOCs治理提供“催化預處理-生物礦化”的創新路徑。