熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Fate of dissolved inorganic nitrogen in turbulent rivers: The critical role of dissolved oxygen levels

湍流河流中溶解無機氮的命運:溶解氧水平的關鍵作用

來源:Environmental Pollution 312 (2022) 120074

摘要核心內容

本研究通過4年野外調查和實驗室湍流模擬,揭示了湍流對河流中溶解無機氮(DIN)轉化的調控機制。核心發現包括:

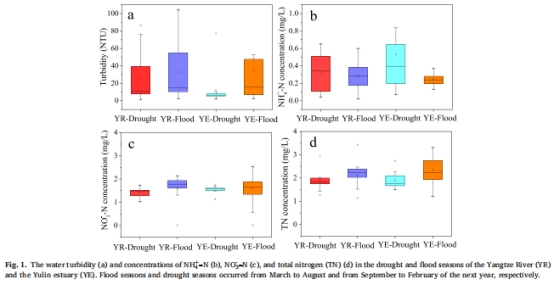

季節性差異:洪水期水體NH??濃度顯著低于干旱期,而NO??濃度則相反(圖1)。

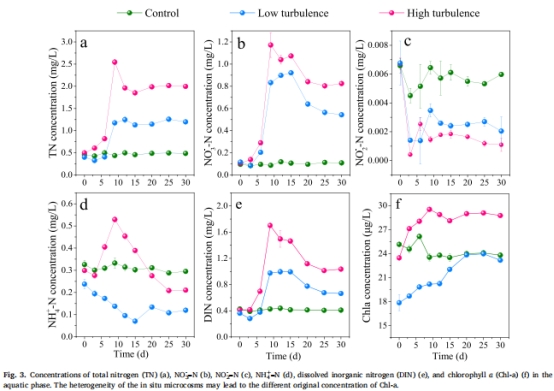

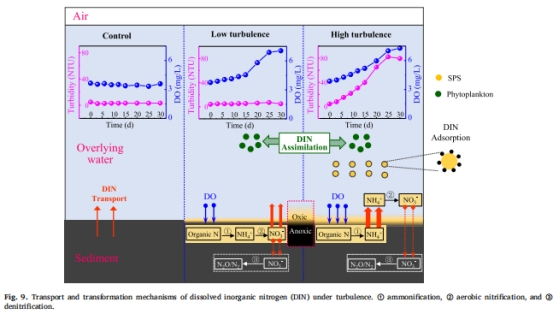

DO的核心作用:湍流通過提升溶解氧(DO)水平,激活沉積物中有機氮的礦化和硝化過程,同時抑制反硝化,導致上覆水中NH??和NO??降低,但NO??和總DIN增加(圖3)。

DIN累積機制:低湍流(ε=3.4×10?? m2/s3)和高湍流(ε=7.4×10?2 m2/s3)分別使DIN峰值達1.0 mg/L和1.7 mg/L,最終穩定在0.7 mg/L和1.0 mg/L(圖3e)。

研究目的

闡明機制:揭示湍流通過DO調控DIN轉化(硝化/反硝化)的路徑,填補湍流-微生物-DO-DIN耦合關系的知識空白。

解釋野外現象:解析洪水期NH??降低而NO??升高的成因(圖1b-d)。

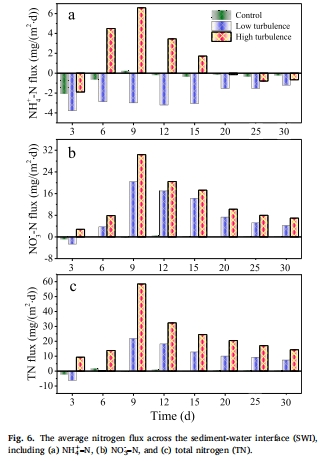

量化影響:評估不同湍流強度對沉積物-水界面(SWI)氮通量的影響(圖6)。

研究思路與技術路線

采用 “野外觀測-實驗室模擬-機制驗證” 的三步策略:

野外調查:

長江支流玉林河口4年每月采樣,分析DIN季節性變化(圖1)。

發現洪水期NH??↓、NO??↑的矛盾現象(圖1b,c)。

實驗室模擬:

構建近似均勻湍流系統(AHTS),控制ε=0(靜態)、3.4×10??(低)、7.4×10?2 m2/s3(高)。

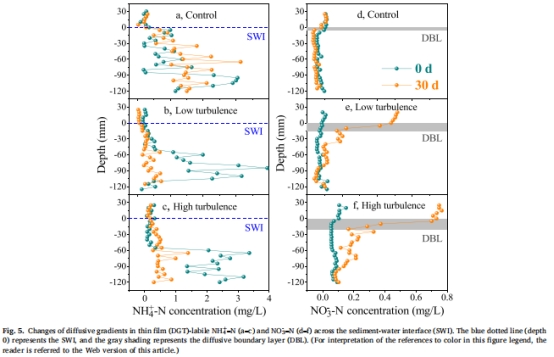

監測上覆水DIN、TN、Chl-a動態(圖3),沉積物DO/N?O剖面(圖4),及DGT-labile氮分布(圖5)。

機制解析:

結合微生物群落測序(圖7)和氮通量計算(圖6),闡明DO驅動的硝化-反硝化耦合過程。

關鍵數據及研究意義

1. DIN動態與湍流強度(圖3)

數據:

高湍流下TN峰值達2.55 mg/L(vs. 靜態0.5 mg/L),NO??占比升至81.8%(圖3a,b,e)。

NH??在低湍流下持續降低,高湍流下短暫升高后下降(圖3a,d)。

意義:證實湍流通過DO提升促進硝化,使DIN以NO??形態累積,挑戰了“湍流必然促進反硝化”的傳統認知。

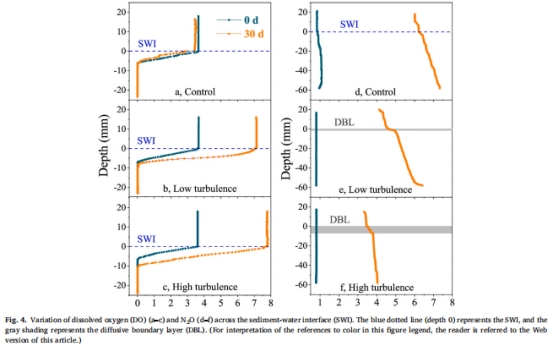

2. 沉積物DO與N?O剖面(圖4)

數據:

湍流使DO滲透深度增加1.0 mm(低)和2.8 mm(高),N?O濃度降至3.5 μmol/L(高湍流 vs. 靜態6.2 μmol/L)(圖4b,c,e,f)。

意義:DO擴散增強抑制深層沉積物反硝化,減少N?O排放,為溫室氣體模型提供參數。

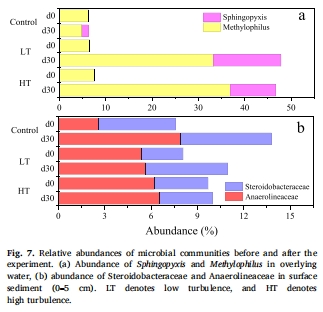

3. 微生物群落響應(圖7)

數據:

低湍流下好氧菌 Sphingopyxis(降解藻毒素)豐度升至14.6%,反硝化菌 Steroidobacteraceae降至3.5%(圖7a,b)。

意義:DO升高驅動好氧微生物主導氮轉化,解釋Chl-a增加5.3 μg/L的生物同化作用(圖3f)。

4. 氮通量方向轉變(圖6)

數據:

高湍流下NH??通量從-1.90(沉積物匯)轉為+6.58 mg/(m2·d)(上覆水源)(圖6a)。

意義:量化湍流對沉積物-水界面氮交換的瞬時影響,支持“沉積物內源釋放”是洪水期DIN升高的主因。

核心結論

DO是核心調控因子:湍流通過提升DO激活硝化(NH??→NO??),抑制反硝化(NO??→N?),導致NO??累積(圖3,4)。

湍流強度閾值效應:

低湍流(ε=3.4×10?? m2/s3):促進沉積物礦化,但DO不足限制硝化。

高湍流(ε=7.4×10?2 m2/s3):DO充分激活硝化,懸浮顆粒吸附暫時降低DIN(圖5,6)。

生態影響:DIN以NO??形態增加可能加劇水體富營養化,而Chl-a上升(圖3f)表明藻類響應營養鹽變化。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理與實驗設計

Unisense微電極:

測量原理:電化學傳感,50 μm尖端玻璃電極實時監測溶解態O?和N?O(圖4)。

安裝位點:沉積物-水界面(SWI),垂向分辨率2 μm(圖4a-f)。

校準方法:預極化后,以N?飽和(零點)和標準氣體(量程)校準。

關鍵發現與機制解析

DO滲透深度(圖4a-c):

靜態條件下DO僅滲透淺層沉積物(<1 mm),而高湍流下增至3.8 mm(圖4c)。

意義:直接驗證湍流擴大沉積物氧化區,促進好氧硝化(NH??→NO??),抑制厭氧反硝化。

N?O分布(圖4d-f):

N?O濃度隨湍流增強而降低(靜態6.2 → 高湍流3.5 μmol/L),且擴散邊界層下移(圖4e,f)。

意義:證實高DO抑制反硝化途徑的N?O產生,為河流溫室氣體減排提供調控靶點。

SWI梯度耦合:

DO與N?O剖面呈負相關(R2=0.89),揭示氧化區擴張直接削弱反硝化活性(圖4 vs 圖7b)。

研究意義

機制創新:首次原位捕捉湍流下SWI的DO/N?O微尺度梯度,證實DO是連接水動力與氮循環的核心樞紐(圖9)。

模型支撐:提供高精度邊界條件(如DO半飽和常數、N?O擴散系數),提升生物地球化學模型預測能力。

管理啟示:調控河流DO可優化硝化/反硝化平衡,例如通過曝氣控制洪水期NO??累積。

總結:本研究通過Unisense電極原位監測,揭示了湍流通過DO調控DIN轉化的微觀機制,為河流氮循環管理和富營養化防控提供了理論依據。