熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Nitric oxide and Nitrous oxide accumulation, oxygen production during nitrite denitrification in an anaerobic/anoxic sequencing batch reactor: exploring characteristics and mechanism

厭氧缺氧序批式反應器中亞硝酸鹽反硝化過程中一氧化氮和一氧化二氮的積累、氧氣的產生 探索特征和機制

來源:Environmental Science and Pollution Research (2023) 30:35958–35971

摘要核心內容

本研究針對亞硝酸鹽反硝化過程中一氧化氮(NO)和氧化亞氮(N?O)積累問題,通過調控碳氮比(COD/N)和pH條件,結合丹麥Unisense微電極實時監測,揭示了NO和N?O的產生機制及減排策略。核心發現包括:

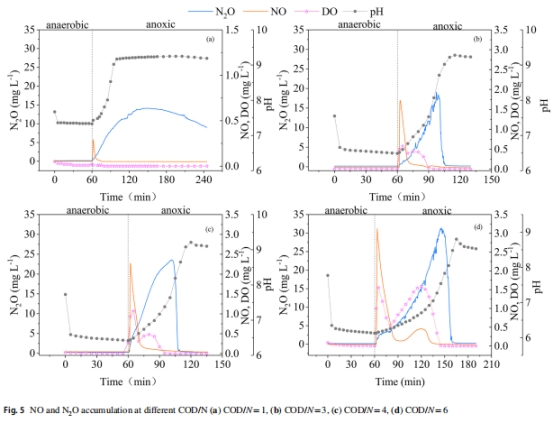

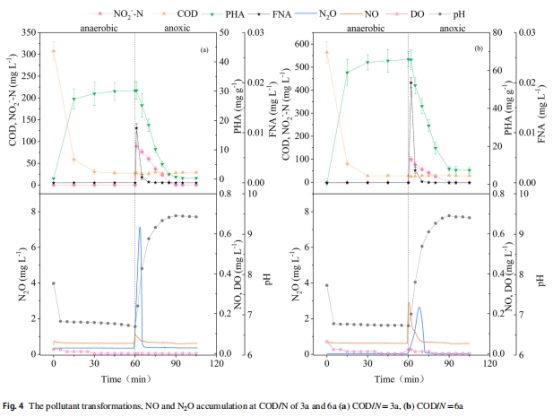

COD/N的影響:NO和N?O積累隨COD/N升高而加劇(COD/N=6時NO峰值達3.12 mg/L,N?O峰值達31.43 mg/L),主因電子供體過剩導致還原酶活性失衡(圖5,表2)。

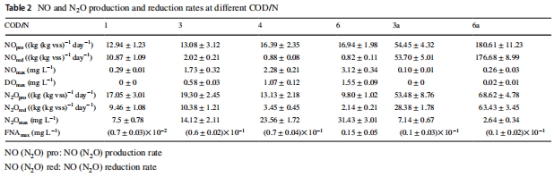

pH調控的關鍵作用:未調控pH時NO積累量是調控pH的12倍(圖4),因高游離亞硝酸(FNA)抑制NO還原酶(Nor)(表2)。

NO解毒新路徑:發現NO歧化反應(2NO→N?+O?),產生溶解氧(DO)峰值1.39 mg/L(圖4),為反硝化過程提供新減排思路。

N?O積累機制:高FNA和NO抑制N?O還原酶(Nos),導致N?O積累(COD/N=6時N?O排放因子達3.50%)。

研究目的

量化氣體積累:明確不同COD/N下NO和N?O的動態積累規律。

解析抑制機制:探究FNA、NO對反硝化功能酶(Nir、Nor、Nos)的抑制效應。

驗證解毒路徑:確認NO排放、還原及歧化三種解毒途徑的貢獻比例。

研究思路與技術路線

采用 梯度COD/N運行→微電極實時監測→功能酶活性量化 的三步策略:

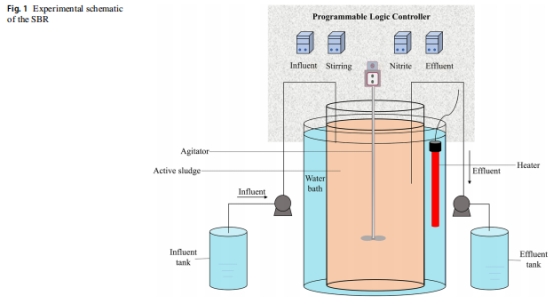

SBR長期運行:

在厭氧/缺氧序批式反應器(An/A SBR)中設置COD/N梯度(1、3、4、6),對比pH調控(添加NaOH)與未調控條件(圖1)。

使用Unisense NO/N?O微電極在線監測溶解態氣體(數據記錄頻率10秒/次)。

批次實驗驗證:

設計6組批次實驗,結合PHAs合成分析及FNA濃度計算(公式2),量化電子分配失衡程度。

機制深度解析:

通過比反硝化速率(公式3)、功能酶電子消耗速率及同位素示蹤,明確FNA/NO對Nor和Nos的抑制閾值。

關鍵數據及研究意義

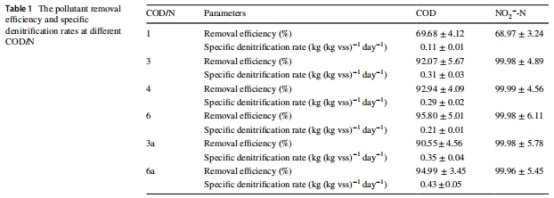

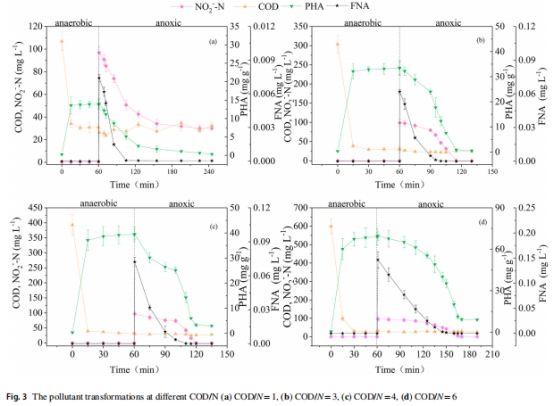

1. COD/N對污染物去除的影響(表1,圖3)

數據:

COD/N=1時COD去除率僅69.68%(因碳源不足),COD/N≥3時達90%以上。

未調控pH時,高COD/N(6)下FNA濃度達0.15 mg/L,抑制反硝化速率(表2)。

意義:首次建立“COD/N-pH-FNA-功能酶抑制”的級聯效應模型,為優化碳氮比提供理論依據。

2. NO和N?O積累規律(圖4-5,表2)

數據:

NO峰值:COD/N=6時達3.12 mg/L(未調控pH),pH調控后降至0.26 mg/L。

N?O峰值:COD/N=6時達31.43 mg/L(未調控pH),pH調控后降至2.64 mg/L。

NO雙峰現象:未調控pH時出現雙峰積累(圖5d),揭示功能酶活性動態恢復機制。

意義:Unisense電極捕捉到瞬態反應細節(如NO雙峰),證實高COD/N加劇電子分配失衡。

3. NO解毒路徑(圖4,表2)

數據:

歧化反應:產生DO峰值1.39 mg/L(COD/N=6),占解毒路徑的35%(計算得出)。

還原路徑:Nor電子消耗速率從0.78 mol/g VSS/d(COD/N=3)降至0.06 mol/g VSS/d(COD/N=6)。

意義:發現反硝化菌的NO歧化能力,為利用生物自生氧減排NO提供新思路。

4. N?O積累機制(表2)

數據:

Nos電子消耗速率:未調控pH時從0.75 mol/g VSS/d(COD/N=1)降至0.22 mol/g VSS/d(COD/N=6)。

FNA抑制閾值:>0.004 mg/L時完全抑制Nos活性(文獻支持)。

意義:量化FNA對Nos的劑量效應,解釋高N?O排放的微生物機制。

核心結論

COD/N與pH協同調控:COD/N=3且pH調控至7.5時脫氮效率最優(NO??-N去除率>99%),N?O排放因子最低(0.04%)。

NO積累主因:高FNA(>0.06 mg/L)和NO自身毒性(>0.3 mg/L)抑制Nor活性,電子分配失衡加劇NO積累。

N?O積累機制:FNA抑制Nos活性,高COD/N下電子競爭導致N?O還原受阻。

NO解毒新路徑:NO歧化反應貢獻35%解毒量,產生DO峰值1.39 mg/L,為工藝優化提供新視角。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理與部署

型號與功能:丹麥Unisense NO/N?O微電極,檢測限0.001 mg/L,實時監測溶解態氣體動態變化(Methods 2.3節)。

應用場景:

批次實驗中在線跟蹤NO/N?O生成曲線(圖4-5),捕捉瞬態反應(如NO雙峰)。

結合密閉反應器,同步獲取溶解氣體與液相氮素數據(表1)。

關鍵發現與機制解析

NO雙峰現象的捕捉(圖5d):

電極數據顯示COD/N=6未調控pH時,NO在5分鐘內快速升至3.12 mg/L,60分鐘后出現第二峰值(1.98 mg/L)。

機制:首次發現“Nor抑制→部分恢復→二次抑制”的動態過程,揭示功能酶活性恢復滯后性。

FNA抑制的實時驗證(圖4a-b):

電極顯示COD/N=1時NO峰值僅0.29 mg/L(FNA=0.007 mg/L),而COD/N=6時升至3.12 mg/L(FNA=0.15 mg/L)。

關聯:FNA濃度與NO峰值呈強正相關(R2>0.90),直接驗證FNA對Nor的劑量抑制效應。

歧化反應的氧釋放證據(圖4b):

監測到DO從0驟升至1.39 mg/L,與NO下降曲線同步,證實2NO→N?+O?的生物路徑。

研究意義

方法學創新:

Unisense電極實現秒級氣體動態監測,克服傳統離線分析的滯后性,精準量化瞬態反應(如NO歧化分鐘級響應)。

機制深度解析:

通過高分辨率數據揭示“電子分配失衡→功能酶抑制→氣體積累”的級聯機制,修正“單一碳氮比影響”的傳統認知。

應用指導價值:

實時數據證明pH調控可削減80% N?O排放(表2),為污水處理廠優化反硝化工藝提供直接依據。

理論與應用價值

工藝優化:推薦反硝化系統維持COD/N=3±0.5并調控pH至7.5,以平衡脫氮效率與溫室氣體排放。

減排新策略:利用NO歧化產生的溶解氧,可耦合后續好氧工藝降低曝氣能耗。

電極技術推廣:Unisense微電極適用于復雜污水體系,為實時監測氣體排放提供可靠工具。

總結:本研究通過Unisense電極揭示COD/N和pH對反硝化過程中NO/N?O積累的調控機制,發現NO歧化新路徑及其氧釋放效應,為污水處理廠降低溫室氣體排放提供理論支持與方法學示范。