熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Evaluating the oxidation inhibition of sulfide in urban sewers using a novel quantitative method

使用新型定量方法評估城市下水道中硫化物的氧化抑制作用

來源:Chemosphere 296 (2022) 133958

摘要核心內容

本研究通過建立氣-液-固三相硫污染物轉化路徑定量方法,評估氧化抑制策略對城市下水道硫化物轉化的影響:

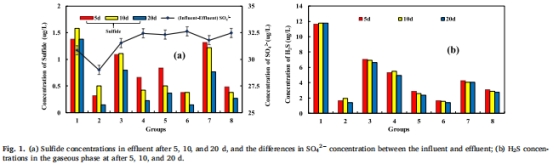

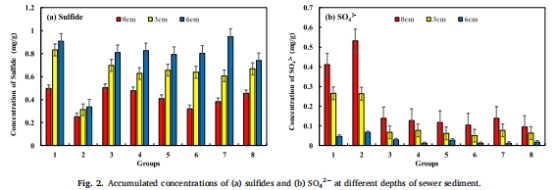

氧化抑制效果:添加H?O?氧化劑可顯著降低液相硫化物濃度(圖1a)和氣相H?S釋放量(圖1b),但導致沉積物中硫酸鹽(SO?2?)消耗量增加(圖2b)。

硫轉化路徑:

氧化條件下元素硫(S?)轉化強度最高(18.65 mg/L,占進水SO?2?的35.52%)。

SO?2?在沉積物中明顯積累(3.49 mg/L,占6.65%)。

微生物影響:高濃度SO?2?促進沉積物中硫化物生成(8.98 mg/L,占17.10%),同時硫酸鹽還原菌(SRB)代謝增強導致有機碳損失,可能削弱污水處理廠脫氮除磷效能。

研究目的

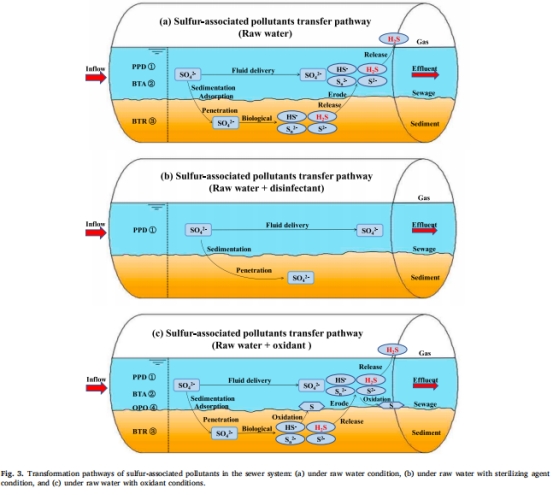

量化硫污染物轉化路徑:建立氣-液-固三相硫污染物(硫化物、硫酸鹽、H?S)交換通量的定量模型。

評估氧化抑制副作用:揭示H?O?氧化劑對硫循環的深層影響(如元素硫積累、SRB活性增強)。

優化下水道安全管理:為硫化物控制策略提供理論依據,避免對下游污水處理廠的負面影響。

研究思路

采用 “三相監測→路徑建模→氧化效應評估”策略:

實驗設計:

構建8組模擬下水道反應器,分三組條件:

常規污水(Group 1)

滅菌污水(加苯扎氯銨,Group 2)

氧化污水(加H?O?及催化劑,Groups 3-8)

運行20天,監測氣(H?S)、液(S2?、SO?2?)、固(沉積物硫形態)三相硫污染物。

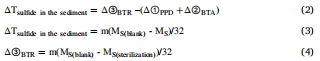

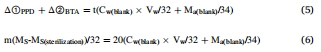

路徑量化模型:

擴展原有污染物轉化路徑(PPD物理沉積、BTA生物轉化吸附、BTR生物釋放),新增 OPO(氧化沉淀)路徑(圖3)。

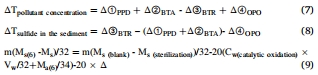

建立定量公式(式1-9),計算各路徑通量(圖4)。

數據分析:

對比不同條件下硫轉化效率(圖1,2)及COD消耗。

通過滅菌組區分生物/非生物作用,通過氧化組評估抑制效果。

關鍵數據及研究意義

1. 硫化物與硫酸鹽動態(圖1, 圖2)

數據:

氧化組(Group 6)液相硫化物降低至0.15 mg/L(常規組0.83 mg/L),但SO?2?消耗量增加17.10%(圖1a)。

沉積物中SO?2?積累量達3.49 mg/L(圖2b),元素硫轉化強度18.65 mg/L(圖4c)。

意義:證實氧化劑雖抑制氣相H?S釋放,但促進沉積物內硫形態轉化,導致絕對硫生成量增加。

2. 硫轉化路徑通量(圖4)

數據:

氧化組(Group 6)OPO路徑貢獻35.52%硫轉化,BTR路徑(生物釋放)降至5.3%(常規組44.70%)。

滅菌組(Group 2)SO?2?沉積量占比50%(常規組0.64%)。

意義:首次量化氧化條件下元素硫沉淀(OPO)的主導作用,揭示化學氧化對生物路徑(BTR)的抑制效果。

3. COD消耗

數據:氧化組COD消耗量顯著增加(Group 6達78.12 mg/L),常規組僅17.57 mg/L。

意義:SRB代謝增強導致碳源損失,可能影響下游污水處理廠脫氮除磷效能。

結論

氧化抑制的雙面性:H?O?降低H?S釋放,但促進沉積物內SO?2?還原和元素硫積累,實際硫生成量增加。

路徑重塑:氧化條件下OPO路徑(元素硫沉淀)成為主要硫轉化途徑(占35.52%)。

工程啟示:需權衡氧化策略對下水道硫循環及下游污水處理廠的連鎖影響,建議探索復合控制策略(如氧化+碳源補充)。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理

Unisense H?S微電極:

原位監測氣相H?S濃度,分辨率達μM級,實時捕捉瞬態釋放(如氧化劑投加后的快速變化)。

直接插入反應器氣相空間,避免采樣延遲,精準反映生物/化學作用對硫釋放的影響。

核心發現(圖1b)

氧化抑制效果:

氧化組(Group 6)氣相H?S濃度降至0.02 mg/L(常規組0.35 mg/L),證實H?O?有效抑制氣相硫釋放。

催化氧化(H?O?+CH?COOH)效果最優,H?S降幅達94.3%。

時間動態:

氧化劑投加后H?S在4小時內驟降,但長期(20天)監測顯示硫轉化路徑遷移至沉積物相。

研究意義

機制解析:

原位數據揭示氧化劑對氣相硫的即時抑制效果,同時暴露長期硫轉移風險(沉積物內積累)。

證實H?O?催化氧化(如添加乙酸)的高效性,為工程劑量優化提供依據。

工藝優化:

識別氧化抑制的“表觀有效性”與“絕對硫增量”矛盾,推動多路徑協同控制策略。

量化H?S釋放速率(如常規組0.35 mg/L/d),支撐下水道通風系統設計。

模型校準:

提供高分辨率H?S釋放曲線(圖1b),校準硫轉化動力學模型(如BTR路徑速率常數)。

總結:Unisense電極通過原位捕捉氣相H?S的瞬態響應,精準量化氧化抑制的即時效果,同時揭示長期硫轉移風險,為下水道硫管理提供不可替代的動態監測支撐。