熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Application of a Partial Nitrogen Lab-Scale Sequencing Batch Reactor for the Treatment of Organic Wastewater and Its N2O Production Pathways, and the Microbial Mechanism

偏氮實驗室規模序批式反應器處理有機廢水及其N2O 生成途徑和微生物機理

來源:Sustainability 2022, 14, 1457.

摘要核心內容

本研究構建了處理有機廢水的部分亞硝化(PN)序批式反應器(PN-SBR),運行225天后實現穩定PN狀態:

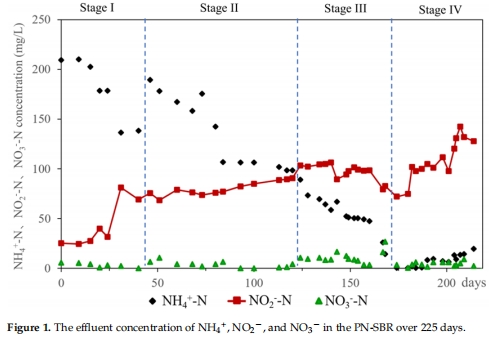

脫氮性能:氨氮去除率>98%,60%以上轉化為亞硝酸鹽(NO??-N),硝酸鹽(NO??-N)生成量極低(圖1)。

N?O排放特征:

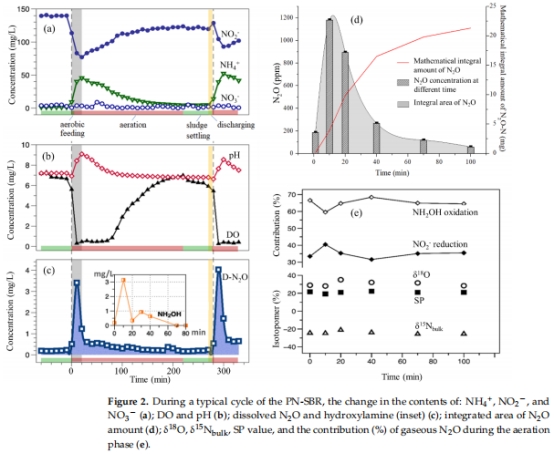

典型周期內N?O排放量占總氮的6.3%(圖2d),主要產生于厭氧-好氧轉換階段。

同位素特征(SP值19-23‰)表明羥胺(NH?OH)氧化是N?O主要產生途徑(圖2e)。

微生物機制:

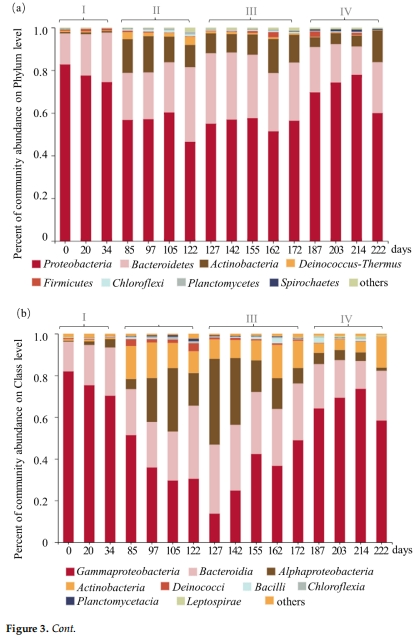

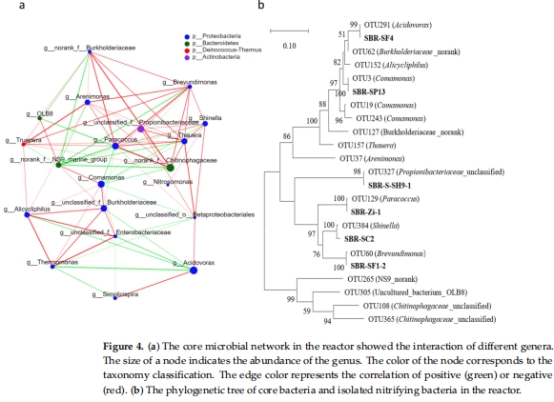

優勢菌門為變形菌門(Proteobacteria)和擬桿菌門(Bacteroidetes)(圖3a)。

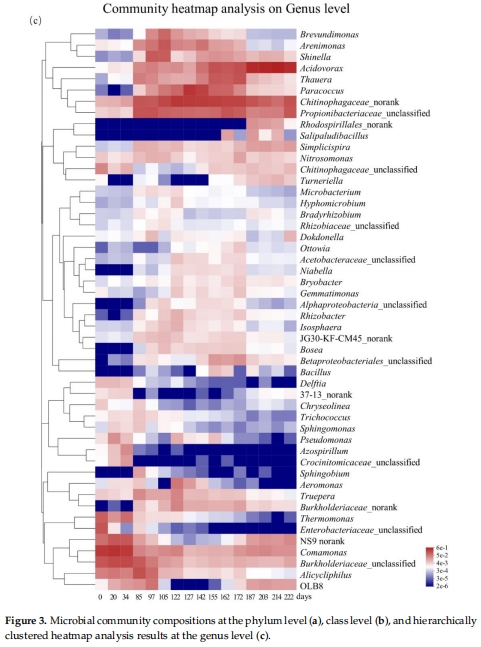

異養硝化菌(如Acidovorax、Paracoccus、Shinella等)顯著富集(相對豐度>55%),主導氨氧化過程(圖3c, 圖4)。

研究目的

驗證PN工藝可行性:探究PN工藝處理高有機負荷廢水(C/N≈3)的可行性,突破傳統認知中有機物抑制氨氧化菌(AOB)的限制。

解析N?O產生路徑:明確PN過程中N?O的主要產生途徑及貢獻率,為減少溫室氣體排放提供依據。

揭示微生物機制:闡明異養硝化菌(HNAD)在有機廢水PN中的核心作用及協同機制。

研究思路

采用 “反應器運行→過程監測→多組學驗證”策略:

反應器構建與運行:

接種SHARON反應器污泥,以人工有機廢水(NH?Cl + 葡萄糖)為底物,分四階段運行225天(階段I-IV)(圖1)。

控制DO(<0.65 mg/L)、pH(7.5-8.5)及曝氣時間抑制NOB,促進亞硝酸鹽積累。

多參數動態監測:

水質參數:NH??-N、NO??-N、NO??-N、COD、pH、DO(圖2a-b)。

N?O排放:溶解態N?O(D-N?O)用Unisense微電極實時監測(圖2c);氣態N?O用GC-MS分析(圖2d)。

同位素分析:測定N?O的δ1?Nα、δ1?Nβ和SP值,解析產生途徑(圖2e)。

微生物機制解析:

16S rRNA測序分析群落結構(圖3)。

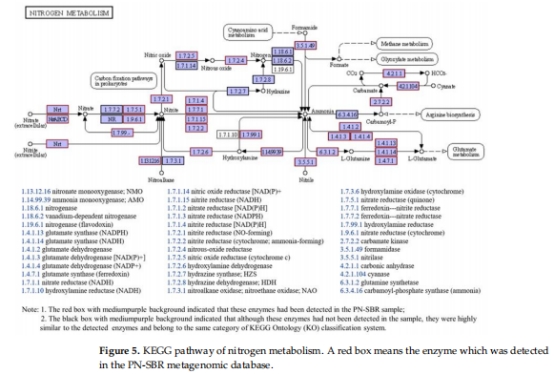

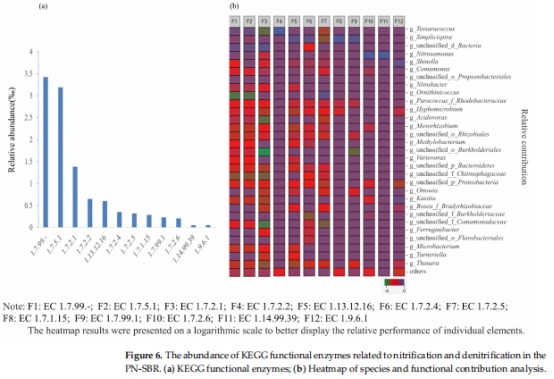

宏基因組挖掘功能基因(amo, hao, nirK等)(圖5-6)。

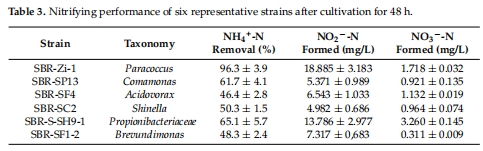

分離培養核心異養硝化菌并驗證功能(表3, 圖4)。

關鍵數據及研究意義

1. 反應器脫氮性能(圖1)

數據:

階段IV氨氮去除率>98%,亞硝酸鹽積累率>60%,硝酸鹽生成可忽略。

COD去除率~99%,出水COD~20 mg/L。

意義:首次證明PN工藝可直接處理有機廢水(C/N=3),省去前置厭氧消化步驟,降低運行成本。

2. N?O排放規律(圖2)

數據:

D-N?O濃度在進水初期驟升至3.5 mg/L(圖2c),與羥胺峰值同步。

氣態N?O排放峰值1180 ppm(圖2d),SP值穩定在19-23‰(圖2e),羥胺氧化途徑貢獻>59%。

意義:明確羥胺氧化是N?O主要來源,為優化曝氣策略(如減少厭氧-好氧轉換頻率)以減少溫室氣體排放提供依據。

3. 微生物群落演替(圖3)

數據:

異養硝化菌(Acidovorax, Paracoccus等)相對豐度從16.2%(階段I)升至55.5%(階段IV)(圖3c)。

自養AOB(Nitrosomonas)豐度僅0.9%,遠低于傳統PN系統(1-16%)。

意義:揭示有機廢水中異養硝化菌替代自養AOB成為氨氧化主力,挑戰傳統PN理論。

4. 功能菌株特性(表3, 圖4)

數據:

分離菌株SBR-Zi-1(Paracoccus)氨氮去除率96.3%,亞硝酸鹽產量18.9 mg/L(表3)。

核心菌屬(如Comamonas, Shinella)與異養硝化基因(amo, hao)高度關聯(圖4a, 圖6)。

意義:證實異養硝化菌具備獨立完成氨氧化的能力,為菌劑開發提供候選菌種。

5. 功能基因分布(圖5-6)

數據:

氨氧化基因(amo, hao)豐度低(0.053‰-0.22‰),反硝化基因(nirK, nar等)豐度高(0.12‰-3.23‰)(圖6a)。

羥胺脫氫酶(hao)主要源于Nitrosomonas(77.8%)和Comamonas(5.5%)(圖6b)。

意義:異養菌可能通過非經典途徑(如羥胺氧化)參與脫氮,需重新評估PN的微生物代謝網絡。

Unisense微電極數據的專項解讀

技術原理

Unisense N?O微電極(N?O-R型):

通過陰極還原N?O產生電流信號,實時監測溶解態N?O(D-N?O)濃度。

高靈敏度(檢測限0.1 mg/L)、微尺度(電極尖端直徑<10 μm),可無擾動原位測量生物膜/混合液微環境。

核心發現(圖2c)

動態規律:

D-N?O在進水10分鐘內從0.2 mg/L飆升至3.5 mg/L,隨后迅速下降(圖2c)。

峰值與羥胺積累高度同步,證實羥胺氧化是N?O爆發的直接誘因。

空間關聯:

D-N?O變化與DO呈負相關(DO<0.65 mg/L時D-N?O最高),揭示低氧環境促進N?O生成。

研究意義

機制解析:

首次捕捉到PN-SBR中D-N?O的瞬態變化,證明羥胺氧化是主要途徑(非傳統反硝化途徑)。

彌補了氣相色譜(GC-MS)僅能測氣態N?O的局限,揭示液相N?O的生成-釋放動力學。

工藝優化:

D-N?O峰值出現在厭氧-好氧轉換期,提示可通過分段曝氣或DO精準控制減少N?O排放。

模型校準:

提供N?O生成速率數據(如峰值3.5 mg/L/10min),用于校準脫氮模型中的N?O預測模塊。

結論

工藝可行性:PN工藝可直接處理有機廢水(C/N=3),實現高效亞硝酸鹽積累(>60%)。

N?O產生機制:羥胺氧化是N?O主要途徑(貢獻>59%),排放量占總氮6.3%。

微生物驅動:異養硝化菌(如Acidovorax, Paracoccus)替代自養AOB成為脫氮主力,其豐度與PN性能正相關。

工程啟示:需優化曝氣策略以減少N?O排放,異養硝化菌劑可強化PN系統穩定性。

總結:Unisense微電極通過原位監測溶解態N?O動態,揭示了PN過程中羥胺氧化的關鍵作用,為理解N?O爆發機制和優化脫氮工藝提供了不可替代的技術支撐。