熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Assessment of Nitrous Oxide and Carbon Dioxide Emissions and the Carbon Footprint in an Aerobic Granular Sludge Reactor Treating Domestic Wastewater

好氧顆粒污泥反應器處理生活污水的氧化亞氮和二氧化碳排放及碳足跡評估

來源:ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE Volume 39, Number 6, 2022

摘要核心內容

本研究通過中試規模序批式反應器(SBR-AGS) 處理真實生活污水,量化了 N?O與CO?排放特征:

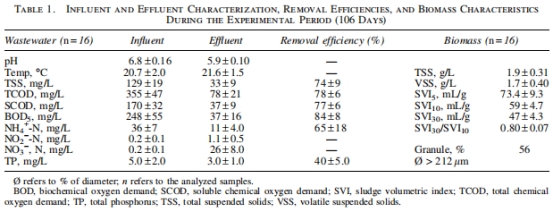

處理效能:AGS濃度1.7±0.40 gVSS/L,沉降性優異(SVI??<50 mL/g),BOD?去除率84%,NH??-N去除率65%(表1)。

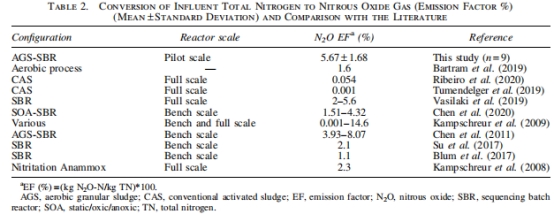

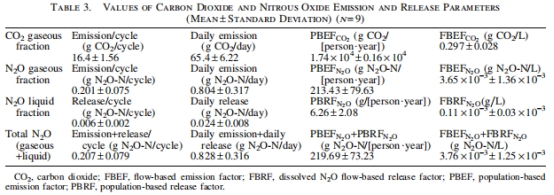

N?O排放:22.9%的脫氮氮轉化為N?O,排放因子(EF<sub>N?O</sub>)達5.67%±1.68%(表2),其中氣相貢獻97.1%(流量基準排放因子FBEF<sub>N?O</sub>=3.65×10?3 g N?O-N/L),液相釋放僅占2.9%(FBRF<sub>N?O</sub>=0.11×10?3 g N?O-N/L)(表3)。

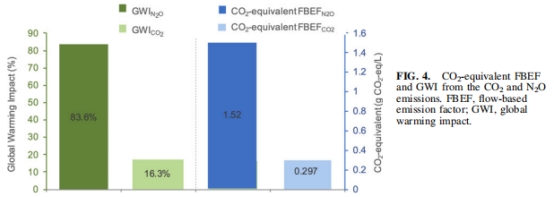

碳足跡:盡管CO?排放量更高(FBEF<sub>CO?</sub>=0.297 g/L),但N?O的全球變暖潛勢(GWP)是CO?的265倍,導致其全球變暖貢獻(GWI)占比83.6%,遠超CO?的16.4%(圖4)。

研究目的

填補數據空白:量化真實污水條件下AGS工藝的N?O與CO?排放,彌補現有研究多基于合成污水的局限。

解析排放機制:揭示脫氮路徑(硝化/反硝化)與N?O生成的關聯,識別關鍵驅動因子。

評估碳足跡:計算N?O與CO?對全球變暖的貢獻權重,為低碳污水處理提供依據。

研究思路

采用中試反應器+多參數同步監測框架:

系統構建:

107L SBR-AGS反應器處理真實生活污水(COD=355±47 mg/L,NH??-N=36±7 mg/L),運行周期6小時(進水1h→缺氧0.5h→好氧3.9h→沉降0.5h→排水4min)。

監測設計:

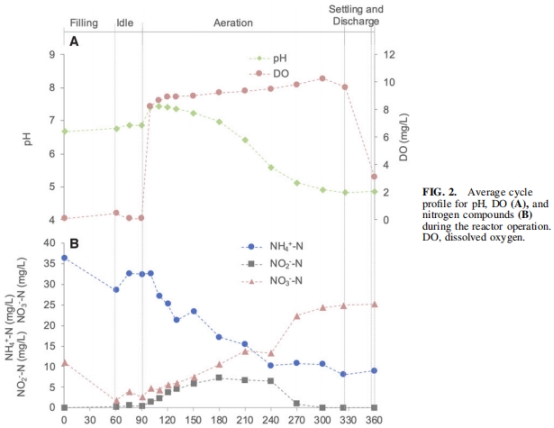

常規參數:DO、pH、氮形態(NH??、NO??、NO??)動態(圖2)。

氣體排放:Guardian SP氣體分析儀實時監測氣相N?O/CO?(分辨率15秒)。

溶解態N?O:Unisense電極原位測量液相N?O(檢測限0.005 mg N?O-N/L)。

數據分析:

計算排放因子(EF)、流量基準排放因子(FBEF)及全球變暖貢獻率(GWI)。

測量數據及其研究意義

1. 污泥特性與處理效能(工藝尺度)

數據來源:

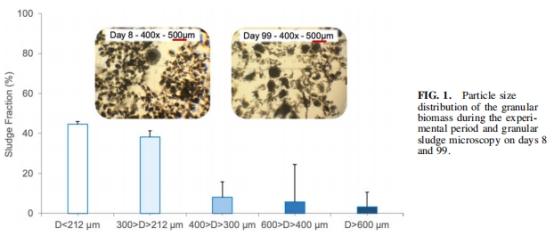

顆粒結構:56%顆粒>212μm(圖1),鏡檢顯示結構穩定(圖1插圖)。

脫氮性能:好氧段DO>8 mg/L時NO??積累至26 mg/L,TN去除率僅29%(圖2B)。

研究意義:

證實低有機負荷(0.70±0.09 kg COD/m3·d)下可形成AGS,但小粒徑顆粒(<200μm)限制同步硝化反硝化能力。

2. 溫室氣體排放動態(過程尺度)

數據來源:

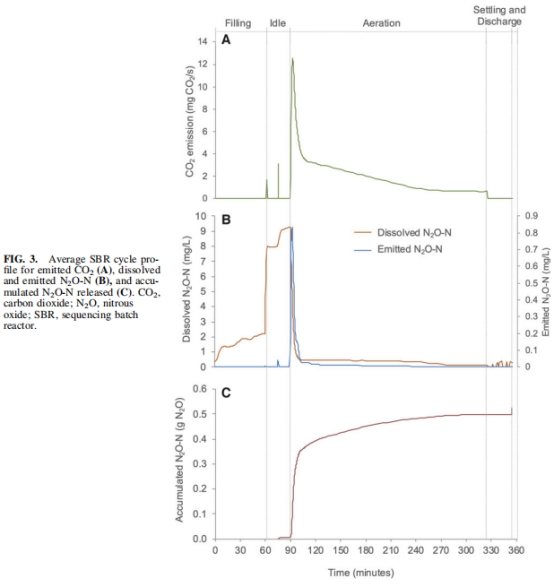

N?O釋放:缺氧期溶解N?O積累至9.0 mg N?O-N/L(Unisense數據),曝氣初期氣相N?O瞬時釋放峰值0.82 mg/s(圖3B)。

CO?排放:好氧段持續釋放,峰值12.6 mg CO?/s(圖3A)。

研究意義:

揭示“缺氧期溶解積累→曝氣期氣提釋放”的N?O遷移路徑(圖3B),解釋97.1% N?O經氣相排放的主因。

3. 碳足跡貢獻(環境尺度)

數據來源:

GWI分配:N?O貢獻83.6% GWI,CO?僅16.4%(圖4)。

排放因子:EF<sub>N?O</sub>=5.67%顯著高于IPCC默認值1.6%(表2)。

研究意義:

量化AGS工藝的隱性氣候風險,指明N?O減排為碳足跡管控核心。

結論

工藝可行性:AGS可有效處理低濃度生活污水,但脫氮效率受限(NO??積累)。

排放主控因子:

高DO(>8 mg/L)抑制反硝化,導致NO??積累與N?O生成。

缺氧期溶解N?O積累是氣相排放的“儲存庫”。

碳足跡主導:N?O貢獻超80% GWI,是工藝優化的關鍵靶點。

Unisense電極數據的專項解讀

技術優勢

高分辨監測:

溶解態N?O分鐘級動態捕捉(圖3B),揭示傳統氣相監測盲區。

檢測限0.005 mg/L,精準量化液相N?O積累(峰值9.0 mg N?O-N/L)。

機制解析能力:

明確缺氧期N?O積累與曝氣釋放的時空關聯(圖3B→C),驗證“溶解-氣提”遷移模型。

科學價值

排放路徑量化:

溶解態N?O僅占總量2.9%,但決定后續氣相釋放強度(圖3C)。

支撐“FBEF<sub>N?O</sub>與FBRF<sub>N?O</sub>”雙因子排放模型(表3)。

工藝優化指導:

溶解N?O峰值位置指示缺氧段反硝化不完全,建議優化碳源投加或缺氧時長。

應用意義

實時預警:Unisense電極可集成至AGS智能控制系統,通過溶解N?O閾值預警排放風險。

減排評估:液相監測為曝氣策略優化(如間歇曝氣)提供直接反饋參數。

總結:本研究通過Unisense電極的高精度溶解氣體監測,揭示AGS工藝中N?O的“缺氧積累-曝氣釋放”遷移規律,其液相數據為解析排放機制提供了不可替代的視角。結合氣相監測,首次量化了溶解態N?O對整體排放的貢獻(2.9%),確立了以N?O控制為核心的AGS碳減排路徑。