熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effect of membrane type on the behavior of nitrifying membrane aerated biofilms: silicone membranes vs. micromembrane cords

膜類型對硝化膜曝氣生物膜行為的影響:有機硅膜與微膜繩

來源:ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

摘要核心內容

本文對比了兩種商用MABR膜(硅膠中空纖維膜與SUEZ的微膜束)對硝化生物膜行為的影響:

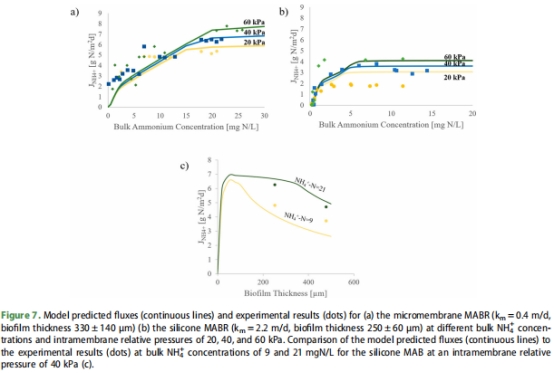

傳質差異:硅膠膜的氧氣傳質系數(Km)為2.6 m/d,微膜束的表觀Km為1 m/d(圖5)。

硝化性能:在合成廢水中,硅膠膜的最大銨氧化通量(7.8 gN/m2d)顯著高于微膜束(4.3 gN/m2d),但氨氮濃度<5 mgN/L時兩者通量相近(圖7)。

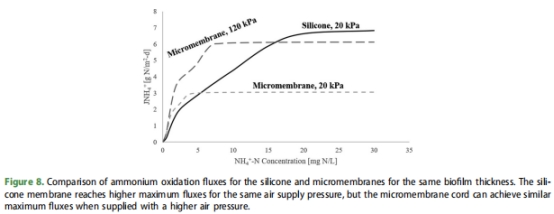

實際廢水驗證:真實廢水中硝化通量低于合成廢水,歸因于COD的存在;微膜束可通過提高氣壓補償傳質劣勢(圖8)。

模型驗證:MABR模型成功預測兩種膜的硝化通量趨勢(圖7)。

研究目的

量化膜特性影響:對比硅膠膜與微膜束的氧氣傳質能力(Km)、生物膜發育及硝化性能差異。

揭示性能差異機制:解析膜結構(硅膠膜的光滑表面 vs. 微膜束的復雜編織結構)如何影響生物膜形態與底物傳質。

指導工程應用:為MABR系統膜類型選擇提供理論依據,優化硝化通量。

研究思路

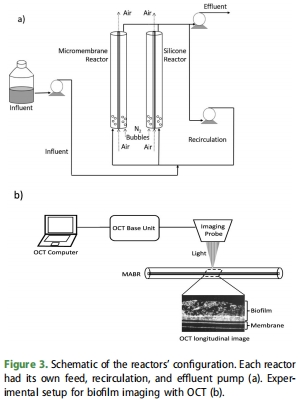

采用 “單膜→束狀反應器→實際廢水”三級實驗體系:

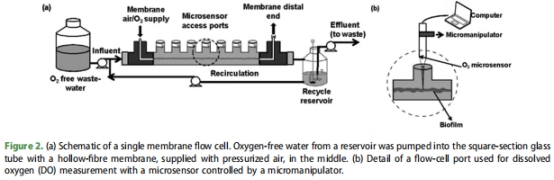

單膜流動池實驗(圖2):

測定清潔膜的Km(Unisense微電極測DO剖面,圖5)。

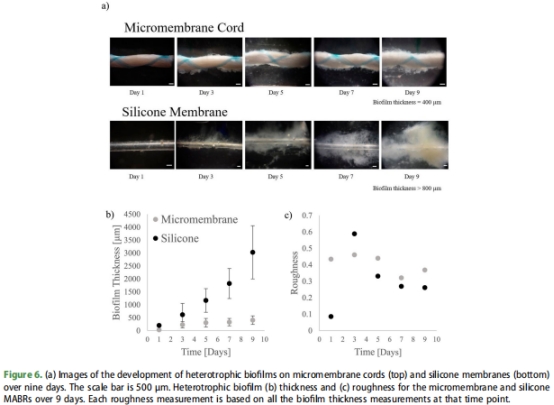

觀察異養生物膜發育(光學顯微鏡與OCT成像,圖6)。

束狀MABR合成廢水實驗(圖3a):

控制氨氮濃度(0–26 mgN/L)、氣壓(20–60 kPa)、生物膜厚度(100–860 μm),測定銨氧化通量(圖7)。

結合數學模型預測通量(AQUASIM 2.1)。

實際廢水混合液實驗:

污水處理廠中試(MLSS≈2000 mg/L),驗證連續/間歇模式下的硝化性能(表2)。

關鍵數據及其研究意義

1. 氧氣傳質系數(Km)

數據來源:單膜流動池中Unisense微電極DO剖面(圖5)。

結果:硅膠膜Km=2.6 m/d,微膜束單膜Km=0.4 m/d(束表觀Km=1 m/d)。

意義:硅膠膜更高Km源于其低傳質阻力,直接決定硝化通量上限。

2. 生物膜發育特性

數據來源:顯微鏡與OCT成像(圖6)。

結果:

硅膠膜生物膜更厚(3 mm vs. 400 μm)、更均勻(粗糙度系數0.39 vs. 0.33)。

微膜束因表面不規則,生物膜覆蓋不均。

意義:硅膠膜的高Km促進生物膜快速生長,但易因剪切/捕食脫落(圖S2);微膜束粗糙表面增強生物膜滯留。

3. 銨氧化通量

數據來源:束狀MABR批量實驗(圖7)。

結果:

硅膠膜最大通量7.8 gN/m2d(21 mgN/L NH??),微膜束僅4.3 gN/m2d。

低氨氮(<5 mgN/L)時兩者通量無差異。

意義:高氨氮下硅膠膜性能優勢顯著,但微膜束可通過提高氣壓(60 kPa)逼近硅膠膜通量(圖8)。

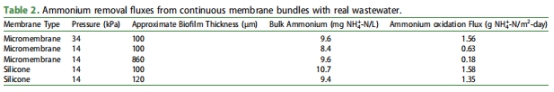

4. 實際廢水性能

數據來源:污水處理廠連續運行數據(表2)。

結果:硅膠膜通量(1.58 gN/m2d)仍高于微膜束(0.63–1.56 gN/m2d),但后者可通過優化氣壓提升。

意義:COD存在抑制硝化通量,膜選擇需結合操作條件(如氣壓)權衡。

結論

膜材料主導傳質效率:硅膠膜因低傳質阻力(Km高2.6倍)支持更高硝化通量。

操作條件可補償性能:微膜束通過提高氣壓(60 kPa)可接近硅膠膜通量,但能耗增加。

生物膜形態影響穩定性:硅膠膜生物膜厚但易脫落,微膜束生物膜薄而均勻。

模型指導設計:MABR模型可準確預測通量(圖7),支持膜類型與操作參數優化。

Unisense微電極數據的專項解讀

技術原理

Unisense微電極通過Clark型傳感器(25μm尖端)測量溶解氧(DO)微剖面:

高空間分辨率:以20μm步進掃描膜表面至液相的DO梯度(圖5)。

原位無損監測:直接插入流動池,避免取樣擾動生物膜結構。

在本文中的核心作用

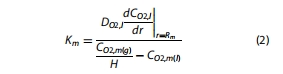

精準測定Km:

通過DO剖面斜率(drdCO2,l)計算氧氣通量(公式2),量化硅膠膜與微膜束的傳質差異(圖5)。

揭示硅膠膜表面DO梯度更陡(傳質驅動力強),解釋其高效硝化能力。

揭示生物膜微環境:

結合OCT成像(圖6),關聯膜表面DO分布與生物膜發育(硅膠膜高DO促進厚生物膜生長)。

支撐模型驗證:

Km實測值為模型提供關鍵輸入參數(圖7),減少擬合偏差,提升預測可靠性。

研究意義拓展

膜材料優化:Unisense數據直接指導膜設計(如減小硅膠膜厚度以提升Km)。

工藝調控依據:DO微剖面揭示傳質限制區域(如微膜束表面低DO區),指導氣壓優化策略。

跨尺度關聯:銜接微米級傳質(電極數據)與反應器級性能(通量數據),突破MABR放大瓶頸。

總結:本文通過多尺度實驗結合Unisense微電極技術,闡明膜類型通過影響氧氣傳質與生物膜結構主導MABR硝化性能。硅膠膜適合高負荷場景,微膜束可通過操作優化用于敏感環境,模型與微電極數據為工程選型提供量化依據。