熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Intermittent aeration to regulate microbial activities in membrane-aerated biofilm reactors: Energy-efficient nitrogen removal and low nitrous oxide emission

間歇曝氣調節膜曝氣生物膜反應器中的微生物活動:節能脫氮和低一氧化二氮排放

來源:Chemical Engineering Journal 433 (2022) 133630

摘要核心內容

本研究通過對比連續曝氣與間歇曝氣策略在膜曝氣生物膜反應器(MABR)中的效果,揭示了間歇曝氣通過抑制亞硝酸鹽氧化菌(NOB)和激活厭氧氨氧化菌(AMX),實現高效脫氮(NRE達36%) 并顯著降低N?O排放(從2.35%降至0.35%的氮負荷)。關鍵發現包括:

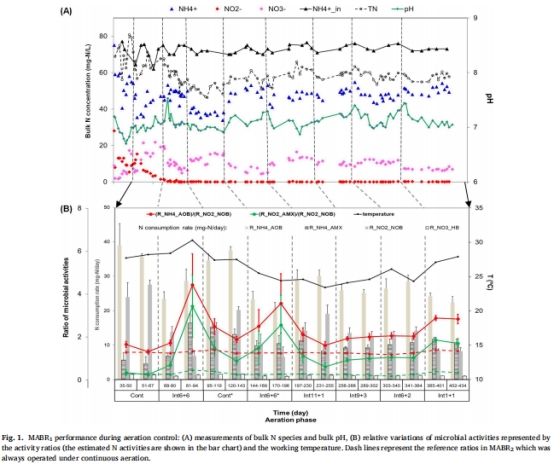

NOB抑制機制:間歇曝氣通過提升pH和游離氨(FA)濃度(pH升至7.52,FA達1.17 mg-N/L),選擇性抑制NOB活性(活性降低80%),促進亞硝酸鹽積累(圖1B)。

AMX激活:NOB抑制后,AMX活性提升200%,通過消耗亞硝酸鹽實現厭氧氨氧化,貢獻總氮去除的21±7%(圖1A)。

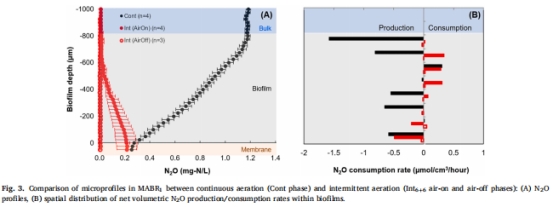

N?O減排:間歇曝氣在生物膜外層形成N?O還原區,使N?O排放降低至0.3±0.2%(連續曝氣時為2.4±0.9%),歸因于異養菌(HB)的N?O消耗(圖3)。

研究目的

優化脫氮路徑:通過間歇曝氣調控MABR生物膜內微生物競爭(AOB vs. NOB),實現短程硝化-厭氧氨氧化(PNA)耦合。

降低溫室氣體排放:探究曝氣策略對N?O生成的抑制作用,減少污水處理碳足跡。

解析微生物響應機制:明確DO、pH動態變化對生物膜分層代謝的影響。

研究思路

采用平行反應器對比實驗:

反應器設置:

MABR?:間歇曝氣(周期:6h開/6h關、9h開/3h關等)。

MABR?:連續曝氣(對照組)。

監測方法:

水質分析:NH??、NO??、NO??濃度(圖1A)。

微生物活性計算:基于物料平衡估算AOB、NOB、AMX活性(圖1B)。

原位微電極測量:Unisense電極測定生物膜內DO、pH、N?O的毫米級剖面(圖2, 3)。

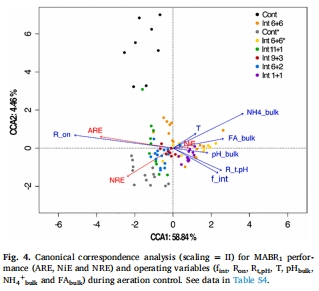

調控變量:曝氣時長占比(R??)、間歇頻率(f???)、pH過渡時間(R?,??)。

測量數據及其研究意義

1. 水質與微生物活性數據(圖1)

數據來源:

NH??去除率(ARE):間歇曝氣下ARE達53%(連續曝氣僅45%),證實AOB活性提升(圖1A)。

NOB抑制率(NiE):R??=0.5時NiE升至7.44(連續曝氣為1.26),表明低曝氣時長占比抑制NOB(圖1B)。

研究意義:量化了間歇曝氣對微生物群落結構的調控作用,為工藝優化提供閾值參數(R??<0.75)。

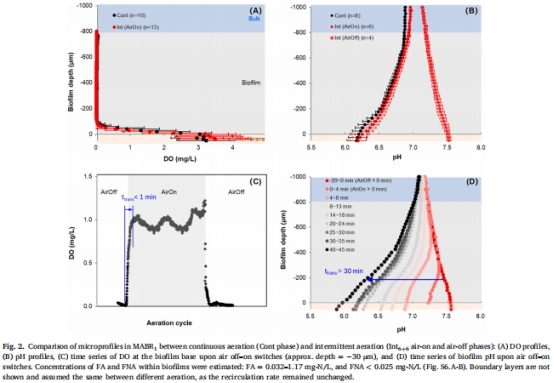

2. 生物膜微剖面數據(圖2, 圖3)

數據來源:

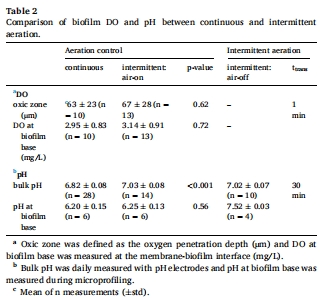

DO剖面:曝氣恢復后1分鐘內DO達穩態,氧滲透深度無顯著差異(67±28 μm),排除DO限制主導NOB抑制(圖2A,C)。

pH過渡:pH穩態需30分鐘,滯后于DO,導致FA累積(間歇曝氣FA=1.17 mg-N/L),成為NOB抑制關鍵因素(圖2B,D)。

N?O凈反應速率:連續曝氣時生物膜頂部缺氧區N?O產率最高(-30 mg-N/m3/h),間歇曝氣在底部好氧區形成N?O消耗區(圖3B)。

研究意義:揭示生物膜內局部環境動態變化對代謝途徑的調控機制,證實pH過渡時間(R?,??)是僅次于R??的關鍵參數。

3. N?O排放數據

數據來源:

氣相N?O:間歇曝氣使排放占比從2.35%降至0.35%(氮負荷)。

液相N?O:生物膜內濃度從0.74 mg-N/L降至0.08 mg-N/L(圖3A)。

研究意義:闡明AMX與HB協同作用(AMX清除NO??,HB還原N?O)是實現低碳脫氮的核心機制。

結論

間歇曝氣優勢:通過調控R??(推薦0.5)和f???(≥2次/天),實現NOB抑制與AMX激活,提升脫氮效率(NRE達36%)并減少能耗。

N?O減排機制:生物膜分層形成好氧N?O產生區(AOB主導)與缺氧消耗區(HB主導),間歇曝氣促進兩者空間分離。

工程應用:MABR間歇曝氣策略適用于主流污水處理,兼顧脫氮效率與碳中和目標。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理

Unisense微電極(DO、pH、N?O傳感器)以25μm分辨率實時監測生物膜內毫米尺度化學梯度:

DO電極:量化氧滲透深度(~67μm)及生物膜基底DO(3.14±0.91 mg/L),揭示氧傳質不受曝氣模式影響(圖2A)。

pH電極:捕捉曝氣切換后pH遲滯響應(30分鐘過渡),定位FA累積熱點(基底pH=7.52),解釋NOB抑制(圖2B,D)。

N?O電極:空間分辨反應速率,識別連續曝氣下頂部缺氧區為N?O產率核心區(-30 mg-N/m3/h)(圖3B)。

科學價值

揭示N?O產生機制:

連續曝氣時,生物膜頂部缺氧區因NO??積累觸發異養反硝化,生成N?O(圖3B左)。

間歇曝氣通過AMX清除NO??,消除N?O前體,同時在底部好氧區建立HB驅動的N?O還原區(圖3B右)。

量化動態響應:

DO恢復快(<1分鐘)而pH過渡慢(30分鐘),證明pH調控(非DO)是NOB抑制主因(圖2C,D)。

修正工藝認知:

傳統DO限制理論不適用MABR(氧滲透深度無變化);FA抑制與pH協同效應是關鍵(圖2, 表2)。

工程意義

優化曝氣策略:基于pH過渡時間(R?,??)設定曝氣周期(如6h開/6h關),最大化FA抑制效應。

N?O預警指標:生物膜頂部N?O濃度>0.5 mg-N/L需觸發曝氣調整,避免高排放。

工藝放大依據:微剖面數據為MABR設計提供反應動力學參數(如N?O還原速率)。

總結:Unisense電極數據通過毫米級原位監測,揭示了間歇曝氣調控MABR脫氮與N?O減排的微觀機制,為低碳污水處理工藝提供了理論支撐和優化路徑。