熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Unveiling microbial electricity driven anoxic ammonium removal

揭開微生物電驅動缺氧除氨的面紗

來源:Bioresource Technology Reports 17 (2022) 100975

摘要核心內容

本研究通過構建雙室生物電化學系統(BES),探究了在厭氧條件下微生物電驅動氨氮(NH??)氧化為氮氣(N?)的機制。研究發現:

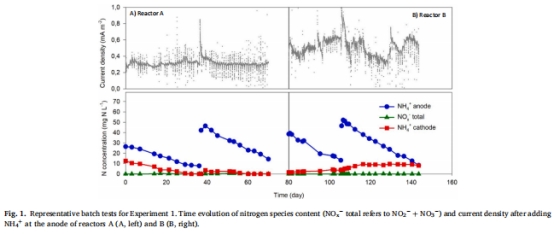

無氧氨氧化:在陽極極化(+0.8 V vs. SHE)條件下,NH??可被完全氧化為N?,無亞硝酸鹽(NO??)或硝酸鹽(NO??)積累(圖1)。

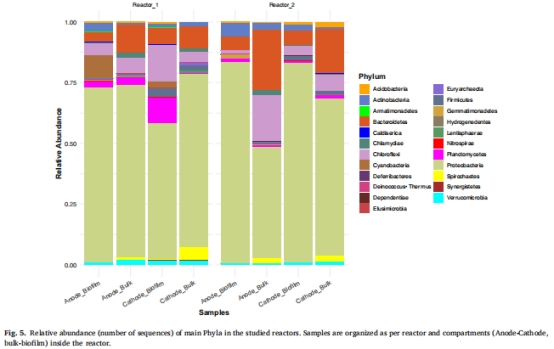

關鍵微生物:以Achromobactersp.為主的微生物群落(占比60%)主導電化學氨氧化過程(圖5)。

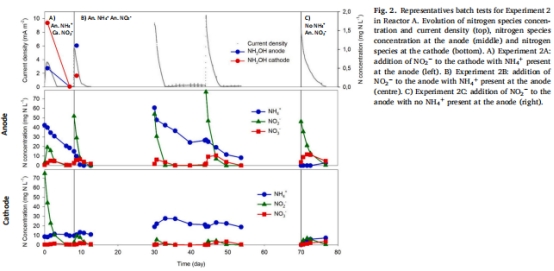

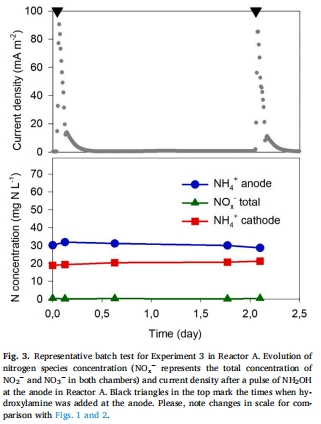

中間產物代謝:羥胺(NH?OH)和NO??的氧化具有電化學活性,陽極作為電子受體驅動反應(圖2-3)。

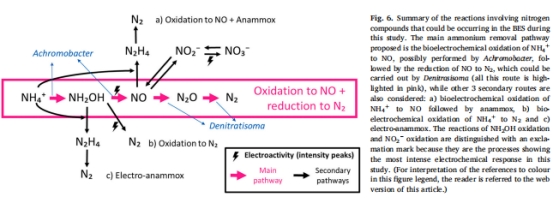

多路徑協同:氨氮去除是生物/電化學過程耦合的結果,涉及硝化、反硝化及厭氧氨氧化(Anammox)等路徑(圖6)。

研究目的

揭示機制:闡明無氧條件下BES中微生物電驅動氨氧化的生物路徑;

優化工藝:為低能耗廢水脫氮技術提供理論依據;

解析功能菌:明確Achromobacter等菌群在電化學氨氧化中的作用。

研究思路

采用雙室BES反應器(陽極/陰極由陰離子交換膜分隔):

反應器設計:陽極填充石墨顆粒,極化電位+0.8 V vs. SHE,陰極為 abiotic 對照。

實驗設計:

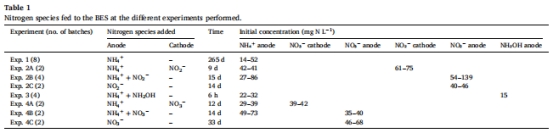

長期運行:550天批次實驗,監測NH??、NO??、NO??、NH?OH等動態變化(表1);

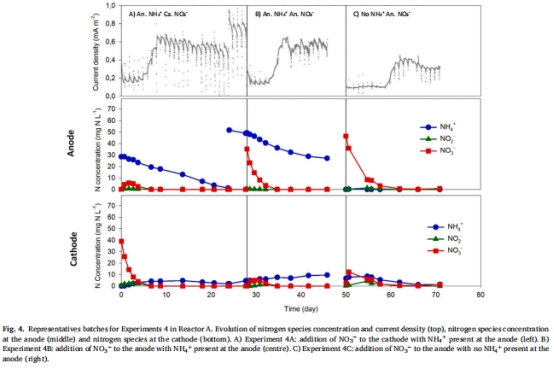

中間產物驗證:分別添加NO??(實驗2)、NH?OH(實驗3)、NO??(實驗4)探究代謝路徑;

微生物分析:高通量測序解析群落結構(圖5)。

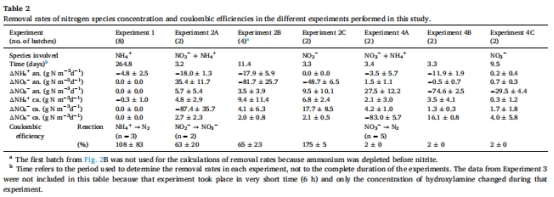

數據分析:結合庫倫效率(CE)評估電子傳遞路徑(表2)。

測量數據及其研究意義

1. 氮素轉化動力學(圖1-4,表2)

數據來源:

NH??去除:4.8 g N-NH?? m?3 d?1(實驗1),添加NO??后提升至18.0 g N-NH?? m?3 d?1(實驗2A/B);

NO??氧化:電流密度峰值10.5 mA m?2(圖2),證實NO??→NO??的電化學活性;

NH?OH氧化:電流密度峰值90.6 mA m?2(圖3),CE=70%(3電子轉移)。

研究意義:揭示NH?OH和NO??是關鍵電活性中間體,陽極作為電子受體驅動氧化反應,避免中間產物積累。

2. 微生物群落結構(圖5)

數據來源:

優勢菌屬:Achromobactersp.(陽極生物膜占比50-60%)、Denitratisoma(陰極富集)、Anammox菌(<2%);

功能關聯:Achromobacter可能通過異養硝化耦合電極電子傳遞實現NH??→N?轉化。

研究意義:闡明功能菌群與電化學活性的關聯,為群落調控提供依據。

3. 庫倫效率(CE)分析(表2)

數據來源:

NH??→N?的CE=108%(實驗1),證實3電子轉移路徑;

NO??→NO??的CE=63-175%(實驗2),表明電化學氧化主導。

研究意義:量化電子傳遞效率,驗證生物電化學氨氧化的可行性。

結論

電驅動氨氧化路徑:NH??通過NH?OH/NO??等中間體完全氧化為N?,無氧條件下依賴陽極電子傳遞;

微生物協同機制:Achromobacter主導電化學氧化,Anammox菌(如Candidatus Kuenenia)輔助脫氮;

工藝潛力:BES可實現無氧氨氮去除,但速率(4.8 g N m?3 d?1)需提升以匹配工程需求。

Unisense電極數據的專項解讀

技術原理

Unisense微電極用于實時監測溶解氧(DO)和氧化亞氮(N?O):

DO監測:確認陽極室嚴格厭氧(DO<0.1 mg L?1),排除好氧硝化干擾;

N?O監測:全程未檢出N?O(圖未展示),表明無溫室氣體副產物。

科學價值

厭氧環境驗證:DO數據證實反應器處于嚴格厭氧狀態,支撐“無氧氨氧化”的核心結論;

過程安全性:N?O未積累表明無溫室氣體風險,保障工藝環境友好性;

機制解析輔助:結合DO/N?O動態與氮素轉化數據,排除好氧路徑干擾,聚焦電化學驅動機制。

工程意義

實時監控:為BES反應器提供高精度DO/N?O在線監測方案;

工藝優化:DO<0.1 mg L?1的閾值可作為厭氧氨氧化工藝的控制參數;

減排評估:N?O監測數據支持碳足跡核算,提升技術可持續性。

總結:Unisense電極通過精準監測DO/N?O,為無氧電化學氨氧化機制提供了關鍵環境參數證據,并驗證了該技術的環境安全性。