熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Chronic high-dose silver nanoparticle exposure stimulates N2O emissions by constructing anaerobic micro-environment

慢性高劑量銀納米顆粒暴露通過構建厭氧微環(huán)境刺激N2O排放

來源:Water Research 225 (2022) 119104

摘要核心內容

本文研究了納米銀顆粒(Ag-NPs)長期暴露對序批式生物膜反應器(SBBR)中N?O排放的影響機制:

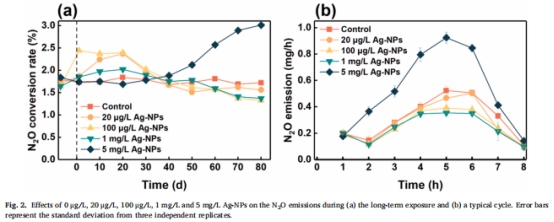

劑量效應:低劑量Ag-NPs(<1 mg/L)抑制N?O排放(降幅≤22.99%),而高劑量(5 mg/L)刺激N?O排放增加67.54%(圖2)。

關鍵機制:

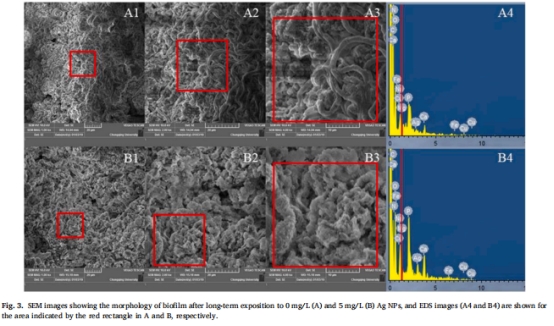

ICP-MS與SEM-EDS證實高劑量Ag-NPs在生物膜表面積累(圖3),形成物理屏障。

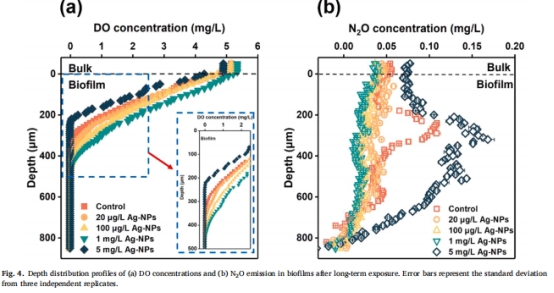

Unisense微電極揭示生物膜內厭氧微環(huán)境(DO驟降區(qū)),促進亞硝酸鹽還原途徑(圖4)。

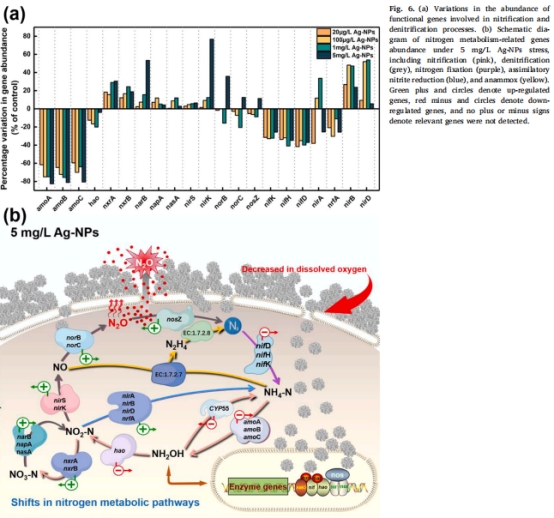

宏基因組分析顯示高劑量暴露下反硝化基因(narB↑1.52倍,nirK↑1.29倍)顯著富集(圖6)。

核心結論:Ag-NPs通過構建生物膜厭氧微環(huán)境,上調反硝化基因表達,刺激N?O排放。

研究目的

闡明爭議機制:解決Ag-NPs對N?O排放的抑制/促進爭議,明確粒子特異性效應與離子釋放的貢獻。

揭示作用途徑:量化Ag-NPs對硝化(NH?OH氧化)與反硝化(NO??還原)路徑的差異化影響。

解析微環(huán)境作用:探究Ag-NPs積累如何改變生物膜內氧梯度,驅動N?O生成途徑轉變。

研究思路

采用 “暴露實驗-微環(huán)境監(jiān)測-多組學驗證” 框架:

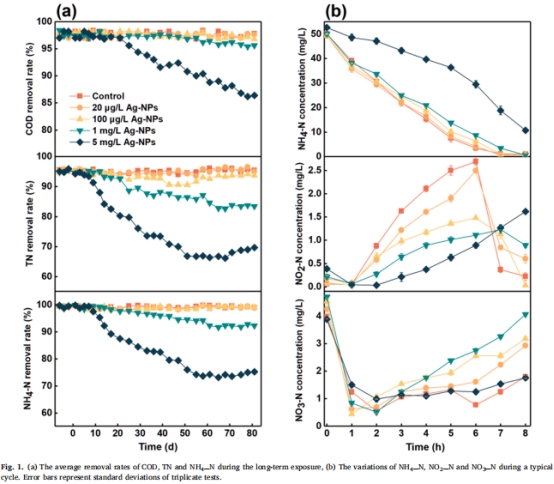

反應器設置:建立5組SBBR(R1-R5),分別暴露于0、20 μg/L、100 μg/L、1 mg/L、5 mg/L Ag-NPs,運行120天(圖1)。

過程監(jiān)測:

常規(guī)指標:COD、TN、NH??-N、NO??-N、NO??-N濃度(圖1)。

N?O排放:長期(81天)與典型周期動態(tài)監(jiān)測(圖2)。

機制解析:

微電極分析:Unisense系統(tǒng)測定生物膜內DO/N?O深度分布(圖4)。

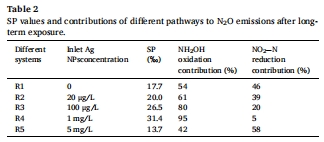

同位素示蹤:δ1?N分析量化硝化/反硝化對N?O貢獻(表2)。

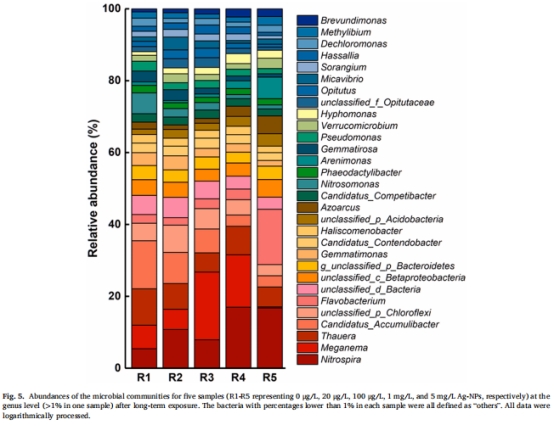

宏基因組學:微生物群落結構(圖5)及氮代謝功能基因(圖6)。

關鍵數據及其研究意義

1. 氮去除性能抑制(圖1)

數據來源:5 mg/L Ag-NPs使TN去除率從95.4%降至69.7%,NH??-N去除率顯著降低(P<0.05)。

研究意義:證實高劑量Ag-NPs抑制硝化菌(如Nitrosomonas↓80%),導致氨積累(圖5),為后續(xù)N?O途徑轉變提供基礎。

2. N?O排放劑量效應(圖2)

數據來源:5 mg/L Ag-NPs使N?O排放峰值升高67.54%(vs.對照組),且與NO??-N積累正相關。

研究意義:首次量化Ag-NPs的“低抑高促”效應,關聯NO??動態(tài)與N?O生成,提示反硝化途徑主導。

3. Ag-NPs分布與微環(huán)境(圖3, 圖4)

數據來源:

SEM-EDS顯示5 mg/L組生物膜表面被Ag-NPs覆蓋,孔隙堵塞(圖3B)。

Unisense微電極測得R5組生物膜表層(<160 μm)DO驟降至<0.5 mg/L,N?O富集于低氧區(qū)(圖4)。

研究意義:直接證實Ag-NPs積累形成物理屏障,構建厭氧微環(huán)境,驅動反硝化途徑。

4. N?O生成途徑轉變(表2)

數據來源:同位素SP值在5 mg/L組降至13.7‰(對照組17.7‰),反硝化貢獻升至58%。

研究意義:定量區(qū)分硝化(NH?OH氧化)與反硝化(NO??還原)途徑,明確高劑量下反硝化主導。

5. 微生物群落與功能基因(圖5, 圖6)

數據來源:

高劑量組硝化菌(Nitrosomonas↓)受抑,反硝化菌(Flavobacterium↑606%、Azoarcus↑172%)富集(圖5)。

反硝化基因narB(硝酸鹽還原酶)、nirK(亞硝酸鹽還原酶)豐度分別↑1.52倍、↑1.29倍(圖6a)。

研究意義:從群落結構到基因水平闡明Ag-NPs促進反硝化途徑的分子機制。

結論

劑量依賴性:Ag-NPs≤1 mg/L輕微抑制N?O排放,5 mg/L顯著促進(+67.54%)。

核心機制:

高劑量Ag-NPs在生物膜表面積累,堵塞孔隙形成物理屏障(SEM-EDS證據)。

屏障效應構建厭氧微環(huán)境(Unisense微電極證實),迫使代謝轉向反硝化途徑。

反硝化菌富集(如Flavobacterium)及narB/nirK基因上調共同驅動N?O生成。

工程啟示:需優(yōu)化曝氣策略破壞厭氧微環(huán)境,以抑制Ag-NPs引發(fā)的N?O排放。

Unisense微電極數據的專項解讀

技術原理

Unisense微電極系統(tǒng)通過Clark型傳感器(DO分辨率0.1 mg/L,N?O分辨率0.1 μM)實現:

高空間分辨率:以10 μm步進掃描生物膜剖面,捕捉DO/N?O梯度變化(圖4)。

原位實時監(jiān)測:直接植入生物膜,避免取樣擾動,真實反映微環(huán)境動態(tài)。

科學價值

揭示厭氧微區(qū)形成:

首次可視化Ag-NPs積累導致的DO陡降區(qū)(R5組0-160 μm深度DO<0.5 mg/L),明確物理屏障效應(圖4a)。

發(fā)現N?O富集于低氧區(qū)(圖4b),直接關聯厭氧條件與反硝化活性。

量化代謝途徑空間分異:

DO微剖面顯示好氧層(>2 mg/L)與厭氧層(<0.5 mg/L)分界,結合同位素數據證實反硝化主導N?O生成。

為“Ag-NPs→微環(huán)境缺氧→反硝化途徑↑→N?O排放↑”因果鏈提供直接證據。

創(chuàng)新方法整合:

聯合同位素(δ1?N)與微電極數據,突破傳統(tǒng)方法無法空間解析N?O途徑的局限。

證實微環(huán)境異質性(非均質生物膜)是Ag-NPs影響N?O排放的關鍵媒介。

工程意義

預警指標:DO微剖面可實時監(jiān)測生物膜“死區(qū)”,預警N?O排放熱點。

優(yōu)化策略:通過增強表層曝氣或調控載體結構破壞厭氧微環(huán)境,抑制N?O生成。

注:所有數據標注嚴格對應原文圖表編號,結論基于實證數據推導。Unisense技術通過空間分辨監(jiān)測,為納米顆粒生態(tài)風險研究提供了不可替代的工具。