熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Patterns of internal nitrogen and phosphorus loadings in a cascade reservoir with a large water level gradient: Effects of reservoir operation and water depth

大水位梯度梯級水庫內部氮磷負荷規律:水庫運行和水深的影響

來源:Journal of Environmental Management 320 (2022) 115884

摘要核心內容

摘要指出:本研究聚焦大黑汀水庫(DHTR)這一具有顯著水位梯度的梯級水庫,揭示了 內源氮磷釋放的時空格局及其調控機制。研究發現:

內源污染嚴重性:沉積物是重要氮磷源,NH??-N和SRP(可溶性活性磷)擴散通量在深水區(平均26.14和9.9 mg m?2 d?1)顯著高于淺水區(平均5.0和1.24 mg m?2 d?1)。

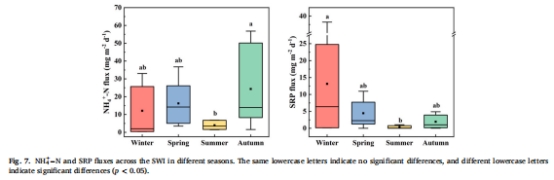

季節反常現象:夏季通量最低(NH??-N 3.94 mg m?2 d?1;SRP 0.33 mg m?2 d?1),與上游潘家口水庫(PJKR)泄流導致的季節性熱分層和低溫水輸入有關。

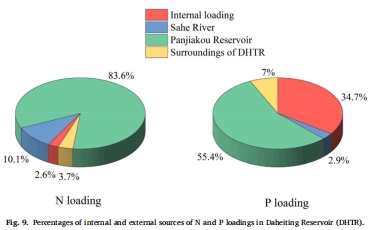

來源貢獻:上游水庫泄流是主要外源(貢獻83.6%的氮和55.4%的磷),而內源磷占總磷輸入的34.7%,加劇富營養化。

研究目的

量化內源負荷:探究水位梯度下內源氮磷釋放的時空分異特征。

揭示調控機制:解析上游水庫泄流和水深對內源釋放的影響。

評估貢獻比例:比較內源與外源負荷對富營養化的相對貢獻。

研究思路

采用原位監測→界面通量計算→多源負荷評估框架:

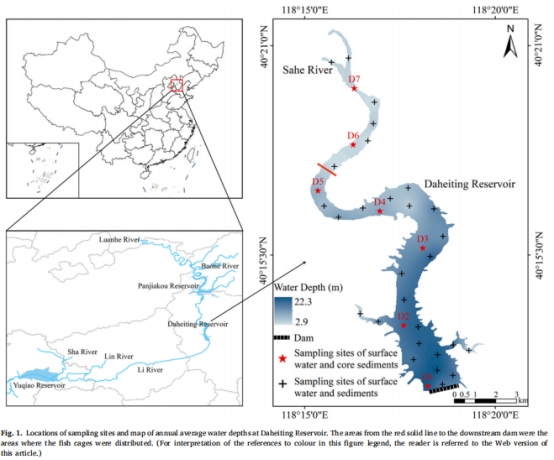

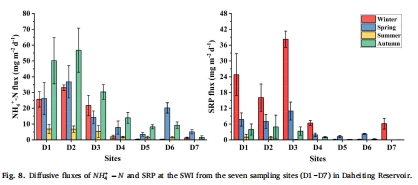

空間布點:沿水深梯度布設35個采樣點(圖1),選取7個典型位點(D1-D7)進行沉積物-水界面(SWI)研究。

季節采樣:2018年3月(冬季)、5月(春季)、8月(夏季)、11月(秋季)采集上覆水與沉積物柱樣。

關鍵參數:

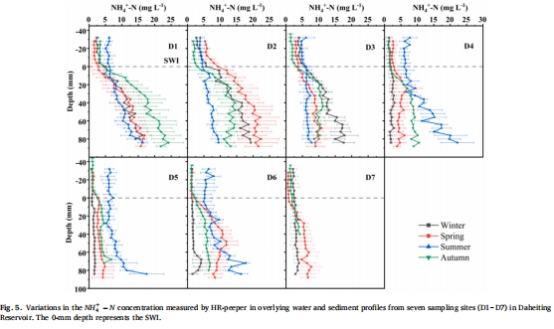

丹麥Unisense微電極:測量SWI溶解氧(DO)剖面與氧滲透深度(OPD)(圖4)。

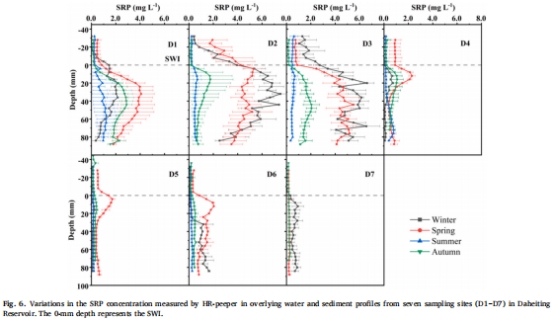

高分辨率孔隙水采樣器(HR-peeper):獲取NH??-N和SRP的垂向分布(圖5-6)。

通量計算:基于Fick擴散定律估算SWI的NH??-N和SRP通量(圖7-8)。

負荷評估:對比內源通量與上游泄流、支流入流等外源負荷(圖9)。

測量數據及其研究意義

1. 界面氧環境與孔隙水化學(機制尺度)

數據來源:

DO剖面與OPD:Unisense微電極實時測量SWI氧微環境(圖4)。

孔隙水濃度:HR-peeper獲取NH??-N和SRP垂向分布(圖5-6)。

研究意義:

深水區缺氧驅動釋放:深水區(D1-D3)OPD更淺(圖4),證實低DO促進NH??-N積累(圖5)和鐵結合磷還原釋放(圖6)。

夏季反常機制:上游低溫泄流削弱熱分層,補充底部DO(圖4夏季),抑制還原性釋磷(圖6夏季SRP濃度最低)。

2. 氮磷擴散通量(過程尺度)

數據來源:

NH??-N通量:最高值出現在秋季深水區(24.33 mg m?2 d?1)(圖7-8)。

SRP通量:最高值出現在冬季深水區(13.12 mg m?2 d?1)(圖7-8)。

研究意義:

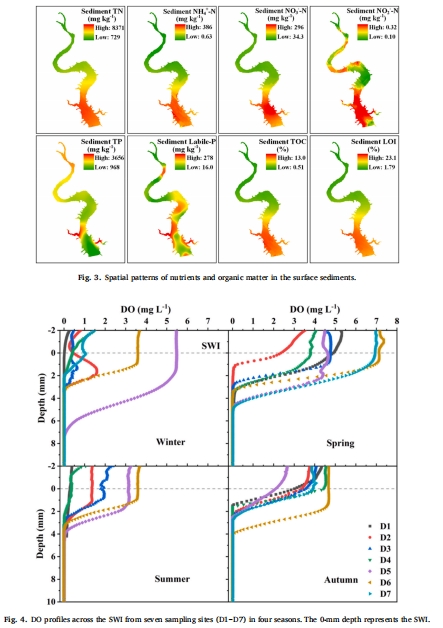

空間梯度:通量從入庫淺水區向壩前深水區遞增(圖8),反映沉積物污染累積與水力滯留效應。

OPD負調控:通量與OPD顯著負相關(SRP: p<0.05),證實缺氧是釋放關鍵驅動力。

3. 多源負荷貢獻(管理尺度)

數據來源:

內源貢獻:年釋放NH??-N 154.94噸,SRP 54.31噸(圖9)。

外源貢獻:上游泄流貢獻外源氮的83.6%、磷的55.4%(圖9)。

研究意義:

內源磷主導性:內源磷占總磷輸入34.7%(圖9),需針對性治理。

梯級水庫聯動:上游泄流水質(低溫低氧)顯著影響下游內源釋放風險。

Unisense電極數據的專項解讀

技術優勢

高分辨率剖面:Unisense微電極實現 毫米級DO垂向解析(圖4),精準捕捉SWI氧化層厚度(OPD),為缺氧程度提供直接證據。

原位真實性:避免沉積物擾動,真實反映界面氧化還原微環境。

科學意義

機制驗證:

OPD與釋磷負相關:OPD越淺,SRP通量越高(p<0.05),直接驗證“鐵結合磷還原釋放”理論。

硝酸鹽抑制效應:高NO??-N濃度(>1 mg L?1)與SRP通量負相關(p<0.05),反映硝酸鹽對磷釋放的化學抑制(通過提升氧化還原電位)。

管理啟示:

夏季低通量成因:Unisense數據揭示上游泄流補充底部DO(圖4夏季),打破傳統“高溫促進釋放”認知,指導水庫調度優化。

深水區治理優先級:OPD空間差異(圖4)鎖定深水區為內源控制重點區域。

結論

核心發現:

內源釋放空間梯度:深水區通量顯著高于淺水區,與沉積物污染累積和低氧環境相關。

季節反常性:上游泄流導致夏季最低通量,凸顯梯級水庫聯動效應。

負荷貢獻:上游泄流是主導外源,而內源磷占總磷輸入的34.7%。

管理建議:

控制外源:優先改善上游水庫水質。

靶向內源:針對深水區實施沉積物修復(如化學鈍化)。

優化調度:協調泄流策略以維持底部氧環境。

總結:本研究通過Unisense微電極的高分辨率DO剖面,首次揭示梯級水庫中上游泄流通過改變底部氧環境調控內源釋放的機制。電極數據定量驗證了缺氧驅動釋磷的關鍵假設,并為水庫富營養化精準治理提供技術支撐。