熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Mixotrophic denitrification processes in basalt fiber bio-carriers drive effective treatment of low carbon/nitrogen lithium slurry wastewater

玄武巖纖維生物載體中的混合營養反硝化過程推動低碳的有效處理

來源:Bioresource Technology 364 (2022) 128036

1. 摘要核心內容

論文開發了一種基于玄武巖纖維生物載體(BF)的生物接觸氧化反應器(R-BF),用于高效處理低碳氮比(C/N=1.57)的鋰電池漿料廢水。關鍵發現包括:

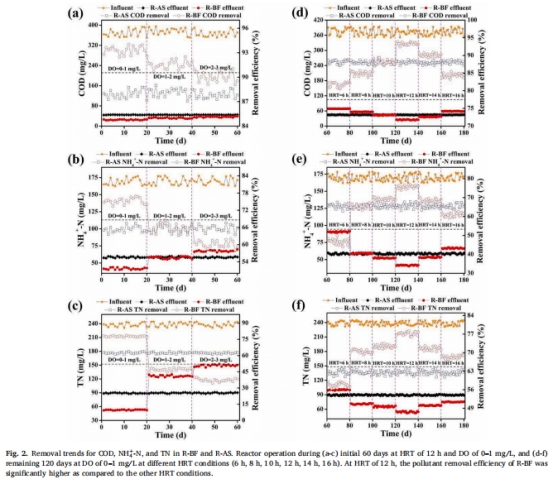

高效污染物去除:在HRT=12 h、DO=0-1 mg/L條件下,COD去除率93.3±0.5%,總氮(TN)去除率77.4±1.0%(圖2a-c)。

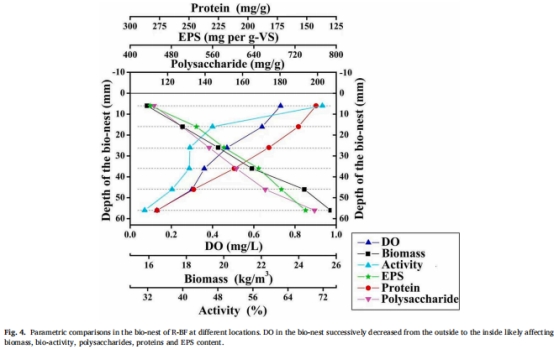

生物巢微環境:BF形成的“生物巢”(bio-nest)創造氧梯度(外層DO=0.73 mg/L → 核心DO=0.13 mg/L),支持同步硝化反硝化(SND)和混合營養反硝化(圖4)。

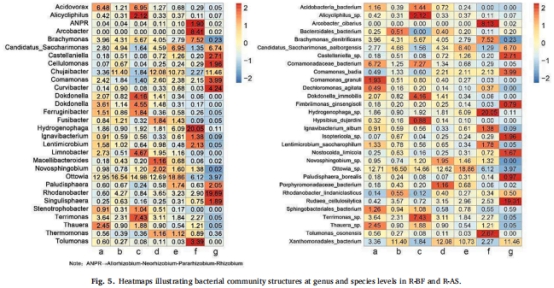

微生物機制:富集氫噬菌屬(Hydrogenophaga)等HN-AD菌(20.05%),通過氮呼吸、硝酸鹽還原等多路徑實現脫氮(圖5)。

2. 研究目的

解決鋰電池漿料廢水低碳氮比導致的傳統生物處理效率低的問題,開發無需外加碳源、耐毒性且高效的BF生物載體技術,替代傳統活性污泥法(R-AS)。

3. 研究思路

采用現場中試對比與多尺度機制解析:

反應器設計:

R-BF組:填充玄武巖纖維載體,形成生物巢(圖1a,c,d)。

R-AS對照組:傳統活性污泥法,需每日添加100 kg葡萄糖(圖1b)。

操作優化:

階段Ⅰ(60天):固定HRT=12 h,優化DO(0-1/1-2/2-3 mg/L)(圖2a-c)。

階段Ⅱ(120天):固定DO=0-1 mg/L,優化HRT(6-16 h)(圖2d-f)。

機制探究:

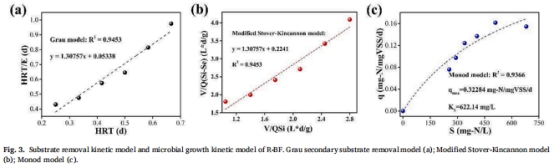

動力學模型(Grau/Stover-Kincannon/Monod模型)(圖3)。

生物巢參數(DO梯度、EPS、生物量)(圖4,表1)。

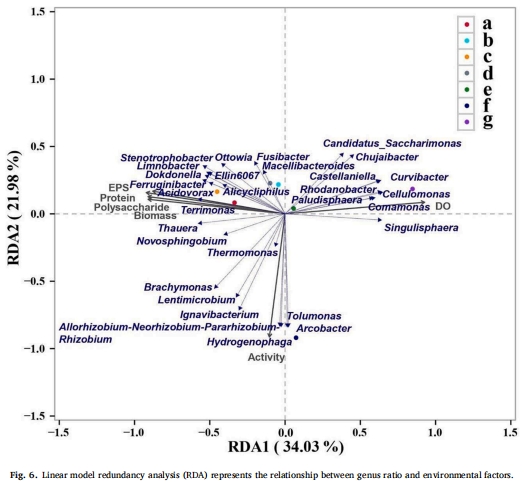

微生物群落(全長16S測序)與功能預測(FAPROTAX)(圖5-6)。

4. 測量數據及研究意義

關鍵數據來源與意義

測量指標 數據來源 研究意義

污染物去除效率 圖2a-f 證明R-BF在低DO(0-1 mg/L)下TN去除率(77.4%)顯著高于R-AS(62.4%),節省碳源輸入。

生物巢DO梯度 圖4 核心意義:量化微區氧分層(0.73→0.13 mg/L),驅動SND的微環境基礎。

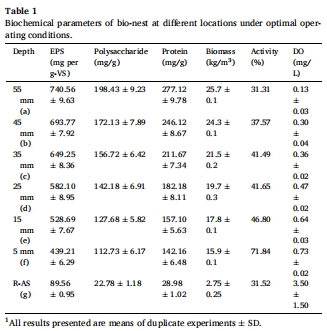

EPS/生物量分布 表1 生物巢核心EPS(740.56 mg/g-VS)和生物量(25.7 kg/m3)更高,提供穩定微環境。

微生物活性 補充材料 外層生物活性達71.84%(vs. R-AS 31.52%),印證BF載體抗逆性。

脫氮動力學參數 圖3a-c Stover-Kincannon模型顯示最大TN去除負荷(Umax)=4.462 kg/m3/d(工業應用潛力)。

功能菌群分布 圖5 氫噬菌屬(Hydrogenophaga,20.05%)主導HN-AD路徑,適應低碳氮比。

5. 丹麥Unisense電極數據的深度解讀

技術原理:

采用 OX-10溶解氧微電極(Unisense,尖端直徑10 μm),空間分辨率達微米級,原位測量生物巢內部溶解氧(DO)剖面。

通過步進電機控制垂直移動(精度1 μm),實時記錄生物膜/溶液界面的氧擴散-消耗動態(圖4)。

研究發現與意義:

DO梯度驗證:

生物巢從外到內DO濃度依次為0.73→0.64→0.47→0.36→0.30→0.13 mg/L(圖4),形成嚴格的好氧→缺氧梯度。

意義:直接證實生物巢的“外層硝化(好氧)+核心反硝化(缺氧)”分層代謝機制,為SND提供微環境基礎。

缺氧區功能關聯:

核心缺氧區(DO=0.13 mg/L)富集反硝化菌(如Ottowia,12.95%)和HN-AD菌(如Dokdonella),解釋高TN去除率(77.4%)。

意義:明確低DO驅動反硝化路徑,破解低碳氮比廢水脫氮難題。

代謝耦合證據:

DO梯度與EPS/生物量負相關(RDA分析,圖6):低DO區對應高EPS(740.56 mg/g-VS)和生物量(25.7 kg/m3),支持微生物持留與代謝。

意義:揭示物理微環境(DO)-生物特性(EPS)-功能菌群的協同機制。

方法論貢獻:

突破宏觀局限:傳統DO傳感器無法解析生物巢內部微米級氧分布,Unisense首次實現功能分區可視化。

指導工藝設計:DO梯度數據為優化載體結構(如纖維密度、長度)提供量化依據,推動BF載體工業化應用。

6. 結論

技術優勢:

R-BF在HRT=12 h、DO=0-1 mg/L下TN去除率77.4%,比R-AS提升15%,且無需外加碳源。

生物巢的高EPS(740 mg/g-VS)和生物量(25.7 kg/m3)保障系統穩定性(污泥齡90天 vs. R-AS的6天)。

微生物機制:

混合營養反硝化主導:Hydrogenophaga(HN-AD)和Ottowia(反硝化)通過氮呼吸、硝酸鹽還原等路徑實現高效脫氮(FAPROTAX功能預測)。

生物巢分區代謝:DO梯度驅動外層硝化(好氧菌)與核心反硝化(缺氧菌)的空間分工(圖4)。

應用前景:BF載體為鋰電池廢水提供綠色低成本解決方案,減少CO?排放(無碳源添加)和污泥產量。

7. 圖表索引

圖1:R-BF/R-AS反應器設計 → 技術對比

圖2:污染物去除效率 → 工藝優化依據

圖3:動力學模型擬合 → 脫氮潛力量化

圖4:Unisense DO剖面 → 微環境機制實證

圖5:微生物群落熱圖 → 功能菌解析

圖6:RDA分析 → 環境因子-菌群關聯

表1:生物巢多參數 → 微環境穩定性證據

本研究通過Unisense微電極等原位技術,揭示了BF生物巢的微區脫氮機制,為工業廢水低碳脫氮提供新范式。