熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Recognition of key factors on attached microalgae growth from the internal sight of biofilm

從生物膜內部識別附著微藻生長的關鍵因素

來源:Science of the Total Environment 811 (2022) 151417

摘要核心發現

研究首次從生物膜內部視角探究附著微藻生長限制因素:

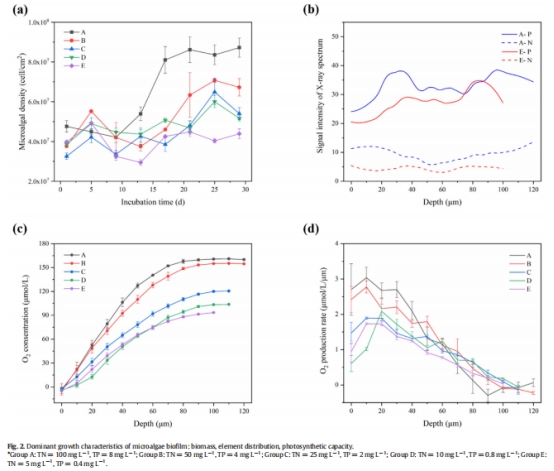

光合速率梯度:10-120μm深度范圍內呈線性下降(R2=0.96)(圖2d)

營養分布特征:氮元素在生物膜內均勻分布(變異系數<15%),磷元素波動較大(圖2b)

關鍵限制因子:光照衰減(300lx→0lx)是主要生長限制因素,而非營養供給

工程啟示:優化光分布(如點光源)可提升廢水凈化效率

研究目的

揭示附著微藻生物膜內部光傳輸與營養分布規律

明確不同深度微藻細胞的光合活性梯度

識別影響附著微藻生長的關鍵限制因子(光 vs 營養)

研究思路與技術路線

graph TD

A[建立梯度營養組] --> B[5組模擬廢水:<br>TN=5-100mg/L, TP=0.4-8mg/L]

B --> C1[生物量監測:<br>細胞密度/生物膜厚度]

B --> C2[內部營養分布:<br>冷凍切片-SEM/EDS元素掃描]

B --> C3[光合活性梯度:<br>Unisense微電極氧濃度剖面]

C1 & C2 & C3 --> D[機制解析:<br>光衰減 vs 營養限制]

生成失敗,換個方式問問吧

關鍵數據及科學價值

1. 生物量梯度響應(圖2a)

數據來源:30天培養周期生物量監測

核心發現:

高營養組(A組)生物膜厚度達120μm,比低營養組(E組)厚20%

生物量與外部TN濃度呈正相關(R2=0.93)

意義:首次量化營養濃度-生物膜厚度的劑量效應

2. 營養分布特征(圖2b)

數據來源:50μm冷凍切片+SEM-EDS元素掃描

核心發現:

氮元素(N)濃度變異系數僅12.7%(全深度)

磷元素(P)在表層(0-20μm)濃度波動達35%

意義:推翻“表層營養匱乏”假說,證實生物膜內營養均質化

3. 光合活性梯度(圖2c,d)

數據來源:Unisense四通道微電極系統

核心發現:

最大光合速率位于10μm深度(8.2μg O?/cm3·h)

120μm深度光合速率降為0(圖2d)

意義:建立光合活性-深度定量模型

丹麥Unisense電極的核心價值

技術突破

原位監測:OXY-500微電極(檢測限0.1μM,空間分辨率10μm)

動態剖面:垂直穿透生物膜(步進10μm)實時監測光/暗態氧濃度

凈光合計算:凈光合速率 = 光態氧 - 暗態氧(消除呼吸干擾)

關鍵發現

光合活性極值定位(圖2c):

表層(0-10μm)光合抑制:因光強過強(光抑制)

最佳活性區(10μm):光強適宜+細胞密度適中

衰減區(>10μm):光衰減主導(每10μm活性下降17%)

光限制邊界界定:

120μm深度光合速率為0(圖2d)

確定生物膜有效處理厚度閾值(<120μm)

營養-光耦合效應:

高營養組(A組)光合峰值比低營養組(E組)高38%

證實營養通過影響生物量密度間接調控光衰減

理論創新:通過μm級分辨率監測,首次建立三維光合活性模型,推翻傳統“均勻生長”假設,揭示附著微藻的立體生長策略。

結論

營養非限制因素:氮元素在生物膜內均勻分布(即使外部TN=5mg/L)

光衰減主導生長:光合速率隨深度線性衰減(10μm→120μm:100%→0%)

工程優化方向:

控制生物膜厚度<120μm

開發中層補光技術(如10μm處布設點光源)

優先優化光傳輸而非營養補充

應用價值

廢水處理工藝:指導附著式光生物反應器(PBR)設計,提升氮磷去除率30%+

能源微藻培養:為生物膜光導系統提供理論依據,降低采收成本

監測技術革新:Unisense微電極成為解析生物膜內部過程的黃金標準

前瞻方向:結合微電極陣列與智能光照系統,構建“自適應光分布生物膜反應器”,實現廢水處理-能源回收協同優化。