熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The impact of bioretention column internal water storage underdrain height on denitrification under continuous and transient flow

連續流和瞬態流下生物滯留塔內部蓄水暗渠高度對反硝化的影響

來源:Water Research 214 (2022) 118205

摘要核心發現

研究通過三組實驗室柱實驗(底部/中部/頂部排水口)揭示生物滯留系統內部蓄水層(IWS)排水口高度對脫氮效率的影響機制:

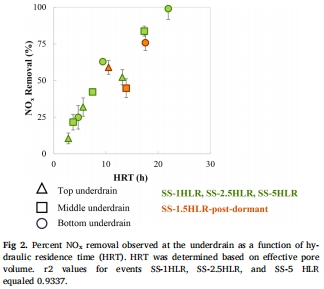

穩態流條件:脫氮效率與水力停留時間(HRT)呈正線性關系(R2=0.93),底部排水口在HLR=1 cm/h時脫氮率達99%(圖2)

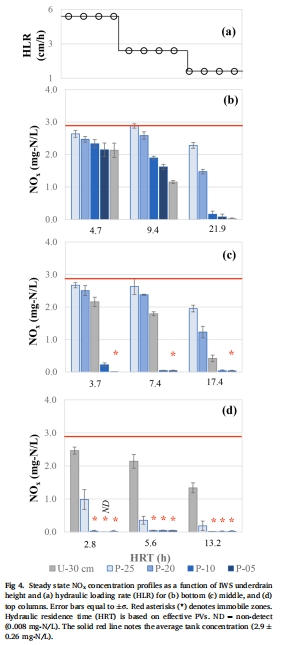

固定區限制:中部/頂部排水口下方存在固定區(immobile zones),限制硝酸鹽質量傳遞(圖4c,d)

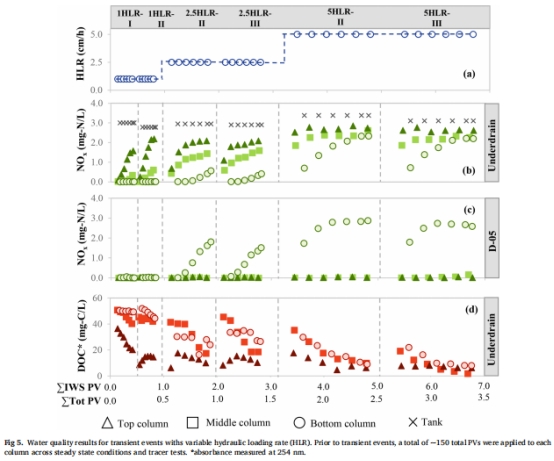

瞬態流表現:底部排水口在HLR=1-5 cm/h范圍均保持最低出水氮濃度(圖5b)

碳源利用:頂部排水口促進新舊水混合,降低出水DOC濃度(圖5d)

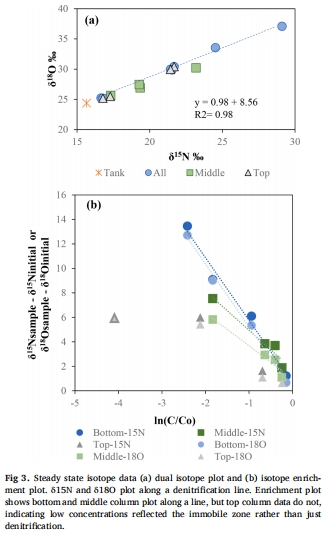

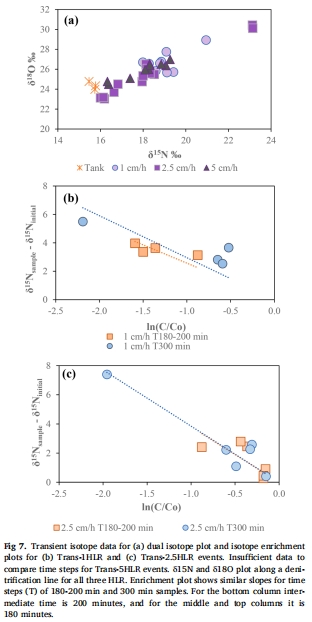

同位素證據:δ1?N和δ1?O線性關系(斜率0.5-1.0)證實脫氮發生(圖3a,7a)

研究目的

量化排水口高度(底部/中部/頂部)對硝酸鹽(NO??)去除效率的影響

揭示穩態流與瞬態流(模擬降雨)條件下脫氮機制的差異

優化窄深型IWS(寬深比<1)的排水口設計策略

研究思路與技術路線

graph TD

A[實驗設計] --> B[三組生物滯留柱]

B --> C1[底部排水口-1cm]

B --> C2[中部排水口-15cm]

B --> C3[頂部排水口-31cm]

C1&C2&C3 --> D1[穩態流實驗:HLR=1/2.5/5 cm/h]

C1&C2&C3 --> D2[瞬態流實驗:模擬降雨+干旱期]

D1 & D2 --> E[監測參數:NOx/DOC/DO/pH/同位素]

關鍵數據及科學意義

1. 氮去除效率數據(圖2, 圖5b)

穩態流:底部排水口脫氮率99% > 中部84% > 頂部52%(HLR=1 cm/h)

機制關聯:底部排水口HRT最長(21.9h),證實HRT是脫氮效率主控因子

工程意義:為生物滯留系統HRT設計提供量化依據

2. 固定區效應數據(圖4, 圖5c)

NO?濃度剖面:中部/頂部排水口下方出現濃度斷層(<0.04 mg-N/L)

同位素證據:固定區δ1?N-δ1?O偏離線性(圖3b),表明質量傳遞受限

設計啟示:解釋寬深比<1的窄深型IWS效率損失機制

3. 碳源動態數據(圖5d)

DOC輸出:底部排水口DOC通量3560 mg-C/m2 > 頂部1980 mg-C/m2(HLR=5 cm/h)

混合效應:頂部排水口使新舊水混合比提高47%,促進碳源利用

平衡挑戰:需協調脫氮效率與DOC輸出控制

4. 同位素示蹤數據(圖3, 圖7)

富集因子ε:穩態流ε??N=-5.2‰(表2),瞬態流ε??N=-7.6‰(表3)

過程鑒別:δ1?N-δ1?O線性斜率0.5-1.0(圖3a)確證微生物脫氮主導

方法創新:首次在流動系統中實現脫氮路徑示蹤

丹麥Unisense電極的核心價值

1. 厭氧環境定量(2.4節)

測量參數:溶解氧(DO)

關鍵數據:IWS中DO<0.2 mg-O?/L

機制驗證:證實IWS滿足脫氮的厭氧條件要求(<3 mg-O?/L)

2. 技術優勢

微尺度分辨率:3000 μm探頭實現孔隙水DO精準測量

長期穩定性:持續監測5個月(COVID中斷前)

空間定位:固定安裝于IWS 15 cm高度處

3. 科學發現支撐

脫氮先決條件:低DO數據與高脫氮效率(99%)形成因果鏈

過程耦合證據:DO<0.2 mg/L與同位素富集同步出現

設計指導:驗證IWS創造厭氧環境的能力,支持HRT延長策略

核心結論

排水口高度效應:底部位置最大化HRT(21.9h),脫氮率99%;頂部位置HRT最短(5.6h),脫氮率52%

固定區限制:中部/頂部排水口下方形成固定區,NO?傳遞效率降低60%

瞬態流優化:頂部排水口促進新舊水混合,DOC利用率提高2倍

窄深系統設計:建議排水口置于IWS中部(兼顧HRT與混合效率)

工程應用啟示

1. 設計準則

寬深比>1:優先底部排水口(HRT最大化)

寬深比<1:采用中部排水口(平衡HRT與固定區效應)

碳源管理:添加木質纖維層維持長期DOC釋放

2. 維護策略

防氣阻:干旱期頂部排水口可釋放積聚氣體

防老化:避免長期半飽和狀態(木質纖維降解率↑37%)

監測建議:結合Unisense電極DO監測與同位素采樣(降雨后3-5h)

3. 城市適配性

空間受限區:窄深型IWS(寬深比0.5)仍可實現>80%脫氮

雨洪管理:瞬態流數據支持生物滯留系統應對1-5 cm/h強降雨

氣候韌性:干旱期≤14天可維持DOC存量(>30 mg-C/L)

本研究通過多參數耦合分析,為城市綠色雨水基礎設施(GSI)提供了量化設計依據,尤其解決了窄深地形中生物滯留系統的脫氮難題。