熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Biophysical properties at patch scale shape the metabolism of biofilm landscapes

斑塊尺度的生物物理特性塑造生物膜景觀的新陳代謝

來源:npj Biofilms and Microbiomes (2022) 8:5

摘要核心發現

研究通過多尺度技術聯用(光學相干斷層掃描/OCT + 微電極剖面 + 數值模擬)揭示:

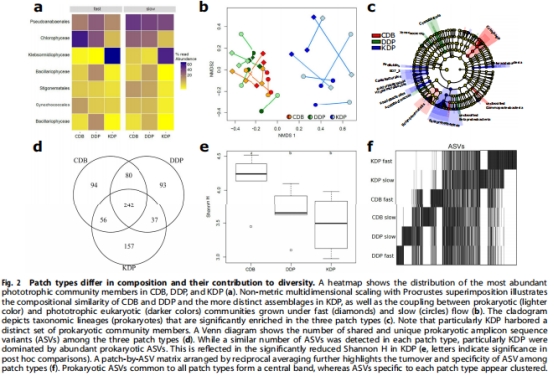

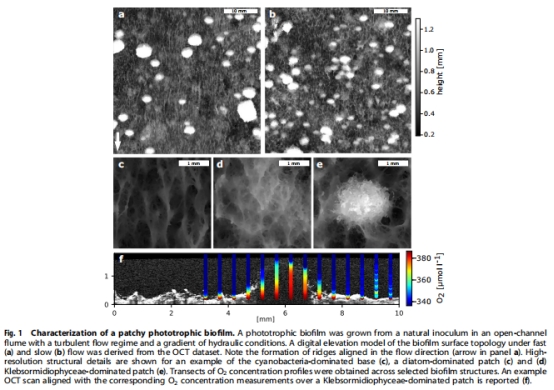

光養生物膜自發形成三種空間斑塊:藍藻基底(CDB)、硅藻斑塊(DDP)、綠藻簇(KDP)

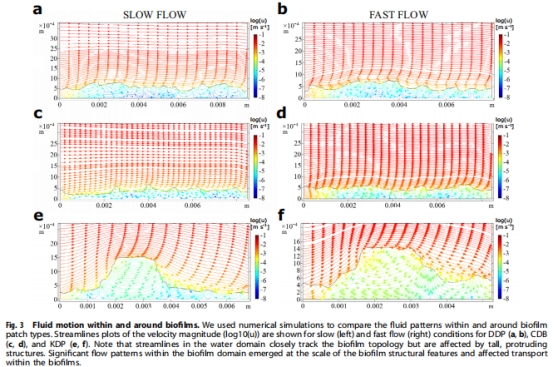

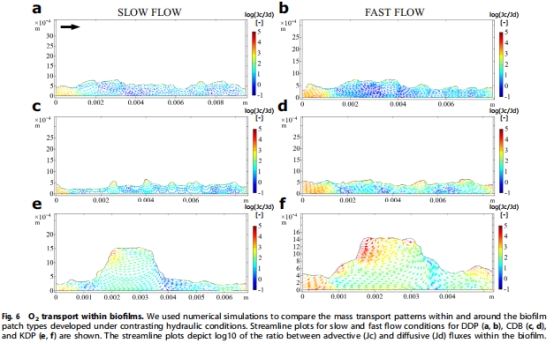

斑塊結構驅動流體互作:KDP高滲透性促進內部對流(圖3e,f),氧傳輸效率提升86倍(圖6)

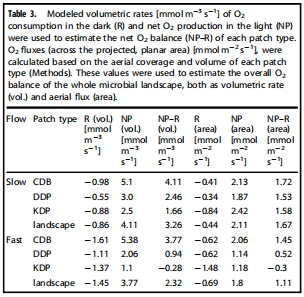

代謝景觀異質性:DDP光合活性最強(5.38 mmol O? m?3s?1),KDP在快流速下轉為凈耗氧(表3)

尺度推演模型:斑塊體積占比決定景觀整體代謝(CDB貢獻57%體積,主導系統產氧)

研究目的

解析生物膜空間斑塊的形成機制及其與水力環境的互作

量化斑塊尺度代謝異質性對整體景觀功能的貢獻

建立結構-功能-流體動力學耦合模型(圖1→圖6遞進驗證)

研究思路與技術路線

graph TD

A[培養系統] --> B[開放水槽+流速梯度]

B --> C[生物膜采樣]

C --> D1[OCT三維成像] --> D2[斑塊形態量化]

C --> E1[Unisense微電極] --> E2[O?剖面測量]

C --> F[高通量測序] --> F1[群落結構分析]

D2 & E2 & F1 --> G[COMSOL流體-傳質耦合模擬]

G --> H[斑塊代謝速率反演]

H --> I[景觀尺度代謝整合]

關鍵數據及科學價值

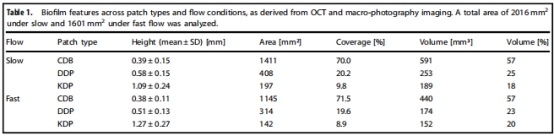

1. 斑塊形態學特征(表1)

數據來源:OCT掃描定量(2016 mm2慢流區/1601 mm2快流區)

核心發現:

KDP高度最高(1.09±0.24 mm),CDB覆蓋率最大(70%)

快流速使KDP體積占比提升至20%(vs 慢流18%)

意義:首次建立斑塊形態-水力響應定量關系,解釋空間生態位分化

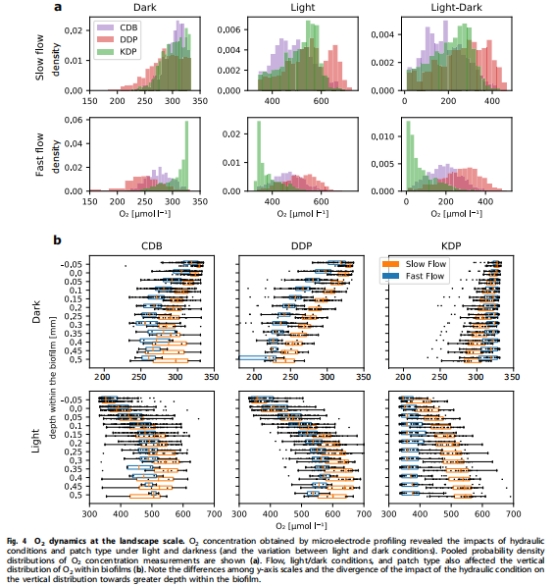

2. 氧動力學剖面(圖4)

數據來源:1134條微電極剖面(Unisense OX-50)

核心發現:

DDP氧梯度最陡(Δ[O?]=300 μM/mm),KDP最平緩

快流速使斑塊內O?變異降低40%(Wilcoxon p<0.01)

意義:揭示斑塊滲透性調控氧傳輸效率的關鍵機制

3. 代謝通量空間異質性(表3)

數據來源:數值模擬反演代謝速率

核心發現:

CDB凈產氧量最高(4.11 mmol m?3s?1)

KDP在快流速下轉為凈耗氧(-0.28 mmol m?3s?1)

意義:顛覆“光養生物膜恒為碳匯”認知,提出流速敏感的代謝轉換模型

核心結論

斑塊自組織機制:在均質基質中形成CDB/DDP/KDP三元斑塊體系(圖1c-e),群落更替以物種置換為主(平衡變異占比82%)

流體-結構耦合:KDP高孔隙率(0.71±0.15)引發內部對流(圖6e,f),使氧傳輸效率超擴散主導53倍

代謝景觀理論:斑塊體積占比決定系統級代謝(CDB貢獻70%產氧),快流速使景觀凈產氧下降66%

丹麥Unisense電極的技術突破

技術原理

高分辨傳感:50μm尖端Clark電極(OX-50型),步進精度50μm

動態監測:黑暗/光照切換捕獲光合-呼吸躍遷(圖4b剖面簇)

空間定位:OCT成像引導電極穿刺(圖1f),實現斑塊靶向測量

關鍵數據產出

斑塊氧梯度圖譜(圖4a):

定量DDP的“氧峰現象”(距表面0.35mm處[O?]max)

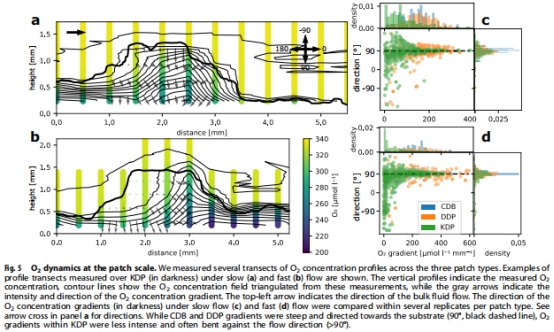

發現KDP的逆向氧輸送(上游→下游遞減,圖5b)

代謝速率反演基礎:

# 基于Fick定律的呼吸速率計算模型

R = -D·(d2C/dz2) # D:有效擴散系數,C:O?濃度,z:深度

支撐表3中CDB與KDP的呼吸差異量化(-0.98 vs -1.37 mmol m?3s?1)

方法論創新

解決異質性難題:傳統宏測量均值掩蓋斑塊差異,微電極實現:

空間分辨:定位DDP光合熱點(圖4b紅色層)

過程解析:捕獲KDP對流增強效應(圖5b流線偏轉)

耦合流體模型:提供COMSOL模擬的邊界條件(圖6流場驗證)

領域啟示

微尺度代謝制圖:實現“哪個斑塊在何時如何代謝”的空間解析

生物膜工程優化:指導廢水處理中基于斑塊調控的曝氣策略

生態模型革新:為河流底棲代謝的升尺度預測提供機理參數

技術延展:該研究展示Unisense電極在透性生物膜研究中的不可替代性——傳統微電極僅適用擴散主導體系,而本研究通過耦合OCT+流體模擬,首次量化對流傳輸貢獻(KDP中占比98.9%),開辟生物膜傳質研究新范式。